- 2026년 1월 4일까지 LG아트센터 서울 U+ 스테이지

[아트코리아방송 = 이용선 기자] 2017년 초연 당시 "한국에서 이런 연극을 볼 줄 몰랐다"는 반응을 이끌던 라지브 조셉의 '타지마할의 근위병'이 8년 만에 무대로 돌아왔다. 2015년 뉴욕 세계 초연 이후 오비상과 루실 로텔상을 수상하며 그 작품성을 인정받은 작품이다.

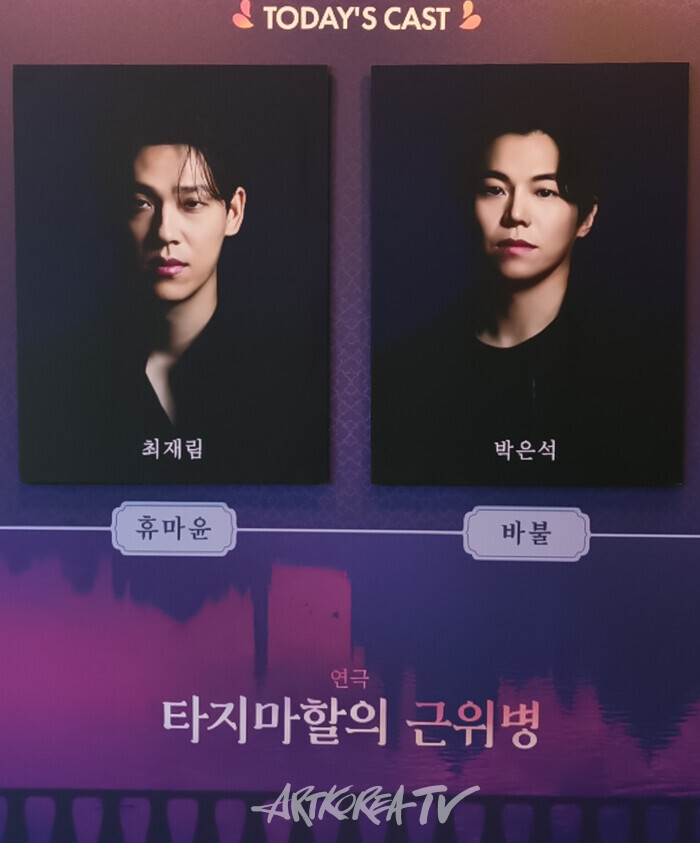

16일 관람한 이 연극 '타지마할의 근위병' 캐스트는 휴마윤 역의 최재림 그리고 바불 역의 박은석 이었다. 2017년 초연의 놀라움과 프리뷰 공연의 호평의 기대였을까. 객석에서 무대의 막이 오르기를 기다리는 관객들의 표정은 무척이나 기대감과 밝은 표정이었다. '타지마할의 근위병'의 무대는 거의 아무것도 없는형태로 드러난다. 과감할 정도의 미니멀리즘 그리고 그 텅 빈 공간을 최재림과 박은석 두 배우의 존재감으로 채워진다.

두 근위병, 그리고 '아름다움의 대가'

1648년, 타지마할 공개를 앞둔 새벽. 성벽을 등지고 선 두 근위병은 '말하지 않는다. 뒤돌아보지 않는다'는 명령 속에서 침묵을 견뎌야 한다. 이 간결한 설정은 곧 체제와 권력, 아름다움과 폭력, 우정과 배신이 교차하는 이야기의 문을 연다.

서열과 규율을 중시하는 휴마윤과 발명과 상상을 즐기는 바불의 대화는 가벼운 농담에서 시작되지만, 권력의 명령이 두 사람의 삶을 가르며 걷잡을 수 없는 소용돌이로 빠져든다. 두 인물의 차이와 우정은 결국 체제와 양심 사이의 갈등을 드러내며, 관객을 불편한 질문 앞에 세운다.

신유청 연출은 이번 재연에서 '장치의 절제가 곧 배우의 힘을 증폭한다'는 명확한 방향을 취했다. 그 선택은 정확했고, 최재림·박은석 조합에서 이 미니멀리즘은 극대화됐다. 두 배우는 서로 다른 온도의 에너지를 갖고 있지만, 수평으로 놓았을 때 치열하게 부딪히는 순간마다 무대 전체가 '팽팽한 활줄' 위로 변한다. 1막은 그 긴장을 서서히 조이는 과정, 2막은 그 줄이 끊어지는 순간에 대한 이야기다.

모든 장식을 걷어낸 무대 위에는 두 배우의 대사와 침묵만으로 관객의 몰입도를 높였다. 불필요한 장치는 없다. 공간은 정갈하고, 색은 최대한 절제됐고, 조명은 두 배우의 움직임과 내면만을 따라 흐른다. 이런 무대의 비어 있음이 오히려 더 강한 집중을 강요한다. 어디에도 시선을 벗어날 곳이 없으니 관객은 두 배우의 표정·숨결·침묵의 떨림까지 보게 된다. 이 작품은 그런 식으로 관객을 '참여자'로 끌어들인다. 초연이 '예술적 충격'이었다면 재연은 '연극의 본질은 이것이다'라는 선언 같았다.

최재림의 휴마윤 ... 명령을 자기 종교처럼 품은 남자

최재림은 초연에서 이미 이 인물을 구축했지만, 이번 재연에서는 그 질감이 한층 더 정교해졌다. 그의 휴마윤은 단순히 '규율을 중시하는 군인'이 아니다. 그는 질서와 상명하복 체계를 믿음으로 삼아 생존한 인간이다. 즉, '규칙을 지키는 것만이 자신을 안전하게 한다'고 믿는 사람이다.

바불의 질문이 그의 심장에 균열을 내는 장면 "우린 뭘 지키고 있는 거죠, 휴마윤? 아름다움? 명령? 아니면 ... 그 뒤의 무언가?" 라는 질문에 최재림의 휴마윤은 침묵을 선택한다. 이때의 침묵의 의미는 '균열의 소리' 였다. 휴마윤을 흔들리게 만드는 건 진실 자체가 아니라 그 진실이 자신이 믿던 세계를 무너뜨릴 수 있다는 공포였다.

박은석의 바불 ... '두려움도 질문도 숨기지 않는 용기'

박은석은 바불을 아주 입체적으로 구성한다. 그는 호기심 많고 순수하지만, 동시에 겁이 많고 쉽게 불안해진다. 그러나 그 불안이 그를 침묵시키지 않는다. 오히려 계속 묻게 한다. "왜?", "정말 그래야 해?", "우리가 하는 일이 옳은가?"라고. 그의 질문은 늘 흔들리고 떨리지만, 그 질문을 향한 용기는 누구보다 강하다.

박은석의 가장 매력적인 지점은 바불의 두려움을 감추지 않는다는 것이다. 두려움을 감춘 영웅이 아니라, 두려움을 끌어안고 질문하는 사람. 그러니 그는 더 인간적이고, 더 흔들리고, 더 뜨겁다. 특히 타지마할의 잔혹한 명령을 수행한 뒤, 바불이 느끼는 죄책감·혼란·배신의 정서가 한 장면에서 폭발하는 구간은 이날 공연의 절정이었다. 박은석의 바불은 '인간적인 용기'가 얼마나 고요하고도 강력한가를 보여준 연기였다.

둘 사이의 공기가 연출이다

극은 사실 두 배우만으로 거의 다 이루어진다. 그래서 이 작품에서 가장 중요한 건 '호흡'이다. 최재림의 직선적이며 낮고 무거운 리듬에 비해 박은석은 불규칙적이며 밝고 빠른 리듬, 결국 이 두 리듬이 부딪히며 공간 자체의 울림을 관객들에게 전한다.

시선의 방향 또한 주목해 볼 포인트다. 최재림의 휴마윤은 늘 '앞'만 본다. 바불의 박은석은 끊임없이 '위'를 본다. 이 두 시선의 어긋남은 두 인물이 평생 다른 세계를 보며 살아왔다고 말하는 것 같았다. 위에서 언급했듯 신유청 연출은 이번 재연에서 '무대를 비워 배우의 내면을 확장시키는 방식'을 선택했다. 극적 사건을 과하게 보여주지 않고 오로지 배우의 리듬으로 끌고 나가는 방식은 요즘 한국 연극계에서 좀처럼 보기 힘든 선택이다. 그리고 그 선택은 옳았다.

그런 의미에서 '타지마할의 근위병'은 올해 연극계에서 '연기 본질'을 가장 집약적으로 보여준 공연 중 하나라고 말할 수 있다. 최재림의 무너지지 않기 위한 절제, 박은석의 세상을 이해하려는 뜨거운 호기심이 결국 압도적인 100분을 만들었다.

이 공연은 결코 화려하지 않다. 그러나 화려함보다 더 큰 것을 가진다. 두 배우가 100분 동안 만들어 내는 긴장과 균열 그리고 신유청 연출의 절제된 연출이 만들어낸 완성도. 이 삼박자가 결합해 2025년 한 공연계의 정교한 질문의 연극으로 자리 잡았다.