[아트코리아방송 = 김한정 기자] 한국인의 정서를 상징하는 대표적인 민화 도상 ‘까치호랑이(虎鵲)’를 주제로 한 상설기획전 '까치호랑이 虎鵲호작'이 열린다. 이번 전시는 조선 후기 민화의 대표 주제로 사랑받았던 까치호랑이의 역사적 변천과 도상학적 의미를 조망하며, 한국적 해학과 상징미가 결합된 예술의 정수를 한자리에서 보여준다.

호랑이와 까치-민중의 상징, 예술의 주제

호랑이와 까치는 예로부터 우리 민족이 가장 사랑했던 동물이다. 호랑이는 용맹과 권위, 그리고 액운을 막는 수호의 상징으로, 까치는 길조와 기쁨의 전령으로 여겨졌다. 두 존재가 함께 등장하는 ‘호작도(虎鵲圖)’는 나쁜 기운을 물리치고 복을 부르는 의미로, 조선시대 궁중과 서민 가옥을 가리지 않고 벽화를 장식하거나 병풍으로 사용되었다.

이번 전시는 그 상징적 의미뿐 아니라, 호작도의 연원을 학술적으로 고찰하는데 초점을 맞춘다. 여우와 이리 등 약한 존재가 호랑이를 흉내 내는 세태를 풍자한 ‘출산호(出山虎)’, 호랑이가 새끼를 낳자 놀라며 기뻐하는 새를 그린 ‘경조(驚鳥)’, 그리고 호랑이 모자가 등장하는 ‘유호(乳虎)’ 등 세 가지 도상이 융합되어 현재의 ‘까치호랑이’로 발전한 과정을 한눈에 보여준다.

조선시대 회화에서 민화로-전통의 변주

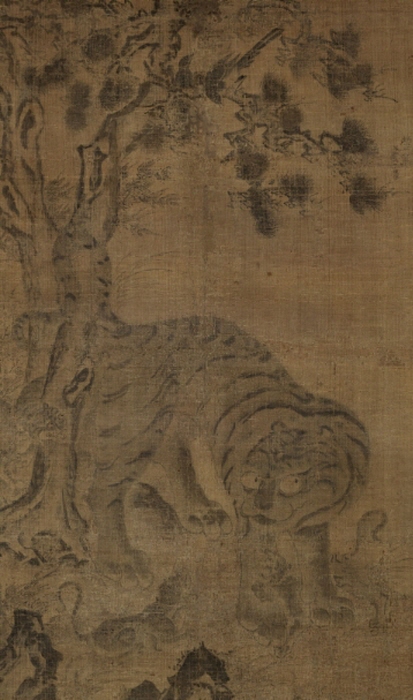

특히 이번 전시에서 처음 공개되는 1592년작 <호작도>는 우리나라에서 현존하는 가장 오래된 까치호랑이 그림으로 주목된다. 이 작품은 민화로 단순화되기 이전, 일반 회화 형식의 정제된 구도를 유지하면서도 까치와 호랑이의 관계를 이미 상징적으로 드러내고 있다.

이후 19세기에 접어들며 까치호랑이는 대중적 민화로 확산되었고, 그 과정에서 더욱 해학적이고 자유로운 형태로 변모했다. 호랑이의 위엄은 때로는 풍자의 대상으로, 까치의 재잘거림은 민중의 목소리로 변주되었다. 이는 ‘산신이 까치를 시켜 호랑이에게 신탁을 전한다’는 설화적 구조와 맞물리며, 현실의 권력과 민중의 긴장을 재치 있게 표현한 대중예술로 자리 잡았다.

대표작을 통해 본 까치호랑이의 상징

전시에는 여러 유형의 까치호랑이 작품이 선보인다.

1592년 제작된 <호작도>는 임진년 명기와 함께 남아 있는 희귀작으로, 까치호랑이 도상의 원류를 보여준다.

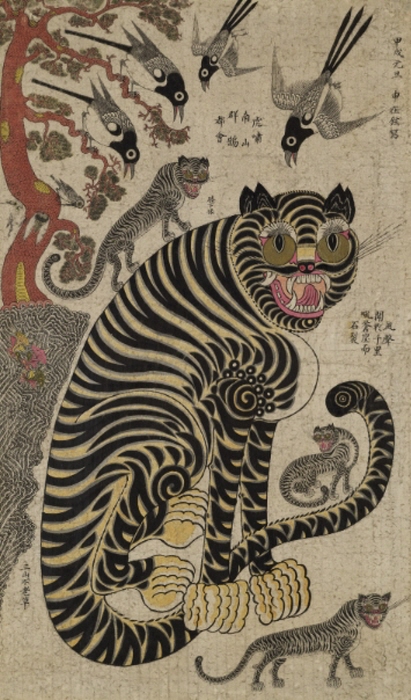

또 다른 작품에서는 어미와 새끼 호랑이, 그리고 까치 무리가 함께 등장하는 ‘유호도(乳虎圖)’ 형식이 눈길을 끈다. “호랑이가 으르렁대니 까치무리가 모여든다”라는 제발(題跋)이 새겨진 이 작품은 부모의 가르침과 자식의 성장이라는 교훈적 의미를 담고 있다.

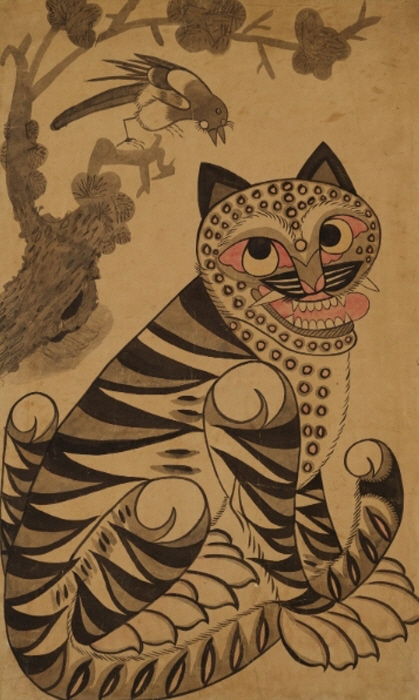

특히 ‘피카소 호랑이’로 불리는 추상적 호작도는, 대담한 형태와 왜곡된 비례로 인해 근대적 조형 감각을 엿볼 수 있는 민화의 걸작이다. 둥근 표범 무늬와 길게 이어진 호랑이 줄무늬가 혼재된 이 작품은 당시 표범과 호랑이를 동일시했던 시대 인식을 반영한다. 이 호랑이 도상은 훗날 1988년 서울올림픽 마스코트 ‘호돌이’의 시각적 모티프로 이어졌다는 점에서도 의미가 깊다.

마지막으로, 까치 두 마리를 향해 으르렁대는 호랑이를 묘사한 작품은 권력과 민중의 관계를 풍자적으로 드러낸다. 호랑이의 위협에도 아랑곳하지 않는 까치의 모습은 부패한 권력에 맞서는 민중의 용기를 상징하며, 해학과 풍자가 공존하는 민화의 진면목을 보여준다.

한국 민화의 미학-해학과 철학의 조화

'까치호랑이 虎鵲호작'展은 단순히 옛 그림을 보여주는 데 그치지 않는다. 한국 민화가 지닌 해학과 철학, 그리고 시대정신을 조명함으로써 전통이 어떻게 대중 속에서 살아 움직였는지를 보여주는 자리다.

화려한 색감, 단순한 선, 유머러스한 표정 속에는 권력과 삶을 풍자하고, 복과 행복을 기원했던 조선 민중의 지혜가 담겨 있다.

이번 전시는 까치호랑이라는 익숙한 도상 속에 숨겨진 역사와 상징을 되새기며, 한국적 미의 정수와 대중정신을 다시금 되짚어보는 귀중한 시간이 될 것이다.