젊은 조각의 현재, 새로운 감각의 충돌

김종영미술관, 젊은 조각가들을 위한 창작 지원 프로젝트

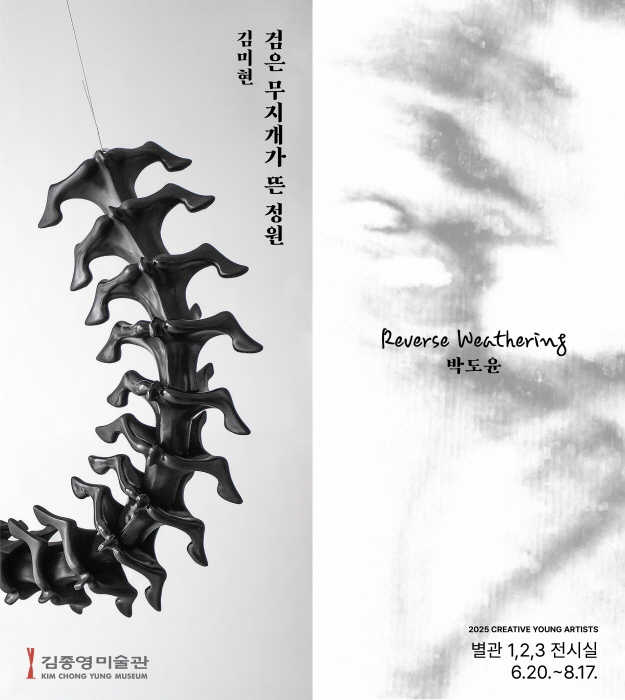

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 한국 추상 조각의 선구자 김종영(1915–1982)의 정신을 잇는 김종영미술관이 2025년 'CREATIVE YOUNG ARTIST: 창작지원작가展'을 통해 젊은 예술가 두 명, 김미현과 박도윤을 조명한다. 이번 전시는 6월 20일부터 8월 17일까지 김종영미술관 신관 사미루에서 개최된다.

'창작지원작가展'은 조각과 설치 예술을 중심으로 동시대 젊은 작가들의 실험성과 예술적 가능성을 적극 지원하는 김종영미술관의 대표적인 연례 기획이다. 김종영이 생전 교육자로서 남긴 업적과 한국 현대조각의 기틀을 세운 공로를 기리는 동시에, 그 정신을 21세기의 감각으로 확장시키는 장이다.

김미현: 그로테스크한 정원의 유혹

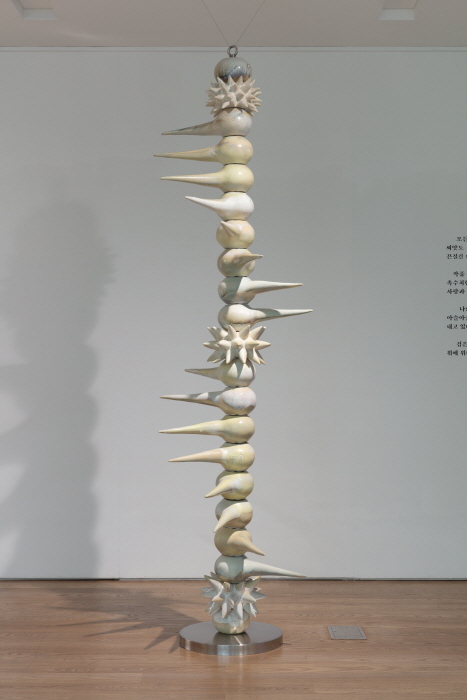

김미현 작가는 일견 섬세하고 장식적인 조각을 선보이지만, 그 이면에는 강력한 전복적 에너지가 잠재해 있다. ‘검은 무지개가 뜬 정원’이라는 제목에서부터 그녀의 조각 세계는 아름다움과 불편함이 교차하는 이중적 감정을 유발한다. 도자 기법으로 완성된 매끄럽고 화려한 조형물들은 마치 고전적 유럽 정원의 샹들리에를 연상케 하지만, 그 안에는 동물의 뼈, 식물의 줄기, 인간의 욕망이 마치 교배하듯 뒤엉켜 있다.

그로테스크란 단어가 단지 기괴함을 뜻하지 않듯, 그녀의 작품 역시 이분법적 가치의 교란을 통해 감각의 혼란을 일으킨다. 작품 속 장식들은 단순한 조형 요소가 아닌, 역사와 제도, 위계와 규범을 뒤흔드는 비판적 장치로 작동한다. 이처럼 김미현의 조각은 조형성과 서사, 그리고 사회적 상징체계를 동시에 호출하는 복합적인 층위를 지닌다.

그녀는 지난 수년간 ‘혐오와 매혹’, ‘경계의 혼재’라는 주제 아래 꾸준히 조각적 언어의 확장을 시도해 왔으며, 이번 전시에서 그 정점의 한 축을 드러낸다. 아름다움은 결코 단정적인 것이 아니다. 김미현의 조각은 그 모호하고 불안정한 아름다움의 경계에서 가장 강하게 빛난다.

박도윤: 이미지의 잔해 위를 걷는 시간

박도윤 작가는 전통적 조각의 영역을 벗어나 미디어, 설치, 영상, 구조의 언어를 통해 ‘분절된 세계’를 재조립한다. 그의 대표작 ‘Reverse Weathering’은 하나의 공간이 아닌, 하나의 시간의 층위로 구성되어 있다. 작가의 시선은 이미지와 언어, 기억과 물성의 잔해를 따라가며 관람자에게 물질이 아닌 사유의 공간을 제공한다.

박도윤의 전시장은 단순한 감상의 장소가 아니다. 그는 공간 전체를 "시각화된 사유의 터널"로 설정하고, 조각된 영상 이미지와 구조물이 교차하며 반복되도록 배열한다. 관람자는 마치 침묵의 진영 속을 걷듯, 정지된 시간과 흩어진 의미의 파편들을 만나게 된다. 영상 속 남녀는 창 너머로 서로를 바라보며 닿지 못한 위로를 건네고, 텅 빈 물에 잠긴 책, 사라지는 발자국, 의미 없는 문자들은 시공간의 경계에서 부유한다.

박도윤은 단순히 ‘모든 것은 사라진다’는 허무주의에 머물지 않는다. 오히려 그 과정에서 개별적으로 발생하는 수많은 사건들에 주목한다. 그의 작업은 이미지와 기억, 단절과 연결, 사라짐과 재구성이라는 이중적 프레임을 통해 조각이 ‘시간’을 어떻게 기록할 수 있는지를 질문한다.

두 작가, 두 세계 -감각과 사유의 공존

김미현의 조각이 고전적 조형어법 안에서 그로테스크를 통해 감각의 경계를 밀어붙이는 반면, 박도윤은 해체된 이미지와 사유의 잔해를 통해 현대적 공간 인식의 새로운 지평을 열어간다. 이들의 전시는 형상과 비형상, 재료와 매체, 조각과 설치라는 장르적 경계를 유연하게 넘나들며, 현대 예술의 다층적 가능성을 증명하고 있다.

이번 전시는 동시대 조각이 단순한 물질의 조작을 넘어, 어떻게 인간의 내면과 세계 인식을 조형적으로 담아낼 수 있는지를 보여주는 지점에 서 있다. 예술은 무엇을 보이게 하는가. 때론 그것은 감각의 과잉으로, 때론 침묵의 공간으로 다가온다. 김미현과 박도윤, 두 작가의 작업은 이 질문에 대한 조각적 응답이며, 오늘을 살아가는 우리가 맞이하는 삶의 또 다른 진실에 대한 응시이다.