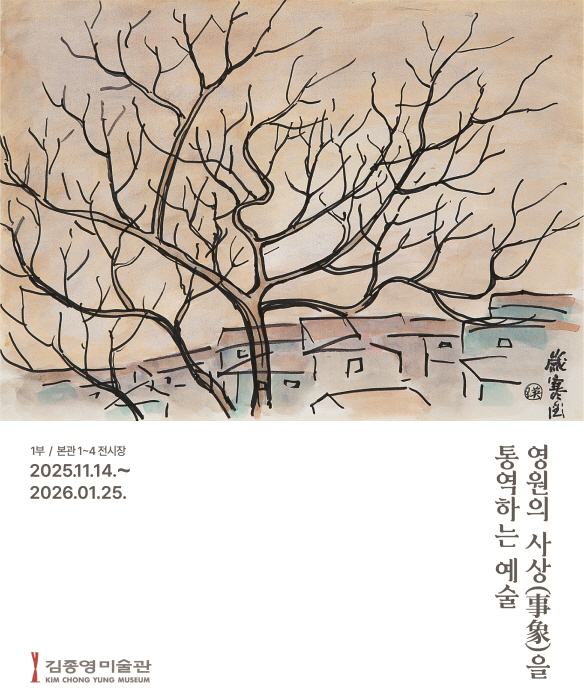

영원의 사상을 통역하는 예술

2025년 11월 14일 – 2026년 1월 25일

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 서울 평창동 김종영미술관은 2025년 겨울 특별전 영원의 사상을 통역하는 예술을 개최하며, 한국 현대조각의 정초를 세운 김종영(1915-1984)의 사유와 실천을 다시 조명한다. 올해는 김종영 탄생 110주년이자, 그의 스승이었던 춘곡 고희동의 귀국 110년, 그리고 해방 80주년이 겹치는 해다. 한국 근대미술이 태동한 흐름과 함께 김종영의 예술이 어떤 방향타 역할을 해왔는지 되돌아보기에 더없이 의미 있는 시점이다.

영원의 사상, 조각으로 번역되다

김종영은 1953년 원고 말미에 영원의 사상을 통역하는 예술이라는 문장을 남겼다. 관찰을 통해 변하지 않는 질서를 포착하고 이를 조형적 언어로 번역하려는 자신의 예술적 지향을 명확히 드러낸 대목이다.

같은 해 그는 런던 무명정치수를 위한 기념비 국제 콩쿠르에 참가하며 서구 조각의 추상 경향과 정면으로 마주했다. 이 경험은 그에게 한국 조각이 세계미술 안에서 어떤 언어로 대화해야 하는가라는 본질적 질문을 던졌다.

그는 우암 김경탁의 실생 철학의 구성을 연구하며, 동양의 생성론적 세계관이 서구의 대립적 사유를 극복할 수 있는 실마리라는 통찰을 예술 실천과 연결했다. 자연의 생성과 변화, 존재의 흐름을 그대로 받아들이는 동양적 인식은 그의 조각관을 근본적으로 변화시켰다.

무엇을 만들 것인가보다 어떻게 만들 것인가

1980년 덕수궁 국립현대미술관 초대전 서문에서 그는 자신의 평생 화두를 자서라는 글로 정리한다. 자연의 질서와 사물의 구조, 공간의 변화가 어떻게 드러나는지를 끝없이 관찰하며 무엇을 만드느냐보다 어떻게 만드느냐가 중요했다고 회고한다.

그에게 조각은 형태를 만든다는 의미보다 존재의 본질을 해석하고 응시하는 과정이었다. 그리고 그는 예술의 목표는 통찰이라는 문장을 남기며 자신의 사유적 조각관을 정식화했다.

주체적 조형론 불각의 탄생

김종영의 이러한 탐구는 실생 조각이라는 실천으로 이어졌고, 궁극적으로 한국 미술계가 나아가야 할 방법론으로 확장되었다. 그 정수가 바로 동양적 무위의 철학을 현대조각의 언어로 재해석한 불각이다.

불각은 말 그대로 새기지 않는 조각이다. 이는 조각을 하지 않는다는 뜻이 아니라 조각가의 의지를 과도하게 투사하지 않고, 재료가 가진 고유의 질서와 시간을 받아들이는 태도에 가깝다. 형태를 강제로 조직하기보다 이미 존재하는 질서 속에서 조각을 발견하는 방법이다.

이 전시는 김종영이 한국 조각계를 넘어 동양적 사유를 기반으로 세계미술과 교차했던 여정을 다시 보여준다. 그의 작업은 단순한 조형 활동이 아니라 시대의 혼란 속에서 자아를 찾고, 나아가 한국성이라는 원형을 사유해온 예술적 탐구의 기록이다.

오늘, 다시 김종영을 읽는 이유

한류 문화가 전 세계의 조명을 받는 지금, 김종영이 남긴 말은 더 큰 울림을 갖는다. 자기를 개척하려면 먼저 남을 이해하라는 그의 가르침은 세계와 소통하는 한국 예술이 어떤 자세를 가져야 하는지 말해준다.

영원의 사상을 통역하는 예술은 단순히 과거의 조각가를 기리는 회고전이 아니다.

그가 평생 고민했던 질문들은 여전히 현재진행형이며, 한국 예술이 세계 속에서 어떤 정체성과 깊이를 지녀야 하는지에 대한 중요한 통찰을 제공한다.

김종영의 조각은 시대를 초월한 철학의 언어이며, 한국 미술계가 세계와 대화할 때 잃지 말아야 할 사유의 뿌리다.

전시 개요

전시명: 영원의 사상을 통역하는 예술

기간: 2025년 11월 14일 – 2026년 1월 25일

장소: 김종영미술관