‘황금기’ 화가를 블루칩으로 끌어올린 수집가 권력과 시장의 재편

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 오스트리아 빈 분리파의 거장 구스타프 클림트는 생전에 논쟁적이었고, 사후에는 오랫동안 ‘호불호’가 갈리는 작가였다. 20세기 중반 미국 미술계에서 클림트는 피카소나 모네처럼 모두가 인정하는 이름이 아니었다. “비엔나 빵집 같다”, “어설프게 에로틱하다”는 비평까지 따라붙었다.

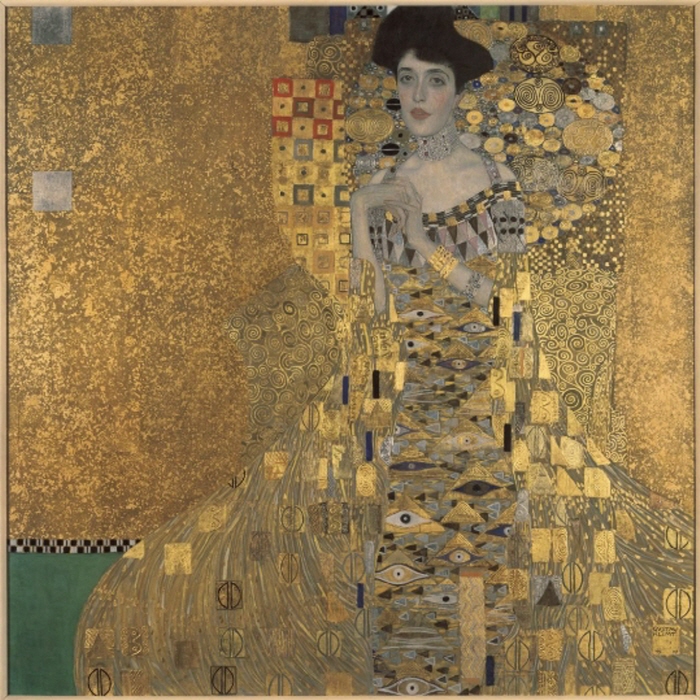

하지만 21세기 미술 시장에서 클림트의 위상은 완전히 달라졌다. 이제 그의 이름은 피카소, 반 고흐, 세잔, 고갱과 함께 초고가 ‘트로피 아트’ 시장의 맨 꼭대기에서 언급된다. 그 상징적 사건이 2006년 로널드 로더가 비공개 거래로 클림트의 걸작 ‘아델레 블로흐-바우어 1세’를 1억 3,500만 달러에 사들인 순간이었다.

그리고 지금, 형 레너드 로더의 유산에서 나온 또 한 점의 클림트 초상화가 1억 5천만 달러를 넘는 가격으로 시장에 등장하면서, 클림트 시장은 다시 한 번 ‘고지’를 향해 재조정되고 있다.

연이은 ‘9자리 수’ 기록, 클림트 시장의 재점화

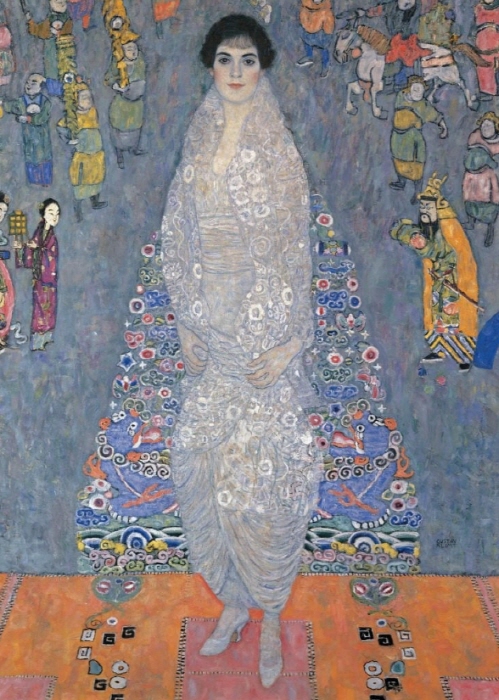

소더비는 레너드 로더 컬렉션 가운데 클림트의 ‘엘리자베스 레더러의 초상(1914~1916)’을 경매에 올리며, 낙찰가를 1억 5천만 달러 이상으로 제시했다. 이 작품이 예상대로 팔릴 경우, 2023년 런던에서 1억 880만 달러에 낙찰된 ‘부채를 든 여인(1917~18)’을 훌쩍 넘어서는 새로운 경매 기록이 된다.

이미 클림트의 경매 최고가는 가파르게 오르고 있다. 2022년에는 폴 앨런 컬렉션 경매에서 ‘자작나무 숲(1903)’이 약 1억 400만 달러에 팔렸고, 단 2년 만에 최고가가 약 4,200만 달러, 비율로는 39% 가까이 뛰어오르는 셈이다.

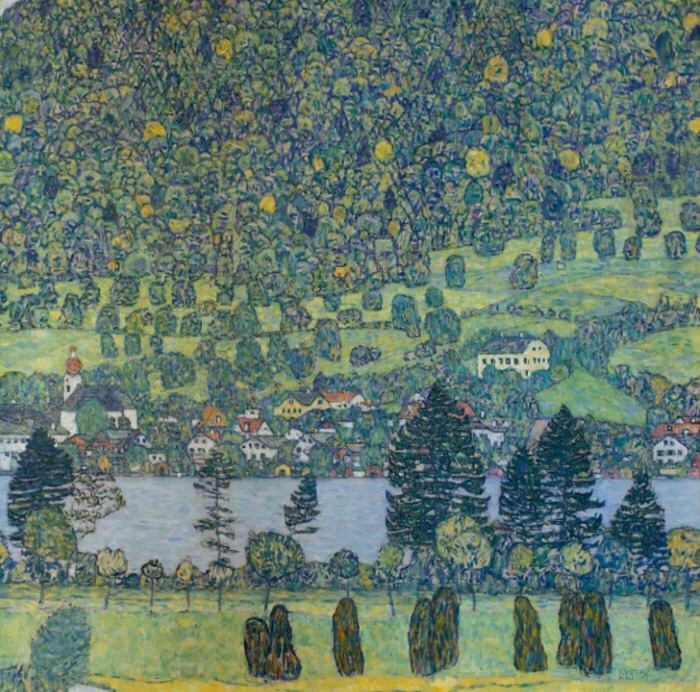

레너드 로더가 위탁한 작품들 가운데는 오스트리아 아터제 지역을 그린 반짝이는 풍경화 두 점도 포함되어 있다. 각각 7,000만~8,000만 달러 이상이 예상되는 이 작품들까지 합하면, 클림트 작품 세 점만으로 시즌 총 3억 달러 이상이 시장에 풀리는 셈이다. 소더비 유럽 회장 헬레나 뉴먼이 “클림트 시장에서 정말 중요한 순간”이라고 말한 이유다.

그녀는 또 이렇게 강조한다. “클림트가 1912년 이후 사망할 때까지 그린 의뢰 초상화는 다섯 점에 불과합니다. 대부분 박물관에 있고, 시장에 나오는 이런 작품은 아마도 마지막 기회에 가까울 겁니다.”

로더 형제, 클림트를 ‘트로피 아티스트’로 만든 수집 왕조

클림트의 ‘1억 달러 클럽’ 진입에는 두 형제 수집가, 로널드와 레너드 로더의 역할이 결정적이었다.

동생 로널드 로더는 2006년 ‘아델레 블로흐-바우어 1세’를 1억 3,500만 달러에 인수하며 전 세계의 이목을 집중시켰다. 뉴욕 노이에 갤러리를 사실상 “클림트 성지”로 만든 이 거래는 당시 미술 시장에서 1억 달러를 넘긴 피카소 ‘파이프를 든 소년(1905)’에 이어 두 번째 초고가 사례였다.

하지만 클림트를 먼저 알아본 쪽은 형 레너드였다. 그는 이미 1985년 ‘엘리자베스 레더러의 초상’을 손에 넣으며, 동생보다 최소 20년 앞서 클림트의 가치를 베팅했다.

이후 두 형제의 컬렉션은 2017년 노이에 갤러리에서 열린 전시 ‘클림트와 빈 황금기 여성들 1900–1918’에서 나란히 펼쳐졌다. ‘아델레 블로흐-바우어 1·2세’ 초상과 함께 ‘엘리자베스 레더러’가 한 공간에 걸리면서, 클림트 ‘황금기 여성 초상’의 상징성이 더욱 강화되었다.

당시 일부 컨설턴트들은 레더러의 초상이 “멋지지만, 다른 클림트 초상 대비 조금 더 부드럽고 덜 눈길을 끈다”고 평가하기도 했다. 그러나 오늘날 시장은 이 작품에 1억 5천만 달러 이상을 예고하고 있다. 미술사적 평가와는 별개로, 시장은 클림트를 확실한 ‘블루칩’으로 받아들이고 있다는 방증이다.

한때 “저속한 사기”라 불렸던 화가, 어떻게 판테온에 올랐나

흥미로운 점은, 클림트가 처음부터 이런 대접을 받았던 작가는 아니라는 사실이다. 1965년 뉴욕 구겐하임 미술관이 클림트와 에곤 실레를 소개했을 때, 워싱턴 포스트의 한 평론가는 두 사람을 “빈 출신 2류 작가”라고 폄하했다. 클림트의 작품은 “어설픈 에로티시즘”, “저속한 장식”으로 불리기도 했다.

반면 당시 소수의 큐레이터와 이론가들은 클림트를 강하게 지지했다. 한 미술사는 “클림트를 보는 것은 비엔나 빵집에 가는 것과 같다”며, 과도할 만큼 장식적인 그 감각을 오히려 매력으로 받아들였다.

2006년 ‘아델레 1세’ 거래 직후에도 회의적인 시선은 존재했다. 뉴요커의 비평가 피터 셸달은 이 작품을 두고 “그림이라기보다 평평한 장식판에 가깝다”며, “투자된 돈이 이 작품을 우리 시대의 고전으로 만들었다”고 냉소적으로 적었다.

그러나 막대한 가격과 ‘쟁탈전’이 불러온 시장 효과는 분명했다. 나치에 의해 약탈되었다가 유족에게 환수된 블로흐-바우어 가문의 클림트 작품들은 2006년 크리스티 경매에서 예상가를 크게 웃도는 가격에 모두 판매되었고, 그 이후 클림트는 단단한 블루칩 작가의 반열에 올랐다.

오프라 윈프리가 2006년 약 8,790만 달러에 구입한 ‘아델레 블로흐-바우어 2세’를 2017년 비공개 거래로 1억 5천만 달러에 되팔았다는 보도, 러시아 갑부 리볼로블레프가 ‘물뱀 2(1907)’를 약 1억 8,700만 달러에 매입했다는 소식은, 클림트 가격이 1억~2억 달러대에서 활발히 거래되고 있음을 보여준다.

‘1억 달러 클럽’의 변화, 그리고 클림트의 자리

2006년만 해도 1억 달러를 넘긴 작품은 피카소 ‘파이프를 든 소년’ 한 점뿐이었다. 그 이전 기록은 1990년 일본 컬렉터가 구입한 반 고흐 ‘가셰 박사의 초상’의 8,250만 달러였다.

하지만 이후 시장은 완전히 다른 국면으로 접어든다. 프랜시스 베이컨, 장 미셸 바스키아, 레오나르도 다빈치, 모딜리아니, 뭉크, 워홀, 피카소 등이 잇달아 1억 달러 장벽을 넘더니, 2010년대에는 세잔 ‘카드놀이하는 사람들’(2억 5천만 달러), 고갱 ‘언제 결혼하니?’(3억 달러) 같은 ‘2억 달러 클럽’까지 등장했다.

이 거품의 한가운데에서 클림트는 “20세기 초 작가 중 1억~1억5천만 달러 가격대가 당연하게 받아들여지는 드문 사례”가 되었다. 다시 말해, 피카소와 반 고흐가 상징하던 초고가 시장의 언어를, 이제는 클림트도 공유하고 있다는 뜻이다.

발견의 즐거움에서, 자본의 증명으로

로널드 로더는 한 인터뷰에서 클림트와 실레를 처음 발견했을 때를 이렇게 회상했다. “모네와 인상파에 모두가 빠져 있을 때, 나는 아무도 관심 갖지 않던 클림트와 실레에서 ‘발견의 짜릿함’을 느꼈다.”

14세 때 오스트리아 여행에서 벨베데레 궁전에 걸린 클림트 작품을 본 경험은, 그에게 일종의 ‘성배 발견’이었다. “키스나 아델 1세처럼 강렬한 그림은 본 적이 없었다”고 그는 기억한다.

그래서 그가 2006년 아델 1세를 인수하며 했던 말은 단순했다. “가격은 생각하지 않았다. 나보다 더 간절히 이 작품을 원하는 사람은 없다고 확신했기 때문이다.”

그에게 이 작품은 “평생 한 번뿐인 기회”였고, 노이에 갤러리의 “모나리자”였다.

오늘날 클림트의 위치는 분명하다. 누군가에게는 여전히 과장된 장식이자 과열된 자본의 상징일 수 있다. 그러나 시장은 이미 그를 20세기 초 유럽 회화의 핵심 축으로, 그리고 국제 자본이 가장 신뢰하는 블루칩 작가 중 한 명으로 받아들였다.

이번 레너드 로더 컬렉션의 출현은, 클림트가 여전히 “골든 페인트”가 찍힌 이름표라는 사실을 다시 한 번 증명하는 장면이다. 다만 한 가지 변수는 남아 있다. 상위 가격대 시장이 점점 얇아지는 가운데, 이 거대한 숫자를 실제로 감당할 수 있는 컬렉터층이 얼마나 남아 있느냐는 것이다.

다행인지, 혹은 긴장스러운 일인지, 이번에도 위험은 컬렉터가 아니라 경매사에게 돌아갔다. 소더비가 세 점 모두에 자체 보증을 걸었기 때문이다. 이제 질문은 한 가지로 정리된다.

“클림트의 황금빛은, 21세기 미술 시장에서도 여전히 가장 안전한 색인가.”