텍스트와 이미지가 주고받는 신호를 해독하다

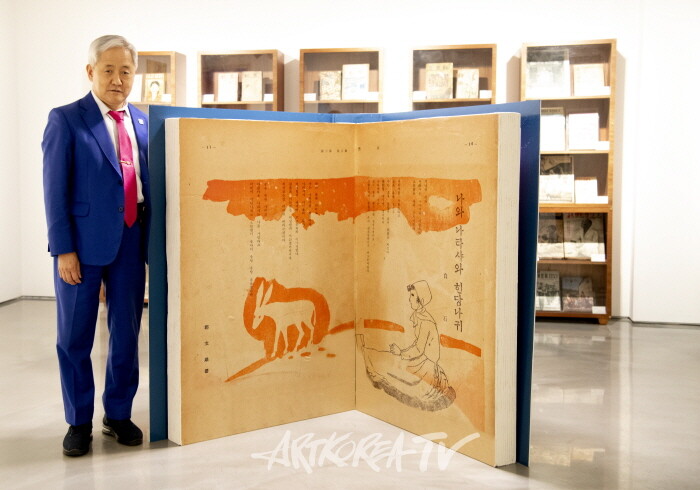

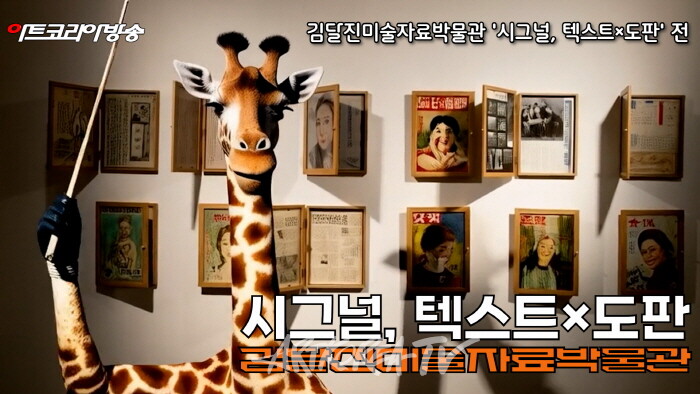

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 11월 8일, 김달진미술자료박물관에서 열린 특별전 ‘시그널, 텍스트×도판’ 프리뷰는 한 권의 잡지를 여는 순간처럼 시작했다. 관장 김달진은 “서명이 정체성을 표지하는 시그니처라면, 시그널은 정체성과 맥락을 건네는 부호”라고 설명하며, 이번 전시가 단순한 표지(도판) 열람이 아니라 문장(텍스트)과 이미지가 서로를 해석하는 과정 자체를 드러내는 시도임을 분명히 했다.

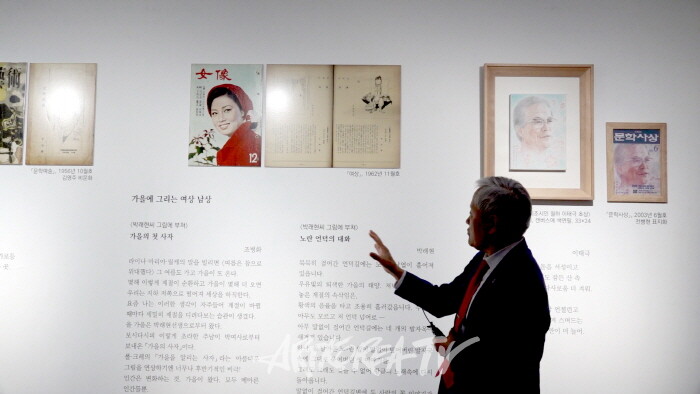

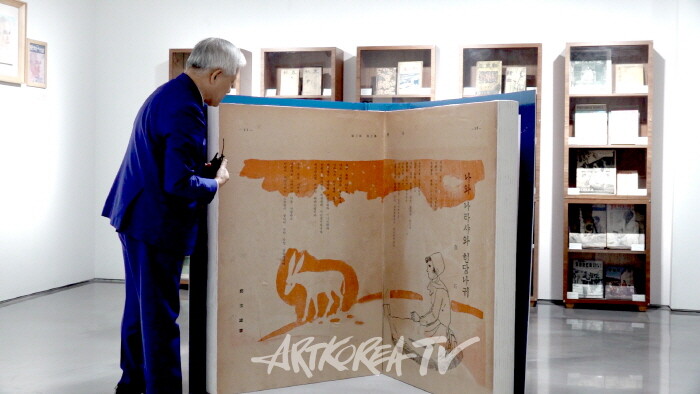

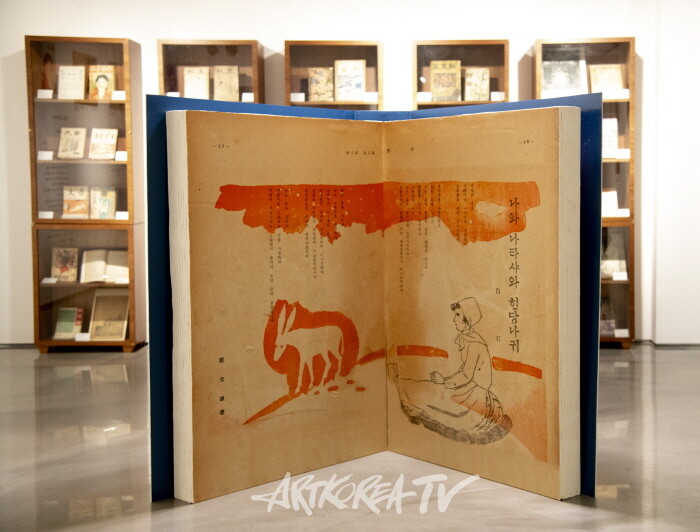

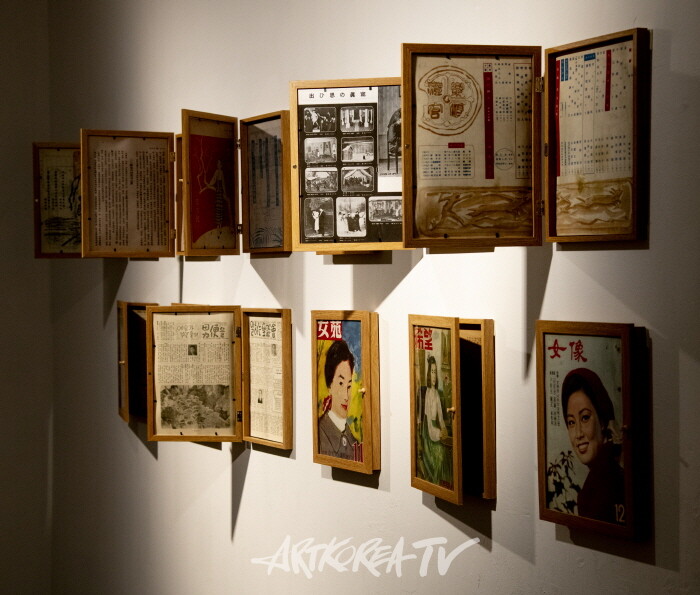

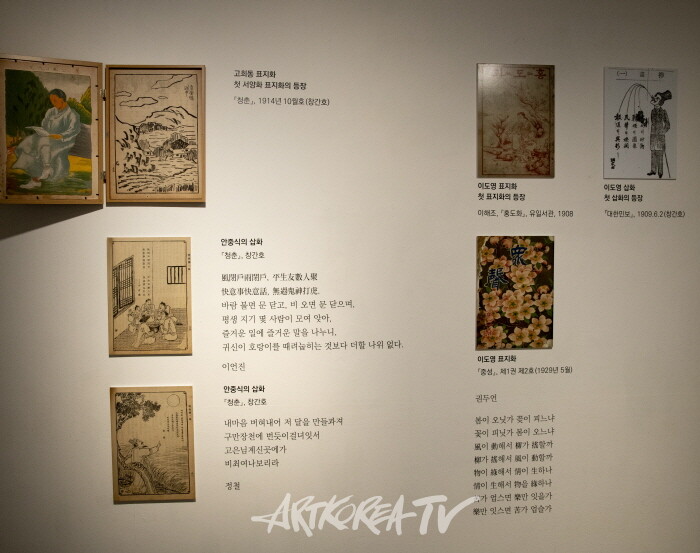

전시는 잡지 표지화만 나열하지 않는다. 표지의 이면, 즉 그 이미지를 낳은 문장과 사건, 인물의 기록을 함께 펼쳐 보인다. 문학사상 2003년 6월호에 실린 전병현의 ‘이태극 초상화’ 원본을 실제 도록 텍스트와 겹쳐 놓고, 백석의 시와 정현웅의 그림, 그리고 백석의 외모를 서술한 문장을 찾아 병치한다. 텍스트가 낳은 상상과, 그 상상이 다시 이미지를 불러오는 왕복 운동을 관람자는 눈으로 확인하게 된다.

근대 미술사의 결핍을 메우는 원자료의 현장성도 이번 전시의 뼈대다. 소재불명이 된 고희동 ‘공원의 소견’(1914)의 도판 공개는 알려진 이미지의 출처를 되짚는 작은 복원 작업이고, 박래현과 조병화가 주고받은 서신은 작가의 작품 세계가 어떻게 동시대 문학과 공명했는지 보여주는 1차 기록이다. 이상범의 ‘낙화암’ 삽화, 곽훈의 시집 표지 원화(‘할라잇’ 시리즈) 등은 문학·미술의 경계에서 태어난 이미지들의 계보를 입증한다.

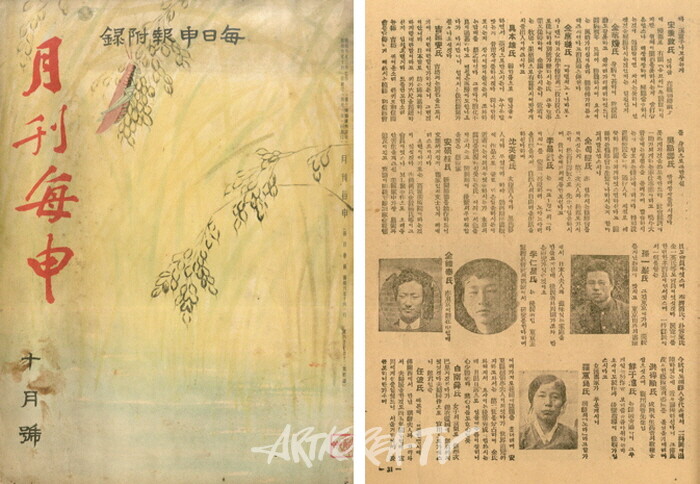

아카이브의 깊이는 시공간을 가로지른다. 청나라 강희 연간 간행본 ‘서경대전’(1717), 프랑스 시사주간지 라 뷔 일뤼스트레(1904.1.29)의 고종 초상 표지, 근대 개화기 서양인의 한국 관련 희귀본까지, 텍스트와 도판은 동서와 고금을 종횡하며 ‘한국을 바라본 시선’의 변주를 쌓아 올린다. 특히 월간매신 1934년 10월호에서 발굴한 ‘조선화단인 언·파레트’ 기사는 47명의 근황을 기록하고 11명의 얼굴 사진을 담아, 국한문 혼용의 빛바랜 갱지가 오늘의 연구 현장으로 직결되는 통로임을 일깨운다. 관장은 “맞춤법이 다르고 종이가 낡아도, 사실의 씨줄은 텍스트에, 맥락의 날줄은 도판에 있다. 두 ‘지(紙/知)’를 함께 읽어야 비로소 하나의 역사”라고 강조했다.

이번 전시는 결국 질문으로 수렴한다. 우리는 이미지를 어떻게 믿고, 문장을 어디까지 신뢰할 것인가. 도판이 텍스트의 삽화로 머무를 때 우리는 사건을 잃고, 텍스트가 이미지를 설명으로 환원할 때 우리는 감각을 잃는다. 김달진미술자료박물관은 이 오래된 난제를 ‘병치’와 ‘교차 읽기’로 돌파한다. 관람자는 표지와 캡션, 원고와 스케치, 초상과 서술 사이를 왕복하며, 텍스트와 도판이 보내는 미세한 신호를 스스로 해독하게 된다.

정리하면 ‘시그널, 텍스트×도판’은 아카이브 전시의 올바른 방법론을 보여준다. 보기와 읽기, 기억과 검증, 미감과 사실의 균형을 맞추는 일. 한국 근현대 미술·문학사의 공백을 메우는 길은 화려한 전시 연출이 아니라, 원자료의 착실한 병렬과 정밀한 맥락화임을 현장에서 증명한다.

전시는 12월 31일까지 김달진미술자료박물관에서 계속된다. 텍스트와 도판이 서로를 비추는 자리에서, 관람자는 기록을 통해 역사를, 이미지 너머로 인간을 만난다.