한준호의 녹색 사유 - 빛을 긋는 손, 존재를 새기는 마음

김윤섭 비평가(예술나눔 공익재단 아이프칠드런 이사장, 미술사 박사)

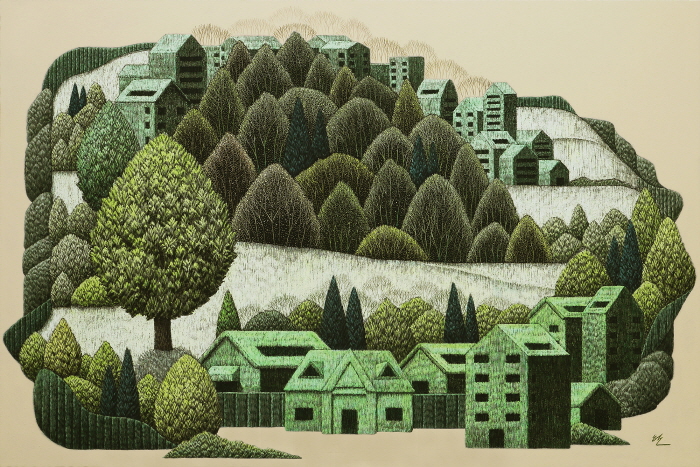

도시의 회색빛 틈새에서 우리는 종종 초록의 기억을 더듬는다. 한준호의 작품은 그 잊힌 기억의 잔영을 되살리는 행위다. 날카로운 피스칼로 긁어내는 수많은 선의 결은 단순한 묘사가 아니라, 자연을 향한 회복의 주문이자 치유의 언어다. 그의 화면 속 숲은 ‘본 적은 없지만 그리운 장소’로 남아, 인간의 내면에 잠들어 있던 생명 감각을 일깨운다.

1. 자연으로의 회귀 ― 빛을 긋는 시간과 산책의 심리학

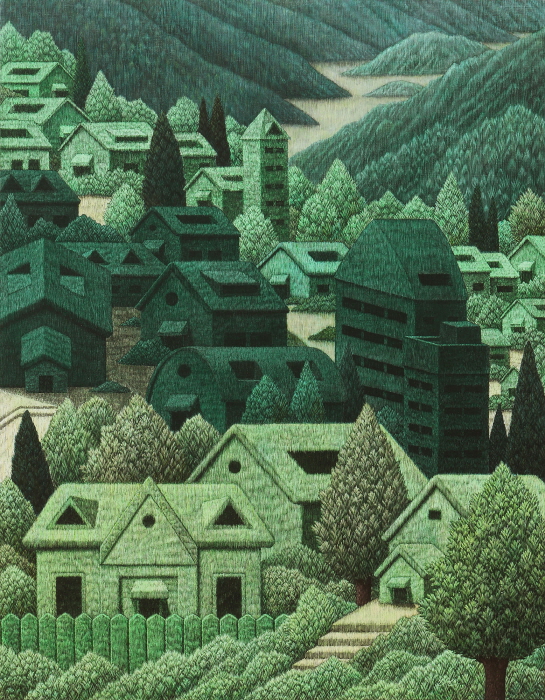

한준호의 예술 여정은 디자인의 이성과 회화의 감성이 교차하는 지점에서 피어난다. 대학과 대학원에서 디자인을 전공하고 30대에 교수로 재직하며 일러스트레이터로 활동했던 그는, 40대 중반 이후부터 회화로 방향을 돌렸다. 이는 단순한 장르 전환이 아니라, ‘시각 언어의 본질로 회귀하려는 결단’이었다. 사람을 그리던 일러스트 시절과 달리, 회화에서는 인물을 철저히 배제하고 자연만을 주인공으로 세운다. 그것은 인간이 떠난 자리에서 비로소 살아 움직이는 ‘자연 본연의 자화상’이자, 작가 자신이 지향하는 내적 정화의 세계다.

그의 대표적인 스크래치 기법은 오일파스텔로 칠한 캔버스를 블랙 락카로 덮은 뒤, 뾰족한 도구로 긁어내며 형상을 드러내는 방식이다. 한준호는 색을 ‘입히는’ 대신, 어둠 속에서 빛을 ‘찾아내는’ 화법을 구사한다. 수만 번의 긁힘이 한 폭의 숲을 일구고, 그 축적된 시간의 결이 화면을 진동시킨다. 이러한 과정은 덧칠이 아니라 덜어냄의 미학, 즉 공(空)을 통한 충만의 실천이다.

한준호는 “칼을 사용하는 행위는 숙성의 단계와 같다”라고 말한다. 작가는 시간의 침전 속에서 명도의 미세한 차이를 조율하며, 완성에 이르는 과정 자체를 수행처럼 반복한다. 그의 작품에서 느껴지는 가장 큰 울림은 그 ‘고요한 시간의 진동’이다. 검은 바탕을 긁어내며 드러난 선들은 마치 심연 속에서 피어오르는 생명의 숨결 같다. 그것은 어둠을 찢고 나온 빛의 결, 혹은 현실 속 불안의 균열에서 새어 나오는 희망의 기운이다. 관객은 그 표면의 질감 속에서 빛과 그림자가 공존하는 삶의 리듬을 감지한다. 이렇게 한준호의 화면은 단순한 자연 묘사가 아니라, ‘살아 있음’ 그 자체의 감각을 시각적으로 구현한 생명 회화다.

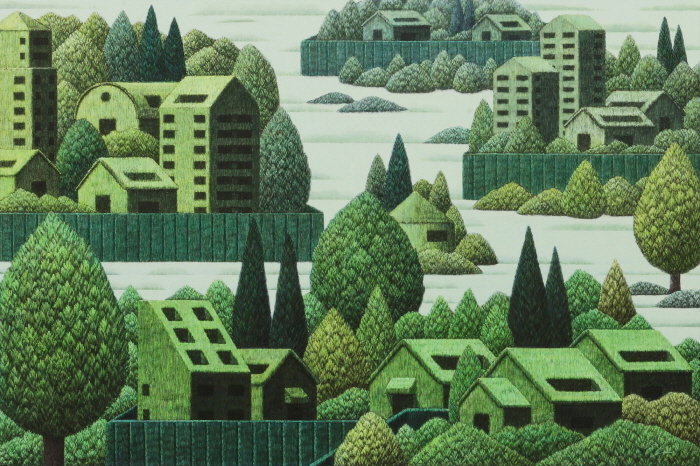

녹색은 한준호의 심리적 풍경이자 존재의 온도다. 흥분을 가라앉히고 심리적 안정을 이끄는 녹색의 기질을 섬세하게 이해한 그는, 명도와 채도의 층을 세밀히 조율하여 화면 전체를 하나의 생태계로 구축한다. 관객은 그 속에서 마치 한적한 정원을 산책하듯 시선을 거닐게 된다. ‘산책’은 그에게 단순한 행위가 아니라 사유의 방식이다. 결코 삶의 피로 속에서도 자연을 향한 동경은 사라지지 않는다. 그의 작품은 ‘누군가가 그림 속을 여유롭게 산책하도록 초대하는 조용한 환대의 공간’이며, 현대인의 내면 깊숙이 감춰진 ‘자연으로의 회귀’ 욕망을 대신 실현하는 가상의 정원이다.

한준호의 정원에서 관객은 색과 선의 울림에 귀 기울이게 된다. 거친 듯 섬세한 칼끝의 움직임은 작가의 호흡이자, 자연과의 조용한 대화다. 한준호의 작품은 보는 이를 바라보게 만든다. 그림 속 나무와 하늘, 그리고 비어 있는 여백은 감상자를 향해 말없이 질문을 던진다. “당신은 지금, 어디에 서 있습니까?” 이렇듯 그의 화면은 감상과 사유가 교차하는 공간으로, 시각을 넘어 감정과 기억이 교감하는 ‘내면의 숲’이 된다.

2. 연결의 철학 ― 모든 생명은 하나의 빛으로 통한다

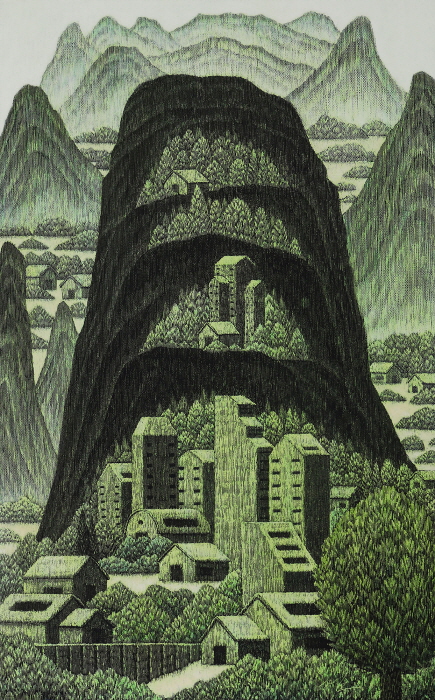

한준호의 주요 연작 제목―〈New Beginning〉, 〈Querencia〉, 〈모든 것은 하나로 연결되어 있다〉―은 그가 추구하는 정신적 지향점을 집약하고 있다. 우선 ‘새로운 시작’은 대자연으로의 재탄생을, ‘퀘렌시아’는 지친 영혼이 잠시 숨 고르는 안식처를 상징한다. 그리고 ‘모든 것은 연결되어 있다’라는 제목은 고대 불교의 연기(緣起) 사상과 아메리카 인디언들의 세계관처럼, 모든 존재가 서로를 비추며 순환하는 생명의 원리를 시각화한 것이다. 그는 메비우스의 띠처럼 안팎이 뒤섞인 구조를 통해, 자연과 인간, 과거와 현재, 나와 타자의 경계를 해체한다. 이로써 한준호의 화면은 단지 시각적 착시에 머물지 않고, ‘존재가 서로를 비추는 관계의 미학’으로 확장된다.

한준호가 보여주는 녹색 정원은 디자인적 계산과 감성적 여백이 공존하는 치유의 풍경이다. 칼로 긁어낸 선들은 고통의 흔적이 아니라 생명의 숨결로 전환되고, 그 표면 아래에는 오랜 시간의 명상과 내적 호흡이 스며 있다. 화면은 인간이 잊고 살아온 자연의 본질을 되묻는 제안이며, 그 속에서 우리는 마음의 쉼표를 발견하게 된다. 그래서 한준호의 작품을 바라보면, 보는 이의 호흡도 어느새 느려진다. 그의 화면은 눈으로 읽기보다, ‘시간으로 듣는 회화’에 가깝기 때문이다. 빛과 어둠, 색과 여백의 교차 속에서 미묘한 정적이 감돌고, 그 고요 속에 다시 생명이 깨어난다. 작가는 그 미세한 떨림을 통해 존재가 서로 연결되어 있음을 증명한다.

한 작가의 숲은 단절의 시대를 살아가는 현대인에게 ‘관계의 회복과 공존의 가치’를 일깨운다. 그 안에서 관객은 타인과 자신, 자연과 문명, 과거와 현재의 경계를 허물며 ‘하나의 생명체로서의 나’를 다시 자각하게 된다. 레오나르도 다빈치는 “자연은 결코 멈추지 않는 예술가”라고 했다. 그 말처럼, 한준호 역시 자연의 무한한 창조성과 인간 내면의 기억을 동시에 담아낸다. 그의 칼끝은 오늘도 그 창조의 순환 속에서, 도시의 어둠을 긁어내며 빛의 숲을 새겨가고 있다. 그리고 그 숲은 조용히 말한다. “모든 생명은 서로를 닮아 있다.”