서도호, 기억과 공간을 잇는 예술의 건축가

“집은 나의 또 다른 피부이며, 나의 존재를 증명하는 장소이다.”

[아트코리아방송 = 김달진 미술전문위원] 서울 종로구 김달진미술자료박물관에서 본 관장이 오랜 세월 수집해 온 방대한 아카이브를 기반으로, 한국이 낳은 세계적 작가 서도호(Do Ho Suh)를 조명하는 영상이 제작되었다. 이번 영상은 단순한 작가 소개를 넘어, ‘공간과 기억’을 예술로 엮어온 서도호의 독창적 세계를 되짚어보는 기록이자, 그가 구축해온 예술적 여정의 본질에 접근하는 시도다.

공간과 정체성의 해부-서도호의 예술 언어

1962년 서울에서 태어난 서도호는 현재 런던을 거점으로 활동하며, 조각·드로잉·영상 등 다양한 매체를 통해 ‘집’과 ‘공간’, 그리고 ‘기억’의 관계를 탐구해왔다.

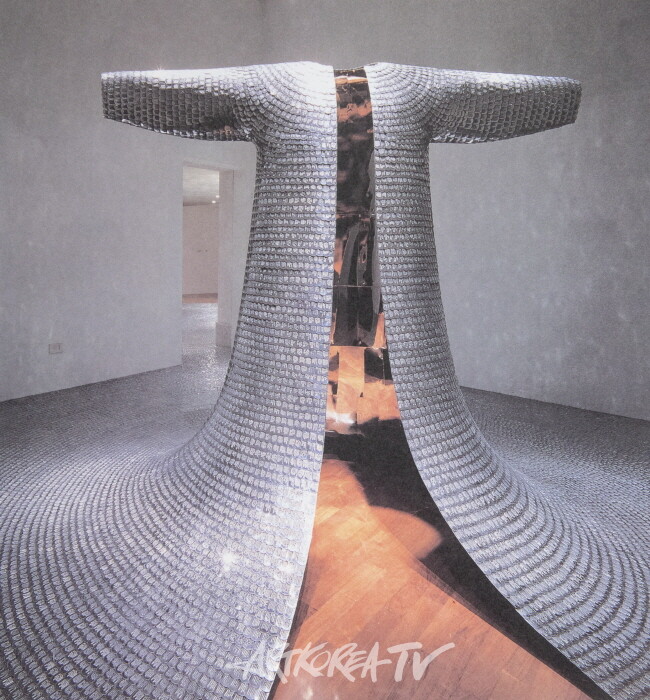

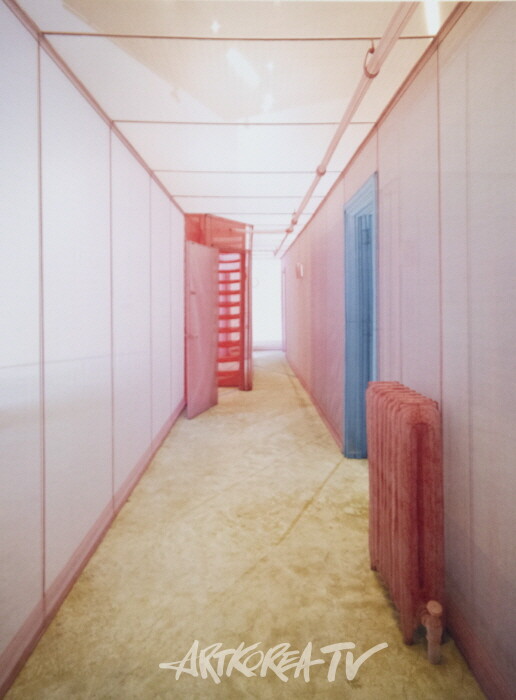

그의 대표작들은 물리적 공간을 해체하고, 투명한 천(fabric)을 이용해 과거의 거주지를 재현함으로써, “보이는 집이 아닌 기억 속의 집”을 시각화한다.

서도호에게 집은 단순한 건축물이 아니라, 정체성과 감정이 겹겹이 쌓인 개인의 껍질이자 사회적 존재로서의 자아를 담는 그릇이다.

그는 한국의 전통 한옥과 서구식 주택, 그리고 세계 여러 도시에서 거주했던 공간들을 천으로 떠내어 겹겹이 매달고, 그 안을 걸어 다니게 함으로써, 인간이 공간 속에서 ‘어떻게 존재하는가’라는 질문을 던진다. 이러한 작업은 물리적 장소를 넘어 기억과 시간, 이주와 정체성의 문제를 시각적으로 형상화한 예술적 실험이다.

집 속의 집 -'Home Within Home Within Home Within Home Within Home'

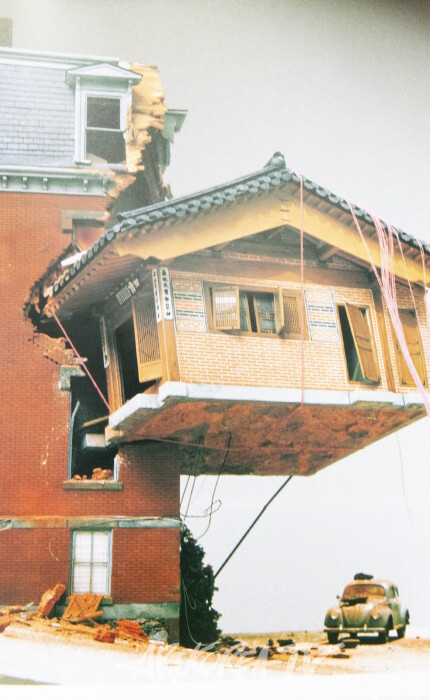

서도호의 대형 설치작품 《집 속의 집 속의 집 속의 집 속의 집》(Home Within Home Within Home Within Home Within Home)은 그가 평생 탐구해온 ‘공간의 중첩’ 개념을 상징하는 대표작이다.

이 작품은 국립현대미술관 서울관 개관 기념 프로젝트로 제작되었으며, 서울관의 중심 공간 ‘서울박스(Seoul Box)’ 안에 실제 크기의 건축 구조물로 설치되었다.

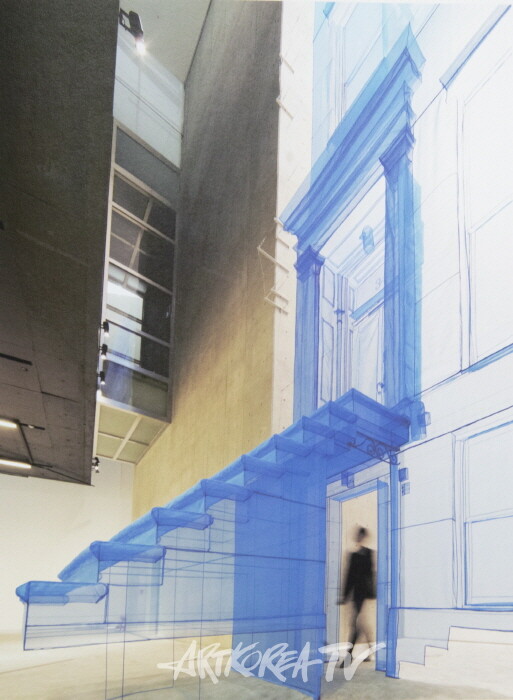

외형은 작가가 유학 시절 거주했던 미국 로드아일랜드의 3층 주택을, 그 내부에는 한국에서 살던 전통 한옥을 푸른 반투명 천으로 재현했다.

빛과 그림자가 교차하는 공간 속에서 관람객은 ‘양옥 속의 한옥’, ‘기억 속의 현실’, ‘내면 속의 공간’을 거닐며, 존재의 층위를 스스로 탐색하게 된다.

이 작품은 단순한 재현이 아니라, 이주와 정체성, 문화적 기억의 전이를 시각적으로 드러낸 서도호 예술의 핵심적 구조이다.

세계가 주목한 서도호-이동하는 기억의 미학

서도호는 로드아일랜드 디자인스쿨과 예일대학교에서 수학하며 조각적 감각과 철학적 사유를 결합한 예술세계를 구축했다.

그의 작품은 뉴욕 현대미술관(MoMA), 런던 테이트모던(Tate Modern), 리움미술관, 모리미술관 등 세계 주요 미술관에 소장되어 있으며, 베니스·광주·시드니 비엔날레를 비롯한 국제 전시 무대에서도 꾸준히 주목받고 있다.

그의 설치 작업은 이주 시대의 보편적 정서- “어디에 속할 것인가”라는 인간의 질문을 건축적 구조 속에 담아낸다.

서도호에게 ‘이동’은 단순한 지리적 행위가 아니라, 기억의 이식과 감정의 재배치이다.

그가 천으로 만든 집을 접어 세계 어디로든 들고 다니는 이유는, 물리적 장소를 떠나도 사라지지 않는 ‘내면의 집’을 증명하기 위함이다.

김달진미술자료박물관의 기록적 시선

이번 영상에서 김달진 관장은 “서도호는 한국 현대미술이 세계무대와 만나는 중요한 전환점을 상징하는 작가”라고 평한다.

박물관이 수집해 온 관련 자료-도록, 기사, 전시 기록, 비평문 등은 서도호의 예술세계를 시대의 흐름 속에서 복원하는 귀중한 사료로서, 그의 ‘기억의 집’을 연구하는 새로운 토대가 된다.

이 영상은 단순한 작가 소개를 넘어, 기록과 예술, 공간과 인간을 잇는 ‘서도호 아카이브’의 시각적 해설로 기능한다.

푸른 천의 공간 속에서 작가가 걸어가듯, 이 영상은 관객에게 묻는다.

“당신의 집은 어디에 있으며, 그 집은 어떤 기억으로 지어져 있는가.”

결론

서도호는 우리에게 ‘공간’이 곧 ‘존재’임을 일깨운다.

그의 집은 실체가 아니라 기억의 구조, 그의 공간은 장소가 아니라 정체성의 흔적이다.

김달진미술자료박물관의 이번 영상은 그의 예술이 어떻게 “시간과 기억을 잇는 다리”로 작동하는지를 깊이 있게 보여준다.