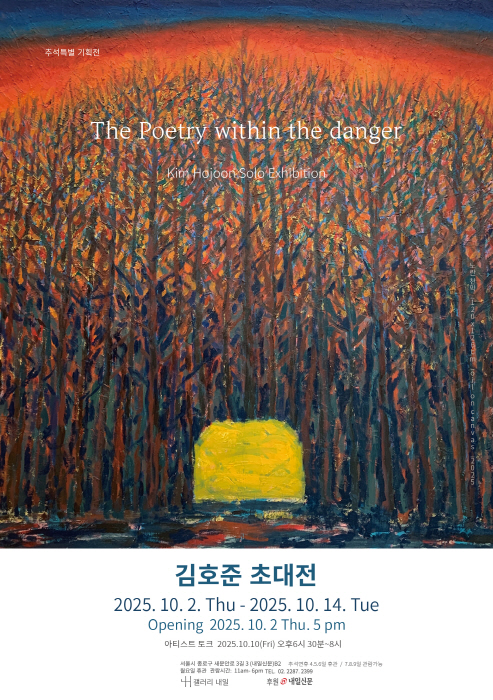

자연과 마주하여 풀어내는 생성의 이미지-김호준의 회화

서길헌(미술비평, 조형예술학박사)

한때 초등학교였던 도화헌미술관 정원에는 여러 풀과 나무들이 자라고 있다. 봄부터 여기저기에서 꽃을 피우고 잎새가 푸르러가던 초목들은 여름에 들어서 온통 시야를 뒤덮는다. 자연 식생(植生)의 섭리는 무심한 듯하면서도 한 치의 어김이 없다. 학교였을 때부터 교정에 있던 책 읽는 소녀상을 둘러싸고 있는 덩굴식물들과 여기저기 빠짐없이 자라난 풀줄기들이 시간의 병사들처럼 하나하나 곳곳을 점령해간다. 여름날 한때 가만히 그것들을 바라보노라면 일제히 세력을 뻗어가는 식물들의 낌새를 확연하게 목도(目睹)할 수 있을 터이다. 거기에서 누군가는 언뜻 경이로운 자연의 비밀을 엿본 듯한 느낌을 받을 수도 있을 것이다.

김호준은 자연과의 교감으로부터 얻어낸 생생한 이미지들을 한 꺼풀씩 풀어낸다. 이러한 작업은 산이나 바다, 풀과 꽃과 나무, 심지어 이끼나 물과 바람 등의 자연 대상이 지니고 있을 또 다른 이미지의 징후를 타진해보고자 하는 의지의 산물인 듯하다. 평범하고 익숙하게 받아들이기 쉬운 자연의 겉모습이 감추고 있는 전혀 새로운 이미지들을 찾아내려는 그의 태도는 도화헌미술관에 입주작가로 머물게 된 여름철의 작업으로도 고스란히 이어진다. 즉, 여기에서도 그는 그동안 꾸준하게 해오던 작업의 연장선에서, 자신을 둘러싼 새로운 환경과 마주하는 체험을 바탕으로 자연의 또 다른 면모를 적극적으로 탐색하는 작업을 묵묵히 실행에 옮겼다.

이러한 그의 작업은 주변의 자연 대상을 구실로 전혀 관계없는 가공의 이미지를 만들어내려는 것이 아니라, 인간이 자연과 접하면서 주고받는 감각의 상호작용을 기반으로 삼는다. 인간과 자연 대상 사이의 이러한 감각의 삼투(滲透)에 대한 그의 성찰적 작업은, 인간을 에워싼 자연물이 인간의 상상이나 감각을 통해 뜻밖의 이미지로 다가옴으로써 인간이 자연과 함께 공존하고 있다는 것에 대한 새로운 각성을 보여준다. 인간이 자연을 향해 진지한 시선을 던지면, 그와 동시에 자연 또한 살아있는 감각을 내어준다. 이러한 작가의 시선은 자연이 인간과 무관하게 따로 떨어져 있는 것이 아니라 인간의 가까이, 또는 인간의 내부까지 깊숙이 들어와 있음을 환기한다. 그럼으로써, 인간에게 주어진 환경으로서의 자연은 인간과 서로 밀접하게 호흡을 나누는 살아있는 관계로 맺어져 있다는 사실을 새로이 일깨워 주기도 한다.

주변의 환경이 작가의 시선 속으로 빨려 들어와 왜상(歪像)을 형성하듯 일으키는 이미지의 변용은 눈에 보이는 대로의 외부 세계가 평소에 가로막고 있는 의외의 국면을 드러낸다. 예술가가 몸담은 장소의 환경을 온전한 감각으로 받아들일 때 그 공간은 잠재된 본래의 이미지를 돌려주는 것이다. 거기에 드러나는 이미지는 오롯하게 살아있다. 특히 자연물을 통해서 이루어지는 그의 상상력은 이미지의 생성적인 힘을 잘 보여준다. 이를테면, 그가 도화헌미술관에서 머물며 그려낸 작품 중에 개구리처럼 땅바닥에 쭈그리고 앉아있는 여성의 나신을 운동장에서 무성하게 자라는 덩굴식물이 뒤덮기 시작하는 이미지로 나타낸 것이 있다. 이는 미술관 정원의 연못에서 풀벌레 소리, 새소리, 토종개구리 우는 소리 사이사이에 이따금 끼어드는 황소개구리의 묵직한 울음소리에서 얻은 상상을 개구리 자세로 땅 위에 앉아있는 여성의 모습으로 의인화해낸 것으로서, 여성의 신체가 태생적으로 품고 있을 생성(生成)성을 암시하기도 한다. 다른 작품들에도 이처럼 무성하게 자란 미술관 안팎의 식물들과 함께 동화된 다양한 자세의 여체나 남녀의 형상들이 나타나고 있는데 이는 하나같이 근원적인 자연의 생성력을 연상하게 하는 이미지들이다.

한때는 아이들이 뛰놀던 운동장이었던 미술관 정원에서 이러한 일들에는 아랑곳없이 다양한 식물들이 땅을 뚫고 솟아나 곳곳을 차지하며 자라나는 이미지들은 자연환경이 가지고 있는 근원적 생태학을 있는 그대로 보여준다. 식물들이 느릿하면서도 거역할 수 없는 기세로 인간의 세계를 틈입해 들어오는 원초적인 생성의 이미지를, 그는 시간을 추월하려는 듯이 늘 속도와 효율을 앞세워 서두르기만 하는 인간들만이 이 땅의 점유자가 아니라는 자명한 사실을 환기하듯, 이러한 환경에서 갓 건져 올린 살아 움직이는 식물의 이미지를 통해 그려내고 있다. 그것은 그간 그의 작업에서 낯익은 풍경 속에 도깨비불처럼 부유하는 불빛이나, 어두운 바다를 조각배처럼 떠도는 요람과 괴수 리바이어던처럼 거대한 고래, 또는 숲속에 불 밝힌 텐트 등의 수수께끼 같은 환영이나 표면적인 이미지 위에 겹쳐서 나타나는 그림자나 덩어리로 제시해왔던 그 미지(未知)의 이미지들과도 궤를 같이한다.

그것은 인간의 땅에서 인간의 의지와 평행하여 자리하는 또 다른 생명체의 이미지이다. 그 이미지는 여러 겹으로 구축되어가는 동안 자신의 형태를 벗어나 다른 것으로 굳세게 자라난다. 그렇게 자라난 이미지는 더욱 강화된 힘을 가진 미지의 이미지로 변용된다. 그 이미지는 무엇을 명백하게 지시하는 대신에 비가시적 영역에 머물러 있음으로써 훨씬 살아있는 상상력의 힘을 보여준다. 그의 작업은 자연 대상이 발산하는 어떤 느낌들을 하나씩 구축하여 자신도 모르는 전혀 새로운 이미지를 만드는 것이다. 이는 결국 자연물이 외피의 안쪽에 가두고 있는 생성의 힘을 풀어내는 작업이기도 하다. 그러므로 그의 작업은 자연을 살아있는 상상력으로 받아들여 미지의 이미지로 바꾸고 이를 주위를 둘러싼 눈에 보이는 대로의 공간과 대상을 초월하여 진정한 삶의 뼈대를 갖추어가는 새로운 이미지로서 구축해가는 과정으로 이해된다.

이러한 작업은 시각적으로 다층적 이미지의 겹침을 통해 자연이 새로운 형상을 드러내는 이미지의 변용으로 이루어진다. 첫눈에 상투적인 모습으로 보이는 자연의 외관이 품고 있거나 암시하는 의외의 모습을 보여줄 때까지 그의 붓질은 반복되고, 이러한 도전과 같은 행위는 그 자체로 살아있는 이미지와의 끝없는 싸움이 된다. 그것은 자연의 정신이랄 수도 있는 이른바 ‘혼(ghost)’의 모습으로 출몰하기도 하며 급기야 자연 속에 침잠하여 숨 쉬고 있는 새로운 몸을 드러내기에 이른다. 이는 자연이 간직한 건강한 이미지의 변용이자 그것의 올곧은 정신을 만나는 일이다. 작가가 이러한 이미지를 드러내는 작업은 겉으로는 보이지 않는 것을 드러나게 하는 현시(顯示)처럼 감춰져 있던 본모습을 밖으로 불러내는 것과 같다. 이처럼 그가 불러내려 애쓰는 것은 자연의 본색이 감추고 있는 살아있는 얼굴이자 생성(生成)의 이미지이다. 이러한 이미지는 불명료하면서도 비가시적인 모습으로 드러남으로써 오히려 가시성이 강화되어 드러난다. 이때의 가시성은 곧 상투적인 시선이 아닌 새로운 눈으로의 응시를 통해 나타나는 진정한 이미지의 힘이다.

김호준의 이러한 작업과정은 자연과 마주하는 환경에서 온전히 이루어짐으로써, 이는 지리적으로 한반도 남쪽 바다의 끝자락에 자리한 미술관에 입주하여 작업하게 된 작가의 자연스러운 결실로서 자연 속에 자리한 도화헌미술관 입주작가 프로그램의 의미 있는 성취가 될 것이다.