한글로 풀어낸 성웅 이순신 장군의 일대기와 세종의 창제 정신의 만남

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 서울 중구문화원 예문갤러리에서 열리고 있는 서미숙 작가의 개인전 ‘세종과 이순신의 만남’은 단순한 기념 전시가 아니다. 이순신 장군 탄생 480주년을 맞아, 한글조형아트라는 독창적 매체를 통해 성웅의 삶과 세종대왕의 한글 창제 정신을 잇는 새로운 예술적 시도이자, 한국 정신문화에 대한 깊은 성찰을 담고 있다.

전시는 중구청과 중구문화원의 후원으로 마련되었으며, 작품들은 이순신 장군의 어린 시절부터 노량해전에 이르기까지 파란만장한 삶의 궤적을 따라간다. 모든 화면은 글자가 곧 조형이 되는 서미숙 작가만의 방식으로 풀어내어, 보는 이는 역사와 예술, 언어가 삼위일체로 만나는 경험을 하게 된다.

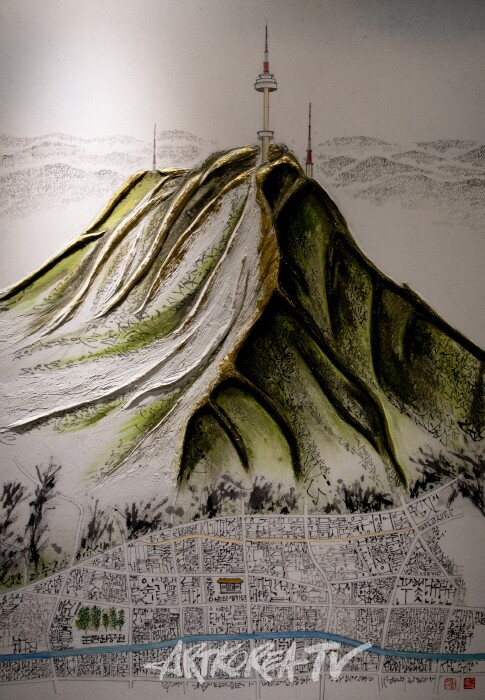

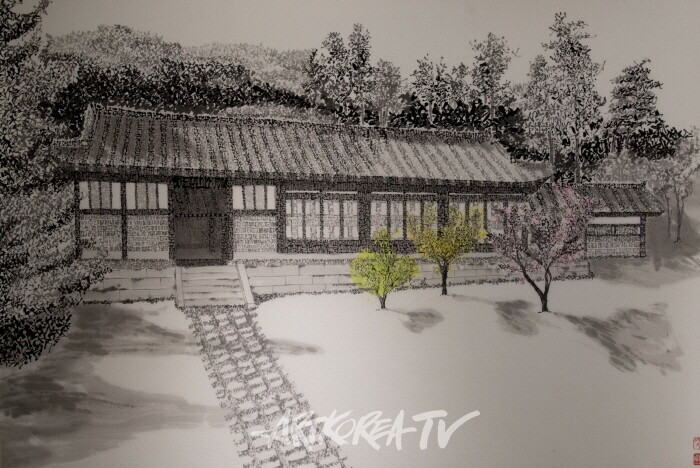

탄생과 뿌리-남산 밑의 생가

작가는 많은 이들이 아산으로만 알고 있는 이순신 장군의 출생지를 남산 밑으로 환기시키며, 청계천과 충무로 사이에 자리했던 생가를 지도로 시각화했다. 글씨로 채워진 집과 풍경은 역사적 고증과 상상력이 결합된 화면이다. 어린 시절 장군이 훈련원에서 군사 놀이를 하며 자라났다는 맥락을 담아, 영웅의 시작을 시각적으로 풀어낸다.

훈련원과 첫 시련

훈련원은 이순신 장군이 무과에 도전한 장소이자, 시련의 기억을 품은 공간이다. 말을 타다 골절을 당하고도 버드나무 껍질로 발목을 동여맨 채 시험을 끝까지 치른 일화를 바탕으로, 작가는 그의 집념과 강인한 의지를 색채로 강조했다. 이 장면은 ‘의지의 초상’으로, 장군의 일생을 관통하는 정신적 토대임을 드러낸다.

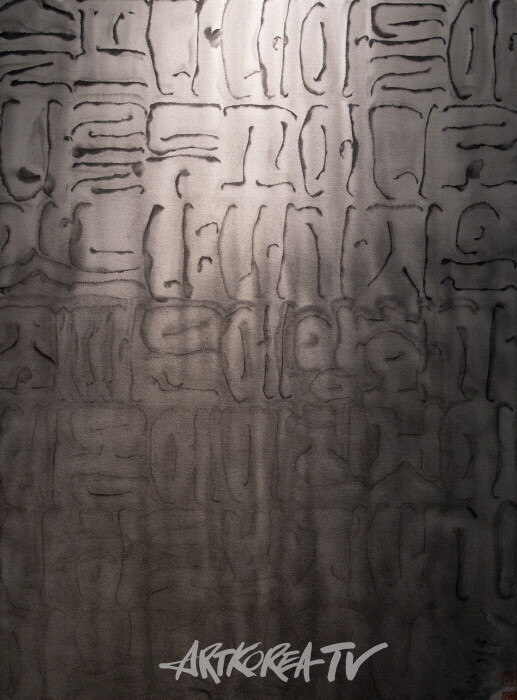

백의종군-흰 도포 위의 전쟁

모함으로 인해 백의종군을 명받았던 시절, 작가는 흰 도포 위에 전쟁 장면을 한글로 빼곡히 새겼다. 이는 단순한 복식이 아니라, 언제든 나라를 위해 나서려는 무장의 결의와 ‘효충예인’ 정신의 집약을 표현한다. 멀리서 보면 패턴 같지만 가까이서 보면 활, 칼, 화살이 살아 움직이는 듯한 장치가 눈길을 끈다.

거북선 건조- 군과 민의 합력

거북선의 건조 장면은 군사와 백성이 함께 만든 ‘민중의 배’라는 상징을 담았다. 글씨체 ‘예송직립체’를 새롭게 창안하여 사람 형상처럼 보이도록 구성, 민과 군이 합쳐 거북선을 일군 과정을 한글 조형으로 풀어냈다.

‘신은 이미 준비를 마쳤나이다’

유비무환의 자세를 상징하는 이 작품은 바다 속에 숨은 의지를 표현한다. 물결 속으로 가라앉은 글씨는 전략과 준비가 눈에 보이지 않으나 반드시 존재한다는 메시지를 전한다. 작가는 이를 “자연과 함께 싸운 전쟁의 본질”이라 정의했다.

학익진과 한산도대첩

세 폭에 걸친 대작은 학익진 전법을 학의 시선으로 내려다본 장면으로, 글자와 물길, 색채가 맞물리도록 정교하게 구성했다. 자개를 붙여 빛나는 효과를 주었고, 작은 디테일까지 빛과 그림자를 살려 마치 전투 현장을 눈앞에 펼쳐놓는 듯하다.

개인의 아픔-어머니와 아들의 죽음

작가는 장군의 효심과 인간적 고뇌에도 집중했다. 어머니의 죽음을 다룬 작품은 삼베를 찢어 만든 상모와 검은 바탕으로 상실의 아픔을 표현했고, 아들의 전사 장면에서는 글자의 속을 비워 먹물이 흘러내리게 함으로써 ‘텅 빈 가슴’을 시각화했다. 영웅의 일생 속 가장 인간적인 순간들이 관람자의 가슴을 울린다.

명량해전과 기적

“아직도 신에게는 열 두 척의 배가 남아 있습니다”라는 불멸의 어록은 유목과 금분으로 상징화되었다. 허술해 보이지만 강한 결의가 담긴 나무결은 장군의 내면을 닮았다. 또한 ‘필사즉생 필생즉사’를 검은 모래로 구현, 모래알 같은 작은 힘까지 쏟아 나라를 지키겠다는 각오를 시각화했다.

노량해전-죽음을 알리지 말라

노량해전 장면은 새벽바다를 배경으로, 총탄에 쓰러진 장군이 마지막으로 남긴 “나의 죽음을 알리지 말라”는 지휘를 형상화했다. 방패 뒤에 쓰러진 장군의 평온한 표정과, 여전히 울려 퍼지는 전장의 북소리가 대비되며, 죽음조차 승리의 함성 속에 묻히는 순간을 재현한다.

세종과 이순신의 만남

전시의 제목이기도 한 ‘세종과 충무공의 만남’은 한글과 영웅의 삶을 연결하는 시도다. 세종의 한글 창제 정신이 서미숙 작가의 붓 끝에서 조형으로 피어나, 이순신 장군의 효충예인 사상과 결합한다. 이는 문자와 인물, 과거와 현재를 잇는 상징적 만남이자 한국적 정체성을 재조명하는 장치다.

비평적 의미

서미숙 작가의 작업은 단순히 역사적 사실을 그림으로 재현하는 데 그치지 않는다. 글자가 그림이 되고, 그림이 역사로 확장되며, 역사는 다시 현재의 교훈으로 소환된다. 특히 전투와 영웅 서사 속에 인간적 고뇌와 가족사를 병치한 점은 이 전시의 독창적 강점이다. 이는 이순신을 신격화된 상징에서 끌어내려, 오늘날의 관람자에게 더 깊이 다가오게 만든다.

이번 전시는 10월 3일까지 중구문화원 예문갤러리에서 계속되며, 이어 10월 20일부터 25일까지는 중구청 로비에서 ‘이순신 장군 탄생 480주년 특별전’으로 시민들과 다시 만난다.