[아트코리아방송 = 김한정 기자] 폴란드는 지금 어디에 위치해 있을까. 동유럽일까, 아니면 중부 유럽일까. 지정학적으로 애매한 경계에 놓인 이 나라는, 역사와 정치적 맥락에 따라 늘 다른 이름으로 불려왔다. 그러나 분명한 것은, 인구 3,700만의 폴란드가 이제 단순한 변방이 아니라 유럽 예술과 문화의 새로운 중심축으로 부상하고 있다는 사실이다.

그 변화를 가장 선명하게 보여주는 무대가 바로 올해로 15회를 맞은 **바르샤바 갤러리 위켄드(Warsaw Gallery Weekend, WGW)**다. 53개 갤러리, 50여 개 전시가 동시다발적으로 열리며, 수도 바르샤바는 마치 한 도시 전체가 하나의 예술제처럼 변모했다.

전쟁과 성장 사이에서 움트는 예술

폴란드는 지정학적으로 불안한 지역에 놓여 있다. 서쪽으로는 경제 대국 독일, 동쪽으로는 전쟁의 상흔을 겪는 우크라이나와 맞닿아 있다. 역설적이게도 이 위치가 폴란드 예술계를 더욱 국제적으로, 더욱 정치적으로 만들었다.

갤러리 위켄드 공동 주최자인 야체크 소스노프스키는 “전쟁은 폴란드와 그 너머의 지역 정체성을 더 강하게 만들어냈다”고 말한다. 우크라이나를 향한 지원의 거점이자 물류·재건의 허브가 된 바르샤바는 단순한 ‘중간지점’을 넘어 새로운 문화 교류의 관문으로 자리 잡았다.

민간과 공공, 성장의 불균형

경제적으로 폴란드는 지난 수년간 유럽에서 보기 드문 안정적 성장세를 이어왔다. GDP 상승, 낮은 실업률, 임금 인상은 예술 투자로도 이어졌다. 그러나 아직 갈 길이 멀다. 오스트리아나 독일처럼 강력한 민간 후원 기반이 자리 잡기 위해서는 더 넓은 참여가 필요하다.

이런 맥락에서 바르샤바 갤러리 위켄드는 단순한 전시 행사가 아니라, 공공과 민간이 예술을 통해 새로운 균형점을 모색하는 실험장이다.

정치와 예술, 보이지 않는 교차점

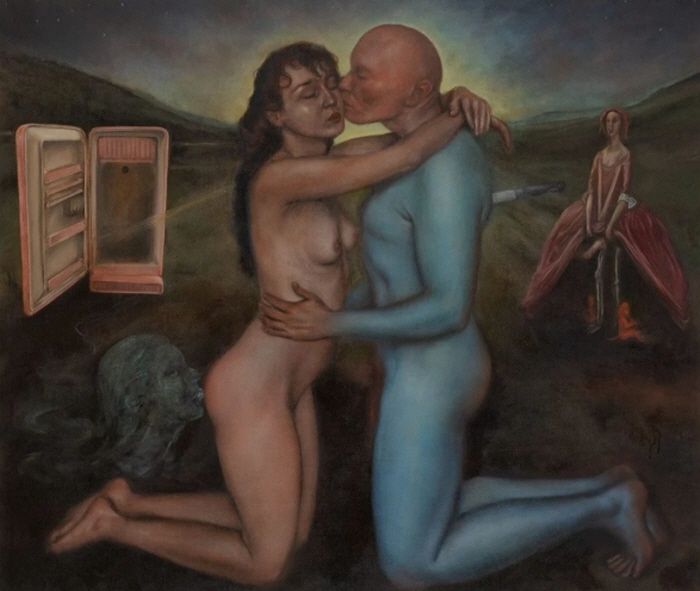

표면적으로 이 행사는 ‘정치적’이지 않아 보인다. 그러나 큐레이터 요안나 바르샤는 “내부 핵심은 여전히 정치적이다”라고 단언한다. 실제로 폴란드와 우크라이나 작가가 함께 참여한 듀오 쇼, 여성의 사회적 위치를 주제로 한 다학제 프로젝트 등은 예술을 통해 동유럽 사회의 긴장과 변화를 은유적으로 드러낸다.

과거 공산주의 시대, 부엌과 거실에서 이루어진 은밀한 전시와 토론이 오늘날 갤러리와 페어 속에서 새로운 형태로 반복되는 듯하다.

폴란드의 스타와 신진 작가들

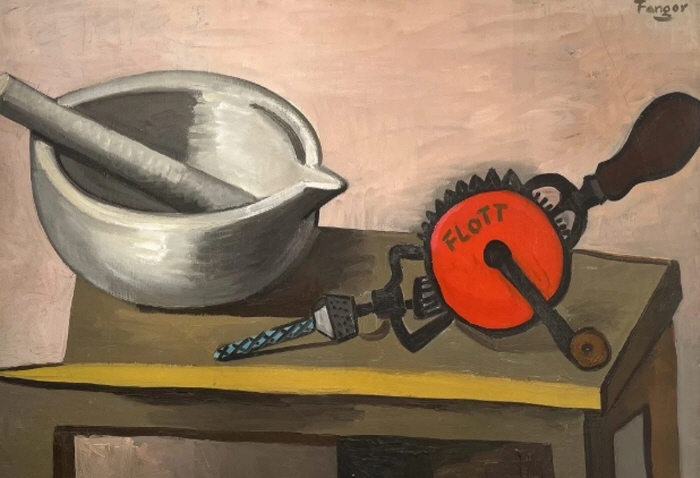

폴란드 예술계는 이제 블루칩 작가와 신진 작가가 동시에 부상하는 역동적 장면을 연출한다.

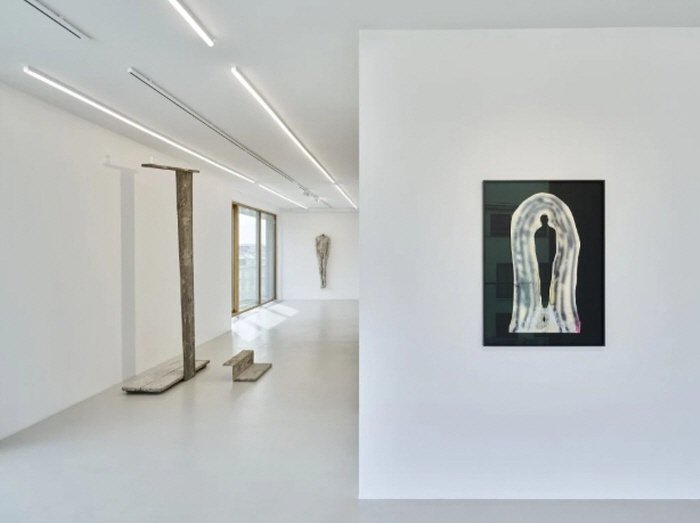

마그달레나 아바카노비츠: 세계적으로 가장 찬사받은 폴란드 조각가. 테이트 모던 회고전을 거쳐 바르샤바에서도 강렬한 존재감을 남겼다.

미로스와프 발카: 사회적·정치적 기억을 다룬 대표 작가. “부재의 존재”를 우울하면서도 서정적으로 풀어내며 여전히 높은 평가를 받고 있다.

에바 유스키에비츠, 아그니에슈카 쿠란트, 알리샤 크와데: 이미 뉴욕, 런던, 베를린에서 활약 중인 차세대 글로벌 아티스트들.

이들의 등장은 폴란드 예술계가 더 이상 ‘지역적’으로만 머물지 않고 국제적 대화의 주체로 성장했음을 방증한다.

갤러리에서 국제 무대로

폴란드 갤러리들은 이제 유럽 주요 아트페어에도 적극적으로 참여한다. 올해 아트 바젤에도 바르샤바 기반 갤러리들이 등장했고, 부티크 페어인 호텔 바르샤바 아트 페어 역시 새로운 컬렉터층을 끌어들이는 성공 사례로 꼽힌다.

이러한 움직임은 “폴란드 갤러리”라는 정체성이 여전히 지역적이지만, 동시에 국제적 연결망 속으로 편입되고 있음을 보여준다.

결론: 예술의 ‘약속의 땅’으로

폴란드는 여전히 스스로를 ‘젊은 민주주의 국가’라고 부른다. 그러나 이제는 그 수식어를 벗어던질 때가 되었다. 바르샤바 갤러리 위켄드는 그 증거다.

정치와 경제, 전쟁과 재건이라는 극단적인 조건 속에서 폴란드는 역설적으로 예술의 약속의 땅으로 성장하고 있다. 단순한 소비 시장을 넘어, 새로운 정체성과 국제적 담론을 만들어내는 플랫폼으로 자리매김하는 것이다.

바르샤바에서 시작된 이 변화는 유럽 예술계의 지형도를 다시 그리는 동시에, 한국을 포함한 아시아 미술계에도 분명한 질문을 던진다.

“예술은 언제, 어디서 가장 강력해지는가?”

한국 미술계와의 연결

폴란드 예술계의 약진은 한국 미술계에도 중요한 메시지를 던진다. 전쟁과 정치적 긴장, 경제적 불안정 속에서도 예술은 새로운 정체성과 국제적 담론을 만들어내는 도구가 될 수 있다는 사실이다.

한국 역시 급격한 산업화와 민주화 과정을 거치며, 최근에는 K-컬처의 세계적 확산 속에서 미술의 역할이 다시 부각되고 있다. 그러나 여전히 제도와 시장, 공공과 민간의 균형은 미완의 과제다. 폴란드가 지역적 기반에서 국제 무대로 나아가듯, 한국 미술 또한 내부적 토양을 단단히 다지면서 글로벌 네트워크와 담론을 확장해야 할 시점이다.

바르샤바에서 확인된 ‘약속의 땅’은 결국 특정 국가만의 전유물이 아니다. 한국 미술계가 스스로의 정체성을 재정립하고, 새로운 세대와 국제 교류를 적극적으로 열어간다면, 아시아의 또 다른 중심축으로 자리 잡는 날이 머지않을 것이다.