그림 속 감정 곡선에서 찾은 사회 변화의 흔적

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 예술은 언제나 시대의 거울이었다. 그러나 그것을 수치화하고 데이터로 읽어내려는 시도는 인문학보다는 경제학의 영역에서 더욱 과감히 진행되고 있다. 최근 전미경제연구소(NBER)가 발표한 논문 '최신 기술: 회화를 통해 본 경제 발전'은 회화를 사회적 분위기와 경제 발전의 지표로 삼아 인공지능을 훈련시킨, 전례 드문 연구 성과를 내놓았다.

연구진은 1400년부터 2000년까지 600년간 제작된 63만여 점의 유럽 회화를 데이터 세트로 삼았다. 그 방대한 그림들은 Google Arts & Culture, Wiki-Data, Wiki-Art에서 수집되었으며, 장르와 화풍을 가리지 않고 전통적인 구상 회화를 중심으로 분석되었다.

예술을 경제 데이터로 읽다

연구진의 문제의식은 명확했다. 근대 이전 사회의 경제 지표는 매우 제한적이거나 불완전하다. 무역량이나 인구수, 세금 기록은 남아 있어도 사회 구성원들의 심리적 체감이나 정서적 분위기는 데이터로 환원되기 어렵다. 하지만 그 시대를 살아간 화가들의 화폭은 집단적 감정을 기록하고 있었고, 이는 보이지 않는 ‘정서적 경제 데이터’가 될 수 있었다.

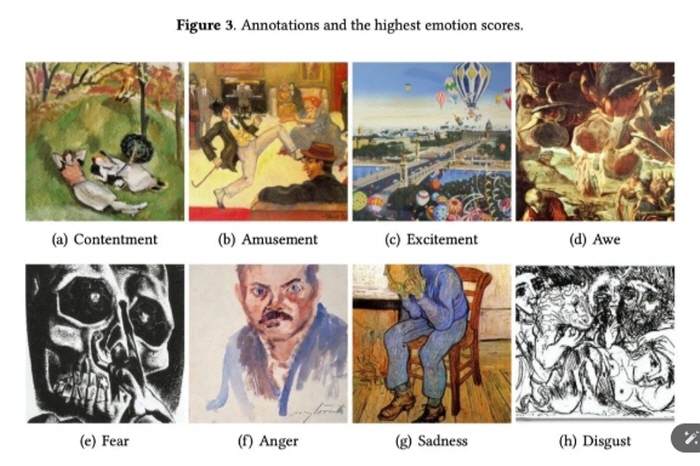

연구진은 AI 모델에 슬픔, 두려움, 분노, 경외감, 만족감, 즐거움 등 아홉 가지 기본 감정 범주를 학습시켰다. 다양한 배경을 가진 15~25명의 인간 주석자들이 각 회화에 라벨을 부여했으며, 이는 해석의 편차를 줄이기 위해 ‘군중의 지혜 효과’를 활용한 방식이었다.

그 결과, AI는 작품 속 인물의 표정, 구도, 색채, 배경 요소에서 감정 신호를 추출해냈고, 이를 종합하면 특정 시기와 지역의 정서적 분위기가 도출되었다.

그림 속에서 포착된 집단적 정서

연구 결과는 놀라웠다. 사회적·경제적 격변기에는 ‘두려움’의 묘사가 증가했고, 안정기로 접어들면 ‘만족감’이 두드러졌다. 또한 기근이나 재난이 겹친 시기에는 ‘슬픔’의 빈도가 높았고, 생활 수준이 향상되면서 다시 ‘즐거움’이나 ‘흥분’이 화면에 나타났다.

예를 들어, 19세기 산업혁명기의 증기선 도입과 20세기 초 라디오 확산기를 비교한 사례 연구에서, 증기선이 사회에 안착하던 시기에는 경외와 기대가 작품 속에 자주 표현되었지만, 라디오 도입은 오히려 분노와 혐오, 흥분 같은 극단적 감정의 비율을 높였다. 연구진은 이를 1930년대 프랑스·독일에서 라디오가 정치적 선동 도구로 쓰였던 맥락과 연결 지었다.

즉, 새로운 기술이 반드시 긍정적 감정만을 낳는 것은 아니며, 때로는 집단적 불안과 극단주의 담론을 촉발하는 매개가 될 수도 있음을 보여준 것이다.

미술사와 경제학의 경계 허물기

이 연구는 전통적 미술사와도 깊게 맞닿아 있다. 예를 들어, 같은 사실주의 화풍을 공유한 19세기 프랑스 화가 귀스타브 쿠르베와 윌리엄-아돌프 부게로의 작품은 전혀 다른 감정을 전달한다. 쿠르베는 농민들의 고단한 삶을 거칠고 사실적으로 담아냈지만, 부게로는 목가적이고 이상화된 시골 풍경을 그렸다. 두 화가의 차이는 개인적 해석이지만, 동시에 당시 유럽 사회의 생활 수준과 문화적 정서를 다층적으로 보여주는 데이터로 기능한다.

연구진은 “회화는 표준 경제 데이터로는 드러나지 않는 역사적 경험의 차원을 포착한다”고 강조했다. 결국 예술작품은 단순히 개별 화가의 창작물이 아니라, 그 시대를 둘러싼 환경과 조건의 집단적 반영이었다.

한계와 확장 가능성

물론 이 연구에도 한계가 있다. 데이터는 서구 예술가 중심으로 편중되었고, 구상회화에 집중되었기 때문에 추상표현주의나 아방가르드 운동은 분석 대상에서 배제되었다. 또한 비유럽인 주석자들의 감정 해석 편차(예: 누드 회화에 대한 ‘혐오감’ 표기)는 AI 모델의 편향 가능성을 내포한다.

그러나 연구진은 앞으로 더 많은 박물관이 소장품을 디지털화하면, 유럽 외 지역의 예술, 덜 알려진 예술가들, 비주류 양식까지 확장할 수 있을 것이라고 전망했다. 이는 경제학이 예술을 활용하는 새로운 방법론을 열 뿐만 아니라, 예술사 연구 자체에도 데이터 기반의 새로운 지평을 제시한다.

오늘날의 의미

AI가 600년간의 회화를 읽어낸 이 연구는, 결국 예술이 언제나 사회와 경제, 기술과 긴밀히 연결되어 있었다는 사실을 다시 확인시켜준다. 전쟁의 격랑, 산업혁명의 변화, 미디어의 발명은 단순한 사건이 아니라, 사람들의 얼굴 표정과 색채 속에 새겨진 집단적 기억이었다.

오늘날 한국 미술계에서도 우리는 이 질문을 던질 수 있다. AI와 빅데이터 시대의 예술은 무엇을 기록하고 있으며, 후대는 그것을 어떤 ‘감정 데이터’로 읽어낼 것인가?

제언

경제학자들의 시도는 예술을 낯설게 읽는 새로운 창을 열었다. 회화를 ‘데이터’로 본다는 발상은 다소 차갑게 들릴 수 있지만, 오히려 그 차가움 속에서 인간의 따뜻한 맥박이 드러난다. 한국 미술 또한 오늘의 사회적 감정을 어떻게 기록할 것인가에 대한 질문 앞에 서 있다. 언젠가 미래의 연구자가 우리의 시대를 읽어낼 때, 그들의 AI가 감지할 색채와 감정은 어떤 모습일까.