상상력의 제상(諸像) Ⅳ

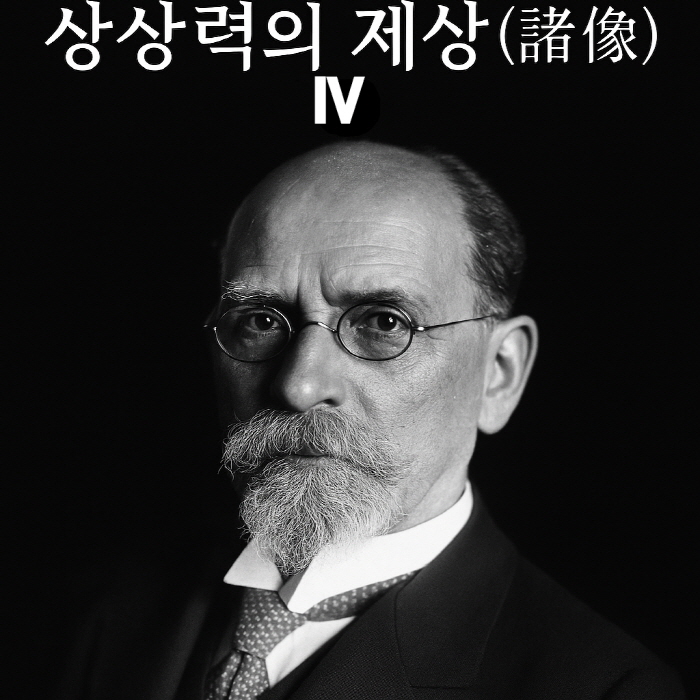

그리고 아름다운 대상과 아름다운 조망을 구별하고, 조망의 감상에 있어서는 보이는 대상을 기연(機緣)으로 상상력이 스스로 허구를 전개하는 판타지가 중요한 것을 인정하고 있다.〈칸트의 『판단력 비판』제1부 ‘미적판단력의비판’의 분석론 제1장에 대한 總註〉 이 사상은 이미 낭만파적인 창조적 상상력의 개념에 가깝다. 정신의 창조적인 자유에 있어서 정신과 자연, 무한과 유한을 매개하는 칸트적인 상상력 개념은 피히테(Johann Gottlieb Fichte)를 거쳐 세기의 변환기에 노발리스(Novalis), 슐레겔(Friedrch Schlegel), 셸링(Fridrich Wilhelm Scheling)들의 로망주의적 사상에서 중심적 역할을 하기에 이른다.〈이 사상 의 전개는 Trede, art. cit., P. Mathias et J.-L. Viellard Baron, Imagination 참조〉

예를 들면, 슈레겔의 경우, 세계에 대한 자아는 확대와 축소의 기능을 해내고 있지만 이 양면을 짊어지는 능력이 상상력이다. 다시 말해, 자아는 세계의 다양성을 개념의 통일성으로 환원하는 한편 시적 상상력으로서 자기를 세계로 향해 확대하여 전개한다. 말할 필요도 없이 전자는 『순수이성비판』의 인식론적인 상상력의 기능이며, 후자는 『판단력비판』을 범주로 한 창조적 상상력의 기능이다. 이 양면을 나란히 한 상상력을 슈레겔은 ‘혼의 호흡’이라고 형용하고 있다.〈슈레겔, 『철학의발전』, 278~80쪽〉 그리고 셸링은 인간의 창조를 신의 창조와 명확히 대응하여 상상력(Einbildungskraft) 에 맡기면서 이것을 이념적인 것과 현실적인 것, 혼과 육체를 ‘일체적으로 형성하는 Ineinsbildung’ 힘으로 규정하고 있다.〈Scheling, Philosophie der Kunst, 22, p. 30.〉 칸트의 사상을 출발점으로 상상력의 개념사가 역점(力點) 을 창작력으로 이행하게 해서 말한 내용은 아마 J 베메(J Bhme, 1575~1624) 의 영향이 있다.

〈P Mathias와 J L Vieillard Baron은 노발리스에 대한 마술적 이미지 개 념의 영향을 명기하고 있다(P. 1237)〉 이러한 독일 사상의 영향 아래 콜리지(Samuel T Coleride)가 세운 상상력과 공상력(fancy)의 대비는 낭만주의론 상상력 개념 안에서 가장 잘 알려졌다. 공상력이란 연상의 법칙에 지배된 재생적 상상력에 상당하는 것에 대해서 ‘하나의 이미지 또는 감정이 다른 많은 것을 변용시키지 않고 하나로 돌아가게 할 때의 활동력’이다. ‘이 힘은 많은 상황 요소를 집약해서 순간적으로 직관적 사고로 응고시켜, 인간의 사상과 감정의 구극적 목표인 통일을 만들어 정신을 진(眞)으로 하나가 되는 근본 원리로 환원한다’. 곰브리치는 이 두 가지 힘을 가치에 있어서 활동이나 작품 경향의 차이라고 보는 사고방식을 나타내고 있는 상상력을 ‘인간정신의 최고의 능력이라고도 말해야 할 것’,이라고 생각하는 것이다.〈콜리지, 『섹스피어론』(157쪽). 일반적으로 이 사상에 관해서 주저(主著)인 『문학평전』이 참조되지만 그 논지의 명료성 을 결여하고 있다〉

그리고 미학에 있어서 상상력이 쟁취해 온 높은 평가는 주로 이 낭만주의적 개념에 근거하는 것이다. 상상력에도 이성적 규범이 있다. 상상력을 인간정신의 가장 뛰어난 활동이라고 보는 것은 가능한 합리성으로부터 먼 공상이나 환상의 극치를 보는 사고방식과는 정반대이다. 이것을 가장 명료하게 논한 것은 로저 스크러톤(Roger Scruton)이다. 이미 아리스토텔레스가 지적하고 있었던 것과 같이 비극의 이야기 구성은 사실을 재현하는 것이 아니라 아무리 생각해도 믿음직(개연성)하다든가 이렇게 있지 않으면 안 된다(필연성)라는 본연의 자세를 취지로 하여 사람의 행위나 사건이 보편적인 진리를 추구하는 것이었다.〈아리스토텔레스 『시학』제장〉 다시 말해, 상상력의 작품은 ‘현실에 대해 적합(appropriate)’한 것이 요구된다.

왜냐하면, ‘상상력은 여러 가지 가능성의 구축을 포함하고 있어서 그 목적은 현실세계를 가능성의 문맥에 두는 것’에 있기 때문이다. 환언하자면, 상상력의 작품은 현실을 역조사(逆照射)하는 것을 사명이라고 하고 있다. 이 구극의 목적에 의해 허구의 ‘적절함’은 판정된다. 따라서 상상력은 이성적인 능력이다. 단지 이성적인 존재에 고유한 것만이 아니라 이성을 행사하는, 즉 한 구절마다, 하나하나의 작품마다, 한 문장마다 왜?라고 묻듯이 가까운 현실세계에 대한 적절성을 판정하게 한다.〈Roger Scruton, ‘Imagination’ 이 면에서의 고찰은 저서에서는 희박하다. 또한 상상력에 관한 중심 테마의 하나는 지각에서 그 기능을 분석하는 것이며, Wittgenstein (『철학 탐구』제2부 xi)에 준거하여 논문의 구조를 논하고 있다.〉 상상력을 창조능력이라고 보는 낭만적인 견해에서는 상상력은 자유개념과 결부되어 있다. 상(像)에 관한 사르트르의 현상학적인 분석도 그것을 강조하고 있다.