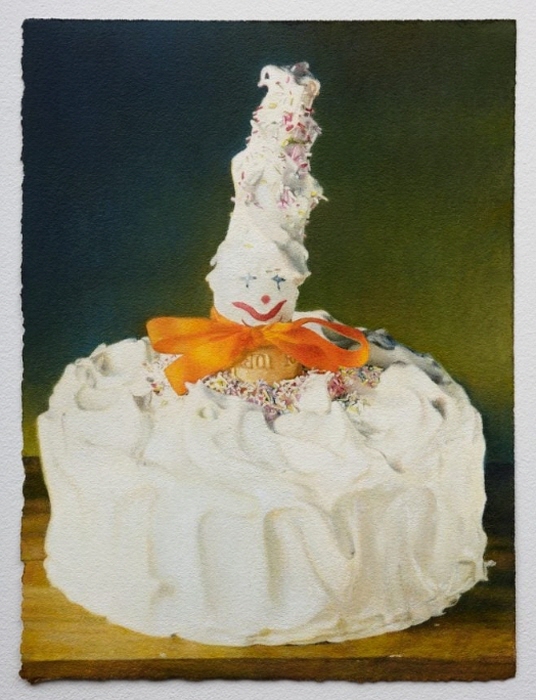

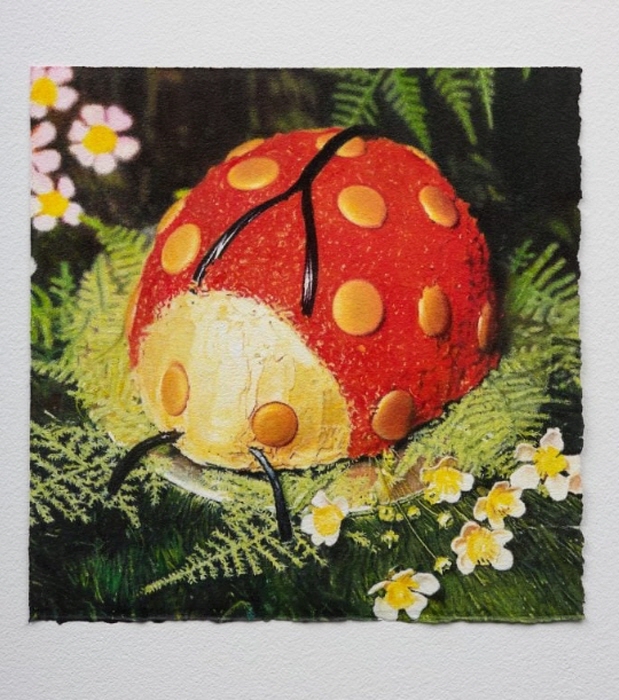

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 달콤함의 부상: 표면과 현실의 간극-최근 몇 년간 현대 미술 속에서 디저트는 단순한 먹음직스러운 소품을 넘어, 하나의 강력한 시각적·은유적 언어로 자리 잡았다. 플로렌스 휴스턴의 젤리 회화처럼 너무나 완벽해 차마 숟가락을 대기 어려운 작품들은, 그 자체로 ‘먹는’ 행위에서 멀어진 채 시각적 완결성을 향해 나아간다.

이런 과잉된 아름다움은 단순한 현실 도피로 보이기 쉽지만, 사실 그 표면 아래에는 가속화된 자본주의, 불황, 소비주의의 공허함에 대한 날카로운 비판이 깔려 있다.

바니타스 전통의 현대적 변주

17세기 얀 다비즈 더 헴의 '후식의 식탁'이 보여주듯, 음식은 오랜 세월 바니타스 회화에서 덧없음을 상징했다. 현대 예술가들은 이 전통을 계승하되, 꽃보다 짧은 유통기한의 디저트를 통해 과시적 사치와 불안정한 세계 경제의 초상을 그린다. 휴스턴의 디저트가 집단의 향연이 아닌 ‘지극히 개인화된’ 오브제로 그려지는 점은, 필터링되고 고립된 온라인 시대의 자화상과 맞닿아 있다.

'디저트, ‘이중간첩’의 은유

휴스턴, 이벳 마요르가, 로라 로카스 등은 디저트를 시각적 유혹이자 정치적 발언의 도구로 사용한다. 마요르가의 ‘프로스팅 회화’는 로코코의 형식미를 변형시켜 라틴 아메리카 이민자의 기억과 생존 서사를 담는다. 로카스는 베티 크로커 시대의 향수를 불러오면서도, 가사노동과 젠더 불평등을 은근히 드러낸다. 달콤한 광택은 관객을 유혹하는 동시에 현실의 불완전성을 드러내는 ‘이중간첩’ 역할을 한다.

팝아트에서 퇴폐적 환상까지

웨인 티보, 클래스 올덴버그, 윌 코튼 같은 작가들은 디저트를 팝아트·극사실·초현실 풍경 속에 녹여냈다. 티보의 케이크는 기쁨과 향수, 그리고 공허함을 동시에 전달하며, 올덴버그의 <드롭드 콘>은 일상의 사소한 사물이 비현실적 스케일로 변모하는 순간을 포착한다. 코튼의 ‘캔디랜드’ 풍경은 욕망의 메커니즘을 탐구하며, 역사화에서 차용한 경고의 메시지를 품는다.

사소한 사치와 ‘립스틱 효과’

불안정한 경제 속에서 디저트는 일종의 ‘위로의 화폐’가 되었다. 9/11 이후 립스틱 판매가 증가했던 현상처럼, 작고 달콤한 사치는 불확실한 시대에 도파민을 공급한다. 먹을 수 있는 디저트든, 회화나 설치 속 가상의 디저트든, 그 달콤함은 현재를 버티게 하는 심리적 장치이자, 덧없음의 은유다.

결론-달콤함 너머의 미묘한 긴장

오늘날의 디저트 회화와 조형물은 표면의 유혹과 내면의 비판 사이에서 미묘한 균형을 이룬다. 그것들은 순간적인 쾌락을 제공하면서도, 쇠퇴와 불안, 사회적 구조에 대한 성찰을 촉발한다. 이 사소한 사치는 단순한 마무리가 아니라, 아름다움·편안함·영속성에 대한 위태로운 추구를 압축적으로 담아낸 현대 미술의 은유적 언어다.