[아트코리아방송 = 김한정 기자] 남궁환 작가는 “태곳적 빅뱅의 빛을 기억할 수 있을까?” 과학의 언어가 아닌, 예술의 언어로 출발한다.

서울과 파리, 두 도시의 문화와 감성을 가로지르며 자신만의 조형언어를 다져온 남궁환 작가는 이번 개인전 'Entoptima : 별의 기억'을 통해 다시 한 번 “기억”이라는 추상적 개념을 구체적인 조형 세계로 끌어올린다. 장소는 종로구의 아트파크(ARTPARK), 전시는 2025년 7월 23일부터 9월 14일까지 열린다. 국내에서는 무려 13년 만의 개인전이다.

존재의 기억을 빚는 자, 남궁환-남궁환은 서울대학교 서양화과(2000년)를 졸업한 후, 파리국립고등미술학교(2003년)에서 조형예술을 전공한 중견 작가다. 그는 오래된 토기와 고대 유물에서 생명과 계절의 리듬을 추출하며, “존재의 기억”이라는 테마를 천착해왔다.

그가 1998년 선사시대의 빗살무늬 토기에서 발견한 ‘가장 오래된 봄’은 단순한 계절적 상징이 아닌, 생명성의 은유였다. 봄은 곧 곡식과 씨앗, 그리고 존재의 기원을 상징한다. 이번 전시에서 그는 그 생명성과 더불어, 우주의 시원으로까지 질문을 확장한다.

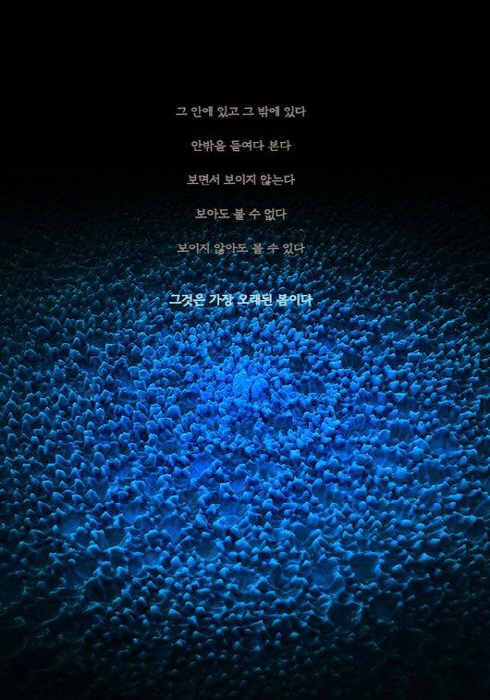

전시 제목 'Entoptima'는 ‘Entoptic’(내부시각, 마음의 빛)과 ‘Optima’(최적의 상태)의 합성어다. 남궁환은 이를 ‘내면에 각인된 기억의 빛’을 외부 세계로 전사해내는 창작의 구조로 설명한다.

그는 말한다. “Entoptic은 아주 오래된 빛, 우리 존재의 내부에 새겨진 원형적 빛이다. 우리는 그 빛을 기억한다. 그림을 그린다는 것은 그 각인된 빛을 바깥으로 꺼내는 전사의 과정이며, 그것을 가장 적절히 드러내는 상태가 바로 Optima이다.”

이처럼 그는 그림을 단순한 시각적 표현이 아닌, 내면의 ‘기억 추출 장치’로 인식한다. 단순한 회화적 구성 이상으로, 인간 존재의 기억 구조를 호출해내는 도구이자, 우주와 생명의 인식 방식이다.

‘별의 기억’으로 이어진 작업 세계-전시에는 2020년부터 진행해온 신작 세라믹 설치 시리즈인 'Cosmic Bone : 우주뼈'와 함께, 단편 영화 'Mémoire des Étoiles'(별의 기억)가 함께 소개된다. 이 영화는 2024년 몬트리올 국제예술영화제 단편 경쟁부문에 선정되어 상영되기도 했다.

특히 이번 전시에서는 작가의 모든 철학적 메시지를 상징하는 ‘먹작업’도 함께 선보이며, 작가의 사유가 평면과 입체, 영상의 매체를 가로지르며 어떻게 하나의 세계관으로 연결되는지를 보여준다.

그는 빛과 별, 뼈, 마음, 기억이라는 키워드를 중심으로 우리의 존재가 지닌 근원적 흔적을 호출해낸다. 무심히 떠 있는 별도, 굳어버린 토기의 표면도 결국은 우리의 ‘기억’과 긴밀히 연결되어 있다는 것이다.

남궁환 작가는 그림을 언어나 글 이전의 원초적 표현으로 본다. 그는 무생물조차 생명체와 상호작용하며 존재한다고 믿는다. 세라믹이나 먹이라는 매체를 택한 이유도 그와 무관하지 않다.

"우리가 바다 생물이었던 기억, 나무였던 기억, 땅이었던 기억, 물과 바람이었던 기억, 지구였던 기억, 그리고 태초의 빛의 기억…" 작가는 이 긴 여정의 흔적을 하나의 화면, 하나의 조각에 응축시킨다.

그림은 결국 그 기억을 꺼내는 장치이고, 예술은 삶을 인식하는 방식이며, 존재를 구성하는 언어다.

남궁환의 이번 전시는 단지 시각적 ‘전시’가 아닌, ‘기억’과 ‘존재’에 대한 성찰로서 미술이 어떻게 철학이 될 수 있는지를 보여주는 보기 드문 기획이다.

그의 작업은 질문을 던진다. 우리는 어디서 왔는가? 그리고 무엇을 기억하고 있는가?

그 해답은 어쩌면, 태초부터 빛나던 ‘별’이 알고 있을지도 모른다.