[아트코리아방송 = 김한정 기자] 런던 내셔널 포트레이트 갤러리에서 열린 'Jenny Saville: The Anatomy of Painting'는 영국 현대미술의 기념비적 작가 제니 새빌(Jenny Saville, b.1970)의 30년 화업을 총망라한 첫 대규모 회고전이다. YBA(Young British Artists)의 한 축으로서 시작한 그녀의 여정은 지금 이 순간에도 인체에 대한 근본적인 질문을 던지며 이어지고 있다.

이번 전시는 초기의 거대한 누드 회화부터 최근 디지털 미디어 감성을 반영한 초상화까지, 여성 신체를 중심으로 구성된 회화 언어의 진화를 연대기적으로 조망한다. 전시 제목인 ‘회화의 해부학’은 단순히 인체를 그리는 기법을 넘어, 여성 신체에 가해진 역사적 시선과 시각 권력을 해부하고자 하는 새빌의 근본 태도를 반영한다.

누드를 탈환하다: 남성의 시선에서 벗어난 여성-제니 새빌의 회화는 단순한 누드가 아니다. 그녀는 "여성들이 스스로를 바라보는 방식으로 여성을 그린다"고 밝힌 바 있다. 그녀가 묘사하는 신체는 이상화되지 않으며, 체온, 피부결, 땀의 흔적까지 화면 위에 생생하게 살아 있다.

이러한 접근은 그녀의 대표작 'Propped,(1992)'에서 극명하게 드러난다. 글래스고 미술학교 졸업작품이자, 2018년 소더비 경매에서 약 1,240만 달러에 낙찰된 이 작품은, 거울 앞에 둠으로써 관람자가 뒤집힌 문장을 읽을 수 있게 연출되었다. 이는 프랑스 페미니스트 철학자 뤼스 이리가라이(Luce Irigaray)의 문장을 차용한 것으로, 여성 주체로서의 발화를 시도한 새빌의 선언문이기도 했다.

정체성과 실존: 초상화 너머의 육체성-새빌의 그림에는 자화상적 요소가 다수 등장하지만, 그녀는 "전통적 초상화를 그리고 싶지 않았다"고 말한다. 그녀가 포착하려는 것은 인물의 외양보다 신체에 깃든 경험과 존재의 실감이다. 작품 〈Trace〉(1993–94)에서는 한 여성의 등을 촘촘히 덧칠하며, 속옷 자국이 고스란히 남은 채 존재의 잔상을 화폭에 남긴다.

특히 〈Juncture〉(1994), 〈Mirror〉(2011–12) 등의 작품은 해부학적 묘사와 회화적 유동성의 균형 속에서, 육체가 단순한 ‘형태’가 아닌 감각적 실존임을 선언한다. 그녀는 뉴욕의 성형외과에서 직접 수술을 관찰하며 얻은 경험을 통해 〈Rubens’ Flap〉(1998–99)을 제작했는데, 루벤스의 회화적 풍만미와 현대 의료 현실이 충돌하는 이 작품은, 예술과 의학, 고전과 현대 사이를 유영하는 복합적 감수성을 드러낸다.

회화의 르네상스를 꿈꾸다-새빌은 레오나르도 다 빈치, 미켈란젤로, 루벤스와 같은 르네상스 대가들의 드로잉을 분석하며, 인간 신체의 구조와 움직임에 대한 깊은 통찰을 쌓아왔다. 특히 최근 작품들에서는 르네상스적 해부학에 기반한 조형 언어가 그녀만의 추상적 붓질과 결합되어, 회화와 조각의 경계를 허무는 유기적 형상을 만들어낸다.

그녀는 "존재하지 않는 신체라도, 회화적으로 신뢰할 수 있는 조형성을 구축하고 싶다"고 밝힌 바 있으며, 〈One out of Two (Symposium)〉(2016)과 같은 작품에서 그 조형적 실험이 절정을 이룬다.

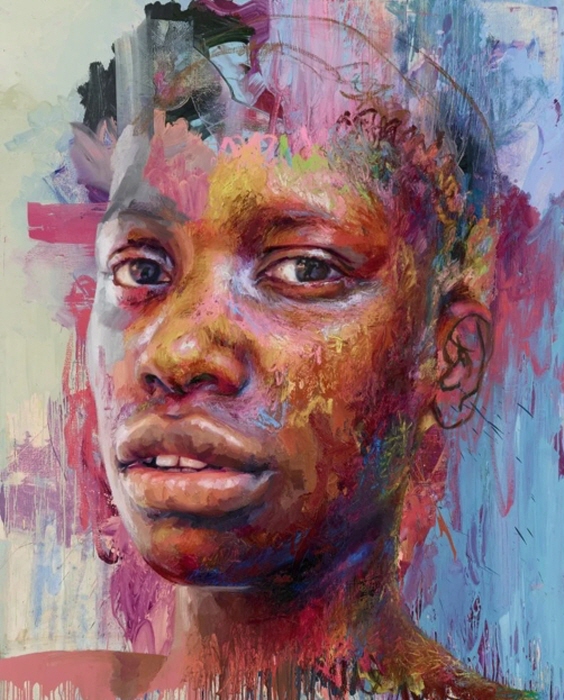

디지털 시대의 감각, 그리고 모성의 재현-최근 새빌의 작품에서는 디지털 미디어와 필터 감성이 혼합된 강렬한 색감과 레이어링이 두드러진다. 2019년 모스크바 여행을 계기로 시작된 새로운 작업들은 전통적 미의 상징인 젊은 여성 모델을 그리되, 디지털 이미지의 왜곡과 정체성 파편화를 함께 제시하며 현대인의 초상을 재해석한다.

작품 속 피사체 차사(Chasah)의 눈동자에는 작가의 실루엣이 겹쳐져 있으며, 이는 일종의 ‘회화 속 숨은 자화상’이자, 새빌이 일관되게 자신의 존재를 투영해 온 방식을 암시한다.

또한 모성과 신체에 대한 생생한 묘사는 <알레포>와 같은 작품에서 절정에 달한다. 미켈란젤로의 피에타를 연상시키는 이 작품은, 시리아 내전의 고통을 모성의 언어로 포착하며 전쟁의 파편이 개인 신체에 미치는 현실을 드러낸다.

결론: 몸을 되찾는 회화, 그리고 회화를 되찾는 여성-제니 새빌의 작업은 육체에 대한 지극히 회화적인 경의이자, 수 세기 남성 시선의 대상이었던 여성을 주체로 되돌려 놓으려는 전복의 기록이다. 그녀의 그림은 이상화된 누드가 아닌, 현실과 시간, 기억, 모성, 고통, 감각이 응축된 인간의 본질로서의 몸을 회화의 중심으로 복귀시켰다.

“회화가 다시 신체를 말할 수 있을까?”라는 물음 앞에서, 제니 새빌은 오히려 묻는다. “신체가 다시 회화를 말할 수 있을까?”라고.

이번 회고전은 그 해답에 가까운 하나의 선언문이자, 살아 있는 해부학 교본이며, 동시대 회화가 여전히 살아 있다는 증거이기도 하다.