초현실과 균열, 감각하는 철학의 귀환

안현정 (미술평론가 · 성균관대학교 박물관 학예실장 · 예술철학박사)

“지금 이 시대를 살아간다는 것은 어떤 형태로든 균열과 공존하는 일이며, 내 회화는 그 균열을 끌어안고 생각하는 방식이다.” - 최하나 작가노트 중에서

"나는 기억의 껍질 위에 존재한다." 작가가 반복하는 이 말은 시가 아니라 존재론이다. 최하나의 회화는 회화적 감각과 철학적 사유가 맞닿는 교차점에서 작동한다. 철학적 질문이 회화적 감성으로 변주되는 순간, 회화는 단순한 재현을 넘어서 사유의 도구가 된다. 2003년생. 아직 대학도 졸업하지 않은 최하나는 이미 도쿄 아트페어와 KIAF 등 국제 무대에서 주목을 받고 있으며, 스스로를 "철학을 사랑하는 사람", "내면을 사유하는 회화자"라고 명명한다. 최하나는 단지 유망한 청년 작가가 아니다.

오늘날 동시대 한국미술에서 보기 드문 존재론적 밀도와 철학적 감각을 병치할 줄 아는 작가이며, "깨어 있는 이미지의 감각자이자 철학자"로 기능한다. 최하나의 회화는 단순한 초현실적 표현에 그치지 않는다. 그것은 현실과 무의식, 감정과 기억, 자아와 타자 사이의 갈등과 균열을 시각화하는 한편, 이 균열에서 도리어 아름다움의 가능성을 회복한다. 회화가 단순한 재현의 도구가 아니라, 우리가 현실을 어떻게 감각하고 성찰할 수 있을지를 묻는 하나의 방법이라는 것이다.

철학하는 이미지: 존재론적 사유와 회화의 언어

프랑스 철학자 퀜텡 메야수(Quentin Meillassoux, 1967~)는 대표작 『유한성 이후(Après la finitude)』에서 "신도 이성도 없는 절대적 우연성의 세계"를 말한다. 그는 인간의 인식이 세계를 구성한다는 상관주의를 해체하며, 모든 존재는 궁극적으로 비결정적이라고 본다. 이 철학은 최하나의 대표작 <Coup d'état>에 깊게 투영된다. 무너진 원형 구조, 붕괴된 질서, 손을 맞잡은 인물들. 이 장면은 단순한 정치적 전복이 아니라, 존재의 내면에서 일어난 쿠데타이다.

질서였던 모든 것은 해체되고, 타자와의 연결만이 남는다. 메야수가 말한 "결정 불가능한 세계" 속에서 최하나는 내면의 모순과 비극을 가시화한다. 이와 연결되는 <Blindman's Bluff>는 맹목적 판단과 집단적 무지를 풍자적으로 그려내며 현대 사회의 왜곡된 윤리를 시각화한다. 이 감각은 독일 신표현주의가 남긴 강렬한 조형언어와 정서적 파괴성과 겹친다. 특히 게오르그 바젤리츠(Georg Baselitz, 1938~)는 해체된 인체 형상과 역방향 구도 등을 통해 존재의 불안과 심리적 균열을 강렬하게 드러낸 대표적 신표현주의 작가로 평가받는다.

최하나 역시 바젤리츠처럼 해체와 전복의 언어를 기반으로 하지만, 파괴 이후의 감정 윤리와 감각적 재구성에 집중한다. 작가의 회화는 단지 분열의 미학에 머무르지 않고, 그 균열을 감싸는 사유의 여백과 감정의 연대를 남긴다. 이는 철학의 회화화가 아니라, 회화의 철학화를 실현하는 진보된 시각적 실험이다. 다니엘라 발레가-노이(Daniela Vallega-Neu, 1966~)는 하이데거와 데리다의 사유를 매개로 존재의 해체적 감각을 사유한다. 이와 관련해 작가는 감각, 기억, 무의식의 층위를 통해 주체가 형성된다고 보며, 언어 이전의 존재에 대해 묻는다.

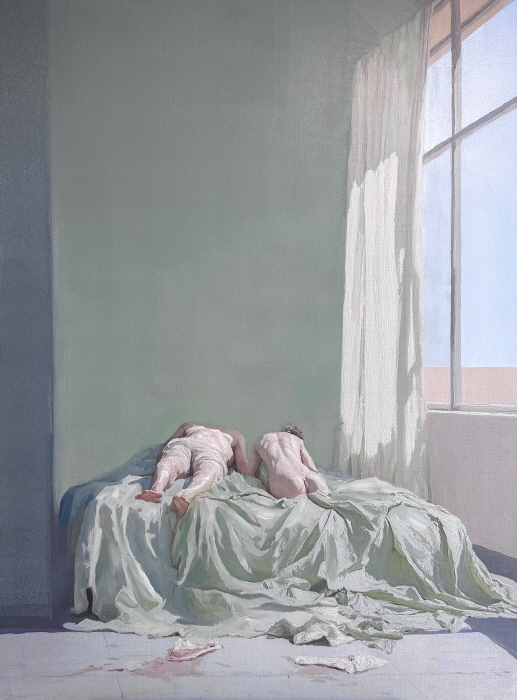

<After Consciousness>에서는 최하나는 발레가-노이의 사유와 깊은 공명을 이룬다. 자아가 벗겨진 껍질처럼, 존재는 고통이 아니라 무게의 흔적으로만 남는다. 인물들은 고정된 주체가 아니라, 사라지고 재구성되는 감각의 지층이다. <Remnant>는 이러한 존재의 껍질성과 퇴적된 감정을 응축한 대표작으로, 마른 형상이 오히려 존재의 본질을 더 깊이 드러낸다. 이 회화의 물성과 구성은 일종의 시각적 신화로 기능하며, 존재의 파편을 감각적 이미지로 재구성하는 서사성을 부여한다.

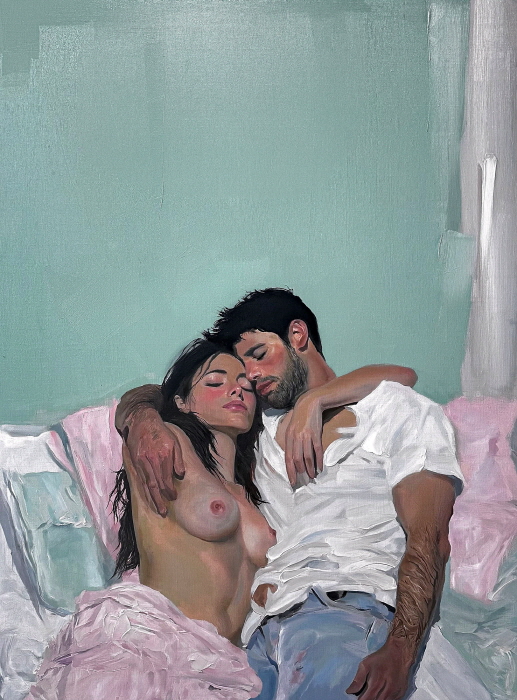

<Hopeless Romantic> 연작은 이상과 현실, 욕망과 허무 사이의 정서적 간극을 날카롭고도 애틋하게 담아낸다. 이 시리즈는 단순히 낭만의 재해석이 아니라, 감정의 해체와 재구성을 통한 새로운 미학적 언어의 구현이다. 또한 <Philosophizing>은 회화 그 자체가 철학이 될 수 있다는 선언처럼, 화면 위에서 감정과 사유의 균형을 보여준다.

한국적 감각의 조형적 실험: 여백, 파열, 윤리

독일 신표현주의(Neue Wilde)는 감정, 신화, 정치적 정서를 강렬한 이미지로 표현했다. 하지만 그 격정은 때로 파괴에 머무르고, 언어를 잃은 감정은 난폭함으로 귀결되기도 했다. 이러한 맥락에서 바젤리츠 이후 독일 및 유럽 화단에서 유사한 언어를 사용한 작가로는 조나단 메세(Jonathan Meese, 1970~), 앤젤리카 마크스(Angelika Markul , 1972~), 앤서니 미칼레프(Anthony Micallef, 1975~) 등이 있다.

메세는 사회적 금기를 깨뜨리는 유희적 전복성과 신화의 모티프를 결합하며, 마크스는 시간성과 기억의 감각적 풍경을 섬세하게 구성한다. 미칼레프는 인간 감정의 비극성과 폭력성을 날카롭게 탐구하며 현대 회화의 새로운 감각을 제시한다. 최하나는 이들과의 계보적 연속성을 보이면서도, 이는 의도된 모방이나 이론적 귀속이라기보다 타고난 감각의 귀결에 가깝다.

작가는 감정의 윤리성과 동양적 여백미를 가미하여 보다 섬세하고 내면적인 감각의 회화를 완성한다. 작가의 회화는 서구 회화의 표현주의와 한국미의 레이어적 감각이 조응하는 드문 경우이다. 붓질의 여백, 감정의 중첩, 비워진 중심-이것은 단지 기법이 아니라 존재에 대한 동양적 태도다. 이는 한국화 전통, 특히 수묵화의 여운과 기억적 구성에서 영향을 받은 조형언어다. 윤리적 여백, 감정의 수습, 절제된 파격은 최하나 회화를 독자적인 언어로 만든다. 특히 작가는 동서양 미감의 중첩을 하나의 시각적 공간으로 융합함으로써, 조형적 실험 너머의 감각적 철학을 구축한다.

한국적인 여백 위에 서구 철학의 무게를 얹고, 물성 위에 서사의 신화를 직조한다. 최하나는 회화적으로도 매우 정교하다. 레이어링의 반복, 터치의 밀도, 색채의 층위는 감정의 무게를 구성한다. 이러한 형식적 성과는 감각적 시성과 철학적 지성의 정합을 이룬다. 특히 <Posthuman Venus>에서는 이상화된 미의 신화를 해체하고, 기계적 신체와 감정 없는 응시를 통해 비너스 이후의 존재를 상상한다. 또한 <Eyeless Witnesses>에서는 권력 속 비가시성과 윤리적 부재, <Afterimage>에서는 기억 속 잔영이 남긴 자아의 흔적을 시각화한다. <Valhalla>에서는 신화와 영혼의 종말 이후, 파편화된 인간적 명예에 대한 동시대적 우화를 구현한다.

<Philosophizing>은 회화 자체가 철학적 사유의 연장선이 될 수 있음을 선언하듯, 언어와 붓질 사이의 거리를 줄인다. 이와 함께 <Blindman's Bluff>는 무비판적 시선과 집단적 판단 오류를 풍자하며, <Remnant>는 감정의 흔적이 어떻게 존재를 형성하는지를 섬세하게 드러낸다.

미래의 시점에서 도달한 회화: 최하나라는 가능성

최하나는 존재론적 감수성과 윤리적 초현실, 그리고 감각적 기술을 병치할 줄 아는 유일한 작가이다. 한국화의 여백성과 철학적 미감을 동시대의 언어로 전환하고, 서구 철학의 가장 첨단적인 감각적 사유들과 자연스럽게 교직한다. 이는 "회화로 철학을 쓰고, 철학으로 감정을 말하는 작가"라는 자전적 표현에서 드러난다. 작가의 작업은 감각이자 사유이며, 감정이자 질문이기 때문이다. 그 질문은 스스로를 넘어 세계와 사회, 타자와 존재 전체를 향해 있다. 최하나는 지금, 한국 청년회화가 어디로 나아갈 수 있는지를 보여주는 가장 정교한 모범이다.

아직 작품 세계는 해석 가능한 층위가 많고, 그 본질은 여전히 베일에 가려져 있다. 하지만 그 미완의 여백과 해석의 다층성은 오히려 동시대 회화가 지닌 확장성의 가능성을 입증한다. 앞으로 작가가 국제 아트 시스템 속에서 체계적이면서도 윤리적인 자기 언어를 지속적으로 정련해 간다면, 그 존재는 단순한 유망 작가를 넘어 시대를 대변하는 목소리로 확장될 것이다.