현실의 책 위에 돌에서 달항아리까지-'고영훈'

고영훈의 작품에 돌이 중요한 소재로 등장하기 시작한 것은 1974년경이다. 작가는 당시의 군사문화를 상징하는 현실적인 군화나 자연적인 것을 상징하는 대표적인 오브제로 돌이 등장했다.

그 돌은 극사실 기법으로 캔버스 위에 정밀하게 표현되었고 그 재현의 형식은 고영훈이 가지고 있는 극사실화법으로고영훈을 세상에 유명하게 만들었다.

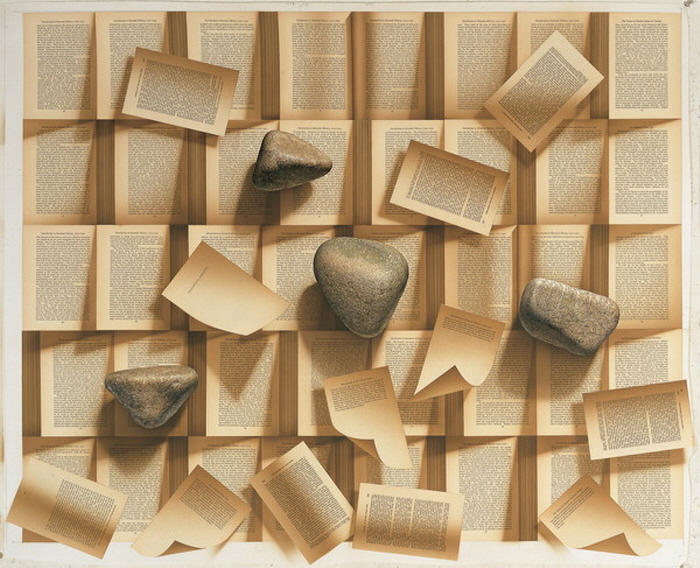

하나의 회화적 오브제로 간주하였던 그의 돌들은 1980년대부터는 정교하게 배치된 책 위에 놓여 극명하게 노출됨으로써 현실과 이상이라는 일치될 수 없는 공유의 공간 속에 자리매김 했다.

'이것은 돌이다'라는 명제로 시작된 이 고영훈의 선언적인 발언은 다분히 70년대적인 논리와 개념에 의한 해석적 사고에서 출발한 것으로 그 묘사력에 모두가 감탄했다.

프랑스 파리 퐁피두 센터 앞 갤러리 알랭 브롱델까지 유명했다. 그가 평면 위에 책을 치밀하게 붙여놓고 마치 그린 것처럼 제시했을 때 그것은 하나의 눈속임이었다.

도심의 주변에서 주워온 돌들을 똑같이 그려 마치 진짜 돌처럼 착각하게 하는 행위는 사람들로 하여금 어느 것이 진짜이고 어느 것이 가짜인가를 알아보라는 완벽한 시각적 눈속임이었다.

그리하여 돌과 종이 하나하나에 음영을 준다고 했을 때, 고영훈의 미술 논법과 이데올로기는 철저히 눈이 일으키는 착시의 현상을 담보로 하고 있다.

그는 누구보다 미술이라는 개념과 화가의 직능에 충실한 작가였다.

고영훈의 이러한 작업은 많은 평론가에 의해 곧 일류전이란 개념으로 긍정적으로 평가되어 고영훈이란 작가를 화단에 알리는 계기가 되었다.

20대에 박서보 같은 교수와 같이 전시에 참여하기도 했다. 돌과 책이란 전혀 이질적인 사물들을 결합시킴으로 시각적인 충격을 주었던 작가는 꽃에서 백자,즉 달항아리로 새로운 주제를 잡았다.

그는 기존의 하이퍼 리얼리즘의 기법에서 연속적인 화면 구성의 방법으로는 초현실주의자들이 백자를 묘사해냈다.

데페이즈망 기법과 하이퍼 리얼리즘은 고영훈이 가지고 있는 평면 회화의 가장 강력한 기술이자 무기이었다.

<도자기>을 그리면서 그는 더 이상 돌을 그리지 않았지만, 더 이상 돌을 그리지 않겠다는 것은 사실적인 하이퍼의 기법의 포기가 아니라 오브제의 관심을 다른 곳으로 옮겨 간것이다.

그는 돌과 꽃과 도자기가 크게 다르지 않으며, 그것이 단순히 오브제의 전이로 생각했다.

돌을 극사실적으로 묘사하는 행위는 그것이 마치 진짜 돌처럼 보이게 하는 강력한 일루젼(illusion)의 대상이라는 점에 그가 집중했기 때문이다.

그는 꽃을 그리기 위해 꽃을 냉장고에 놓아두고 그리며, 호박꽃을 그리기 위해 호박을 기르고 그 식물들 안에서 삶의 다양한 흔적을 발견한것처럼 그가 이전에 돌을 그리기 전에 돌과 대화를 나누듯이, 그는 국보급 도자기를 화실에 놓아두고 한없이 백자가 만들어지기까지의 도공의 심미안과 그들의 철학을 철저하게 교감하고 있다.

그는 자신의 그림이 단순한 복제와 재현 이상의 의미와 가치를 갖기 힘든 기술로서의 사진과 회화의 가능성을 평면에 실현하고 있음을 보여준것이다.

그러므로 화면 위의 백자 도자기와 문양 들은 결코 그에게 가상의 허구나 환영 이미지가 아니라 하나의 살아있는 존재의 또 다른 언어적 의미를 지닌다.

그의 그림이 이전보다 다른 형식을 보이는 부분은 배경처리이다. 그는 심중호나 몽중호 , 즉 마음속에 달항아리나 꿈속에 달 항아리나 무중력의 공간에 떠 있는 달이다.

비록 그 도자기들은 너무 리얼하여 그것이 하나의 가상의 이미지나 일류전이 아니라 실재라는 착각에 빠질 정도로 대상에 정직하지만 그것은 이미지이고 일류전이다.

근작에서 발견되는 가장 혁신적인 변화의 특징은 그가 달항아리 오브제에서 연속적으로 이루어지는 연속된 이미지이다. 그는 이 새로운 오브제를 선택하면서 “돌과 도자기는 제게 이상향이자 우주”라고 정의했다.

그가 처음에는 그다지 눈길 주지 않았던 전통 도자기 속에서 어떤 미적 가치와 고고함의 상징과 의미를 발견한 것이다. 마치 김환기나 도상봉,야나기 무네요시가 보았던 한국미의 정수를 보았던 것이 아닐까 생각된다.

이러한 변화는 모방의 미술이란 차원에서 바로 정신적인 눈속임의 미술로 이행을 의미한다. 근본적으로 3차원적인 물체나 공간을 2차원의 평면에 그리기 위해 시각적 환영인 주 무기인 눈속임의 기술로 책이나 돌을 중심적인 오브제로 사용했던 것과는 상이하다. 특히 최근 작품에서 발견되는 백자 , 달항아리의 시각적 표현이나 연속적인 표현은 모두 숨결을 지닌 생명들이다. 그들은 그들 나름대로의 생명을 작가는 되살리는 것이다.

백자나 달항아리들은 이미 그것만으로 예술적 가치를 가진 것들로 영혼들이다.

그가 선택한 오브제들이 생명과 영혼의 숨결은 물론 분명하게 우리의 전통적인 미적 가치를 가지고 있음에 주목해 볼 필요가 있다.그의 이러한 선택은 우리에게 더 이상 고영훈의 회화에서 위치 전이의 충격과 새로움은 만나기 어려울 것을 예견 해주고 있다.

어쩌면 고영훈은 시각적이고 심리적인 충격이 아니라, 그의 그림을 보는 사람들의 마음속에 영혼과 생명의 메시지를 새겨 놓음으로 보는것의 세계를 해방시키는 철저한 안내자 역할을 한다. 그것이 고영훈 달 항아리 회화의 일류전이자 숨겨진 힘이자 생명력이다. 이렇게 벽에 글을 써서 두었다.

“점, 너머에 달에는 마음만 있다.”

2023년 4월3일

“달에는 달이 없다-마음만 있다.”

2023년 4월3일

고영훈