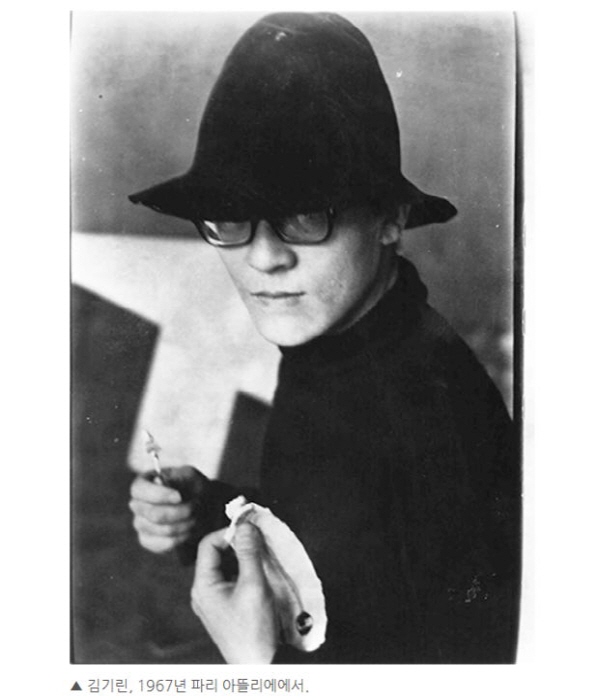

파리 화단의 단색화-김기린(金麒麟, 1936–2021)

김종근 미술평론가

예술가로 태어난다는 것은 많은 운명의 장난 같은 질서를 지니고 있다. 특히 외국 유학을 간 사람들의 경우 그러한 운명적인 패턴은 빈번하게 발생하게 된다.

아마도 한국 단색화의 또 다른 선구자로 알려진 재불 화가 김기린 화백의 경우가 그러하다.

그는 그림을 그리러 파리에 간 것이 아니었는데 화가로 변신하여 파리 화단의 단색화가로 탄생 되었기 때문이다. 한국 단색조 회화를 시작하게 촉발한 것으로 평가받는 재불 작가 김기린은 원래 조용한 화가였다.

파리 체류 시절 가끔 뵈었던 작가보다 오히려 나는 사모님을 자주 뵈었다. 파리 한국문화원에서 일하고 있었기 때문에 언제나 친근한 모습으로 전시를 보거나 책을 보러 갈 때 뵐 수 있었다.

김기린은 일제 강점기 중에 함경남도 고원에서 태어나 한국전쟁이 일어나기 직전 그는 서울로 내려왔다.

한국외국어대학교 불어불문학과를 졸업한 김기린은 1961년 생텍쥐페리(Antoine de Saint-Exupéry)에 관한 연구를 위해서 프랑스로 건너갔다.

프랑스에서 보낸 이십 대 그는 시인 랭보(Arthur Rimbaud)나 말라르메(Stéphane Mallarmé)의 시를 읽고 시 창작과 집필에 열중했다. 언어의 문제로 한계를 고민하면서 미술사 강의를 들으며 김기린은 30대 초반 그는 점점 그림 공부를 시작했고 자연스럽게 미술 창작활동이 펼쳐졌다.

도착한 지 4년 후, 1965년 디종에서 첫 개인전을 열었고, 파리 국립고등미술학교(École Nationale Supérieure des Beaux-arts)에서 (1965–68)를 받고 로저 샤스텔 (Roger Chastel) 교수 아래서 미술 지도 파리 국립고등장식미술학교에서 학위(1971)를 받았다.

이후 한국의 단색화가들이 활발한 활동을 펼치기 전인 1972년, 파리에서 열린 개인전이 주목을 받게 되면서 국내 언론을 통해서도 이름이 알려지게 된다.

그는 가장 한국적이었다. 생전 그는 “문창호지로 스며드는 아침 햇살, 달빛 밝은 밤, 어슴푸레 투명한 어둠이 눈에 선하다고 했다. 작가는 한국의 덧문 위에 붙은 창호지에는 ‘색’이 없으며, 그 대신 어둠과 밝음이라는 빛의 근원이 존재할 뿐”이라고 말한 바 있다.

작가에게 문창호지를 통한 경험이 곧 작업으로 이어진 것이다.

시인이 되고 싶었던 로맨티시스트 김기린은 말로 낭만이 가득한 내면의 세계와 파리에서 경험한 풍부한 문화적 감성을 캔버스 위에 시처럼 그러나 텍스트가 아닌 색채와 물감으로 양감을 표시했다.

60년대 말부터 서정적인 추상 회화를 시작으로 검은색과 흰색을 사용하여 평면성을 추구하는 평면작업이 바로 그것이다. 1970년대 초반에는 블랙 위주의 단색화 작업만을 소개하는 파리에서의 개인전이 한국에서도 화제가 되면서 작가는 한국의 단색조 회화 운동에 적지 않은 영향을 끼치며, 단색화 부류의 모노크롬 작업을 발표했다. 한국의 화가들과는 그 점에서 방향과 사고도 사유도 달랐다.

어쩌면 그는 단색화 작가 중에 유일하게 전통적인 회화 재료인 “캔버스에 유채”를 화폭에 쓰면서 색과 빛의 관계를 치열하게 표출했다.

그는 시인에서 루브르 박물관 등에서 명화들을 전문적으로 복원하는 미술품 전문 복원가로도 알려져 있었고 그것이 생계를 꾸리는 동시에 자신만의 회화 세계를 구축할 수 있었다.

"김기린의 작업 언저리에는 늘 시와 음악이 있었다" "사진으로는 전해지지 않는 촉감, 관람객이 능동적으로 뜯어봐야 하는 작품"“나의 최종 목적은 언제나 시(詩)였다.

평론가 사이먼 몰리(Simon Morley)는 김기린의 회화를 텍스트 없이 색으로 써진 그림을 시로 해석하는 평가를 보여주는 이유이기도 하다.

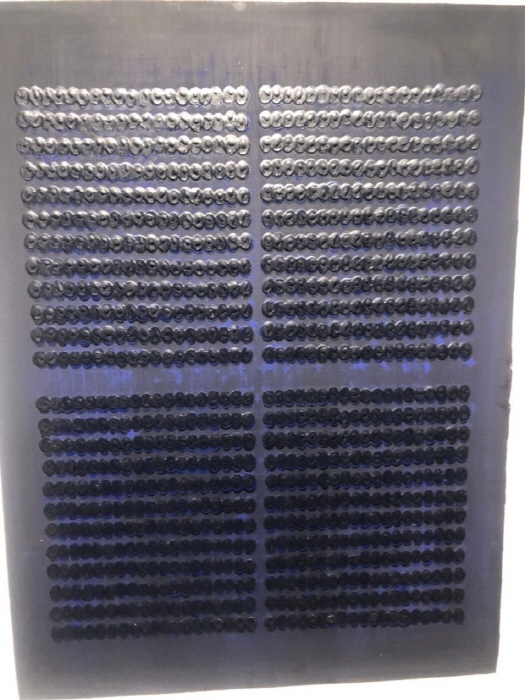

그는 회화를 화면 위에 그려진 시라는 새로운 시각으로 접근하면서 단색조 그 화면 너머의 세계의 독창성에 주목했던 것이다. 본격적인 단색 회화 언어가 만들어지기 시작한 1970년대의 〈보이는 것과 보이지 않는 것〉 연작부터, 1980년대부터 2021년 유명을 달리할 때까지 계속했던 〈안과 밖〉 연작 중 대표적인 캔버스에 유화 작업이었다.

다시 돌아갈 수 없는 조국과 고향, 그 그리움의 시간 동안 김기린은 점을 찍는 순간이 자신을 뛰어넘는 제일 층만 된 시간이라고 했다.

이렇게 김기린이 겹겹이 쌓아 놓은 색들의 화면은 표면적인 세계를 초월해 울림과 전율이 되어“무언의 영역”이 되었고 그것이 「무언의 메시지 (Undeclared Messages)」이었다.

그의 모든 작품과 회화는 보는 이에게 시처럼, 음악이기도 했다. 항상 시적인 이미지를 추구한 그는 정신은 한국적이고, “내 작품은 항상 나의 정신을 반영한다. 시인은 가장 정확한 단어들만을 사용해 본질을 구현해야 한다는 의식을 그림의 매체에도 동일하게 적용해오고 있다.” 김기린 (2018)

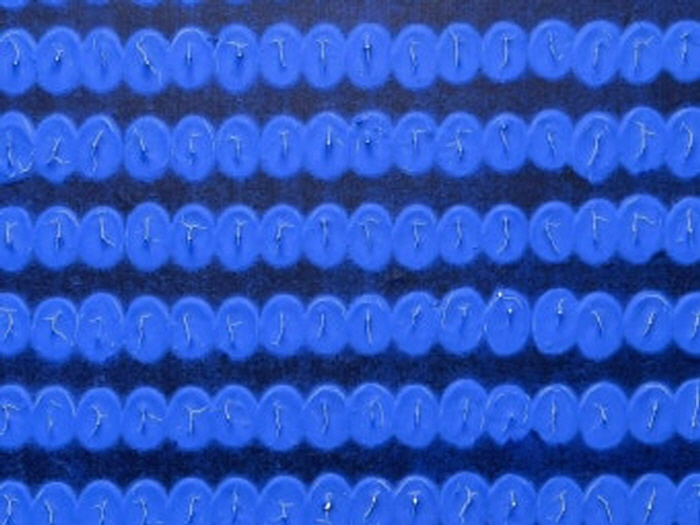

그의 작업에 모든 시작은 종종 가로와 세로의 선으로 그리드를 형성하면서 출발한다.

그래서 엄청나게 많은 작은 단위의 기하학적 형태의 네모꼴 속에 비슷한 크기의 색점들을 일정하게 찍고, 그 위에 다시 수십 번씩 색을 반복해 칠하고 쌓아 올린 후 작품이 완성된다.

한 점 한 점 쌓여 생성된 수십 겹의 붓 자국의 흐름을 따라 작가가 왼쪽에서 오른쪽으로 작업해 간 흔적을 만나게 되는 것이다. 무엇보다 김기린의 1970년대 대표작인 ‘흑단색화’ 〈보이는 것과 보이지 않는 것〉을 시작으로 30년이 지난 2000년대까지 지속된 〈안과 밖〉 연작인 빛의 진동으로 전시 공간을 채운다.

작가는 모든 점이 이어지고 쌓이면 무한의 시공간 속으로 들어간다고 생각했다. 화폭에 점을 찍는 순간만큼은 자신의 몸은 시공간에 제약을 받는 파리에서 동양의 정신을 간직한 채 이방인으로 사는 한국인에 불과하지만, 초월의 경지에 닿은 듯 그의 영혼만큼은 가장 충만한 순간으로 행복해했다.

스스로 “작가는 순수한 색의 유화 물감을 겹겹이 쌓아가는 회화를 지속하는 이유는 스스로가 반듯이 서기 위해 그림을 하는 거지, 그 외에는 아무것도 아니다 ”이 발언이 그의 그림에 모든 것을 상징하고 있다.