수학의 원리를 응용한 천재적인 회화언어를 창출

알파와 오메가의 공간여행

수학의 원리를 응용한 천재적인 회화언어를 창출

박명인(미술평론가·한국미학지음회 회장)

많은 예술가들이 본능적으로 내면의 미적 요소를 표현하려고 할 때 그 예술활동은 사상성의 확실성과 불확실성의 차이는 있겠으나 그래도 무엇인가 생각을 표현하려는 자체가 창작활동임에 틀림없다. 이집트의 거대한 피라미드라든지 비잔틴의 모자이크화, 성서 내용을 시각화한 르네상스 시대의 벽화 등 모든 예술영역이 예술가의 깊은 내면의 미감이 동원되어 탄생한 사상적 정립이었다. 그러나 끊임없이 새로운 무엇인가가 인간의 내면의 힘에 의해 탄생되고 있지만 역시 한계가 있는 것이고, 그럼에도 불구하고 많은 예술가들은 무엇인가 새로운 것을 도출하기 위해 이상주의적인 사유도, 주관주의적인 사유도, 심지어는 반항주의적인 사유도 표출하고 있다. 바로 사상(思想)이란 사유를 통하여 생겨나는 논리적 정합성을 가진 판단체계이기 때문에 여기에는 조화의 미(造化美)가 반드시 형성된다.

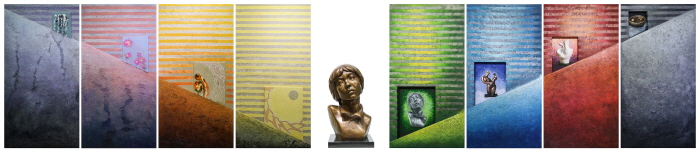

이진자의 예술성에는 이러한 조화의 미가 표현되고 있다. 작품《변곡점 그리고 알파》를 분석해 보면, 삶의 미, 미술의 미, 사유의 미, 형상의 미, 균형의 미를 변곡점에 최초의 작품인 두상을 세워 놓고 이 두상을 중심으로 인생의 시작점과 미술의 시작점으로 출발하여 현재의 자신을 돌아보고, 미래를 기획하는 총체적인 예술성을 단 한 작품에 표출하고 있어서 내면의 사유가 얼마나 광의적인가를 가름하게 한다.

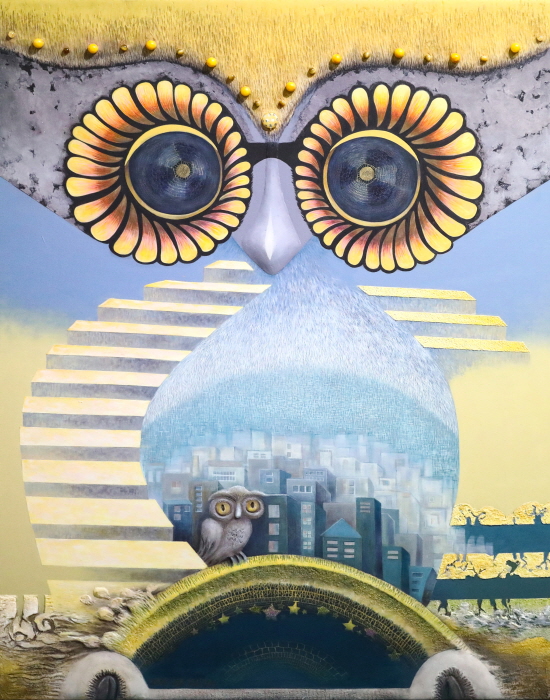

또한 《보다-공간여행》이라는 작품에서는 ‘알파와 오메가의 공간여행’이라는 주제가 매우 획기적인 창견(創見)으로 표출되고 있다. 우주에는 무한대의 공간이 존재한다. 이 공간은 끊임없이 움직인다. 정지되어 있다고 한다면 공간개념이 무너진다. 모든 행성은 시각적으로 정지상태로 보여도 끊임없이 움직이고 있다. 이것은 과거와 현재와 미래가 무한하게 유전(流轉)하여 연속하는 상하, 전후, 좌우로 끝없이 퍼져 있는 시간공간이다. 이 공간에는 현상의 변화 과정, 또는 서로 관련을 가지는 여러 현상의 인과관계를 규명하고, 감각의 질. 또는 강도로부터 분리하여 고찰된 위치, 방향, 대소가 동시에 이루어지는 연관성의 존재이다. 이것이 회화언어로 말하는 알파와 오메가의 ‘시간공간’이라고 말할 수 있으며 이진자의 사유형식이다. 작품을 통해 말하게 되겠지만 이러한 미학적, 수학적, 과학적 기초이론을 간과하면 이진자의 작품은 이해할 수 없다.

또한 이진자의 ‘알파와 오메가의 시간여행’에는 또 하나의 수학이론이 있다. 앞에서 잠시 거론했던 변곡점이다. 변곡점(Point of inflection , 變曲點)에 생애 첫 작품인 자신의 두상을 놓고 과거의 시작점(α)에서 변곡점 O의 Y점을 축으로 작품활동의 궤적을 그려 나가며 끝점(X)를 오메가(Ω)로 설정하여 회화여정이 완전체로 성립된다. 이것은 자신의 최초의 작품을 중심으로 과거의 시간공간에 존재하였던 궤적을 생각하면서 오늘날 변곡점에서 미래를 향하는 공간여행을 차근히 계획하고 있다.

이 같은 알파와 오메가, 그리고 변곡점이라는 독특한 수학적 관계가 개별적 지점과 순간의 연속이라는 시간공간을 초월한 경험적 내용의 다양성을 삶의 여정과 결부시키면서 회화적 언로로 창출했다는 것은 특정한 의미를 갖는 공간적 직관이다. 공간적 형태의 파악도 여러 가지 대상의 배치나 크기를 서로 융합하여 개별적인 특성을 협화(協和)적으로 조화시켜 구축하고 전체적인 공간 형태로 관계를 맺게 하는 이진자의 개념은 현실을 초월하여 수학의 원리를 회화언어로 완성시킨 독창적인 예술성이다.

이것은 시간이 바뀌어도 존재하는 공간으로서 각각의 물상이 이진자의 개념을 대리하는 것이기 때문에 공간이나 시간적 직관의 세계로부터의 아나로지(Analogy), 즉 사물이 상호 간에 대응적으로 존재하는 동등성, 동형성의 성질을 갖는다. 이를테면, 조소와 회화의 존재, 성질, 상태, 가치 등이 이진자의 개념에 의해 규정되고 상호 의속(依屬)함으로서 하나의 물체에서 또 다른 물체에 의하여 규정되고 제약당하는 관계의 일체감을 형성시키는 것이다. 이것이 이진자의 최후에 도달하는 궁극의 목적이다.

알파와 오메가란 그리스 문자의 첫 번째 알파(대문자 Α, 소문자 α)로 시작하여 베타(β), 감마(γ), 델타(δ)로 이어지며 24번째 끝인 오메가(Ω, ω)를 말하고 있다. 이 같은 그리스 언어 표기는 수학적으로도 사용되고 있다. 이진자는 이를 회화언어로 환언하여 시작과 끝을 의미하고, 색채로는 흰색에서 흑색까지를 의미하고 있다. 이것은 수학언어에서 회화언어로 환언하여 새로운 조형세계를 연 이진자의 심오한 사유이다. 여기에서 색조로 말하는 이유는 광학 색은 모두 합치면 무색 또는 백색이 되고, 물질 색은 모든 색을 합치면 흑색이 되기 때문에 시작점(α)은 알파로, 끝점은 과정으로부터 모든 색이 합쳐지면서 흑색이 되어 오메가(대문자 Ω, 소문자 ω)가 된다고 이진자는 말한다.

또한 조형 작품에서 관상(觀想)할 수 있는 것은 흰색을 거쳐 흑색에 이르는 우주의 블랙홀과 같은 통로를 형성시키고 이를 통해 보면 해와 달의 평면회화가 보인다. 이 통로는 알파에서 오메가까지의 긴 여정이며 끝에 보이는 해와 달은 역시 태양은 낮이고 달은 밤이기 때문에 태양은 알파에 해당되고 달은 오메가에 해당된다. 이 작품들을 보면서 놀라운 것은 ‘왜? 또는 어떻게’라는 의문점이 생기는 것이다. 인간의 사유는 무한한 창의력이 있다고 하지만 이제까지 미술사를 통틀어 이 같은 이진자의 사유는 찾아보기 어렵다.

조금 더 부언하자면, 전기단위 옴(Ω), 정상광선의 굴절률(ω), 각속도(ω) 등을 나타내는 것도 그리스 문자이며 폴리클로로프렌의 이성질체로 ω중합체, 소립자, 하나로 ω중간자가 있는데, 이를 응용하여 평면회화에 석채(모래가루)를 사용하고 있다. 따라서 자세히 관찰하면 미세한 입자에서 예리한 빛이 품어져 나오는데 이것이 물감과 다른 이성질체(異性質體)로서 하나의 소립자를 형성하는 오메가(Ω)이다. 여기에는 주지할 것은 원에 대한 비네캔의 조화율과 원에서 나누어진 팬타그램이란 조화도형이 적용된 것이다.

조소와 회화를 예술로 완성하는데 있어서 수학적 원리를 응용하게 된 것은 무엇을 만들어 낼 것인가 하는 욕망보다 쌓아 온 미적 경험이 정합성(整合性)을 가진 사고작용을 결과로 체계의 상태ㆍ성질ㆍ무모순성을 표현하기 위해서이다. 이러한 체계적 사유는 주관적 초험이상(超驗理想, Transcendental Ideal)으로서 신의 경지에 도달할 수 있는 절대적 이상(理想)인 것이다. 예술에 있어서의 신의 경지란 동서양이 다른 견해를 갖고 있다. 신이라고 하면 흔히 귀신을 거론하는 경우가 있지만 예술에 있어서의 신이란 영혼이 존재하는 정신을 의미한다. 따라서 이 같은 경지에서 탄생한 예술을 신품(神品)이라고 할 수 있다. 말하자면, 아주 뛰어난 작품이라는 의미이다. 이러한 작품은 인간의 지력(知力)으로는 이해하기가 어렵다. 작가의 정신세계를 이해하기 어렵기 때문이다. 이 표현력은 마치 신과 같아서 마음으로 느끼고 깨달을 뿐이다. 신은 실제적(real)인 것과 융합되어 있으며 사물을 떠나 존재할 수 없다는 것, 그러므로 작품에 있어서 표현된 구체적인 형상과 함께 표출되었을 때 그것을 신품(神品)이라고 하는 것이다.

미학에서는 종종 수학의 원리가 등장한다. 고전기에는 비대칭균형미를, 아르카익기의 도자기에는 대칭균형미의 표현을 볼 수 있는데 이 또한 수학을 응용한 것이라고 할 수 있으며, 몬드리안의 작품 부기우기와 같은 기하학적 표현은 형상적인 것에 불과했고, 갈릴레이(Galiei) 낙하법칙의 형식 s=gt2/2는, 낙하 거리(s)를 특정한 개별치와 낙하 시간(t)을 특정한 개별 값으로 표현하기도 했다.(미학의 길을 걷다 259p) 이것은 시간적 거리를 측정함으로써 원근법적인 표상을 만들어 냈다. 또한 고딕 건축양식에서 강조된 엄격한 기하학적 설계와, 빛과 조화의 사상은 수학적 비율을 가짐으로써 상호관계가 완전할 수 있다고 생각했고, 노트르담 대성당, 아미앙 대성당 등의 내부는 구조가 극히 단순하면서도 호화로운 대칭적 구조를 기저로 한 내부 공간 설정 자체가 기하학적 비례법칙을 적용한 것이었다. 일반적으로 이 비례법칙은 루트거형(√巨形), 삼각형조화율, 비네캔의 조화율, 팬타그램이 있고, 정방형비례(1:√2), 항금비례(1:1, 618) 등의 장단변(長短邊)의 비례와 같이 많은 기하학적 비례법칙이 응용되고 있으며 예술에 있어서의 이 비례법칙이야말로 만유조화율(萬有調和律)이다.

결국 대칭미나 비대칭미 또는 기하학적 미는 모두 조화를 표현한 것이다. 그런 만큼 미술의 영역은 광대한 표현영역이 있어서 인간의 정신으로 이해할 수 없는 영역도 있다. 이를 이진자는 ‘알파와 오메가의 공간여행’이란 개념으로 표현했고, 변곡점이라는 수학의 문제에 대입하여 자신의 인생 여정을 조소와 회화를 병합하여 표현한 것이다. 이러한 수학적 응용은 아직 미술사에서 발견할 수 없는 프론티어적인 첫 시도인 만큼 신품이라고 말하게 되는 것이다. 알파와 오메가의 강대한 영역해석과 변곡점에 서서 자신의 과거와 현재와 미래를 하나의 예술로 표현한 기발한 사유는 누구도 범접할 수 없는 새로운 예술세계인 것만은 틀림없다.

5월의 전람회를 앞두고 있는 이진자는 순수지향의 열기가 최고조에 달한 시기를 맞았다. 최고조의 사유, 체험, 열정, 심미의식 그리고 창조정신. 이 같은 산출은 창조적 형성성(形成性 formativit)이 아닐 수 없다. 일반 사람들처럼 흔한 것을 만들어내는 것이 아니라 특정한 창조적 산물의 존재를 예술로 실현하는 인간적·절대적 창조성으로서 이번 계기로 세계와의 즉응(卽應)이 상호적 관계를 맺게 되어 귀추가 주목된다.