[아트코리아방송 = 김한정 기자] 검은 먹에서 피어난 향기가 집 안 가득히 스며드는 장면을 떠올려 보라. 이는 단순한 문장이나 수묵의 향취를 묘사하는 말이 아니다.

예술이 삶을 채우고, 정신이 공간을 감싸는 순간이다.

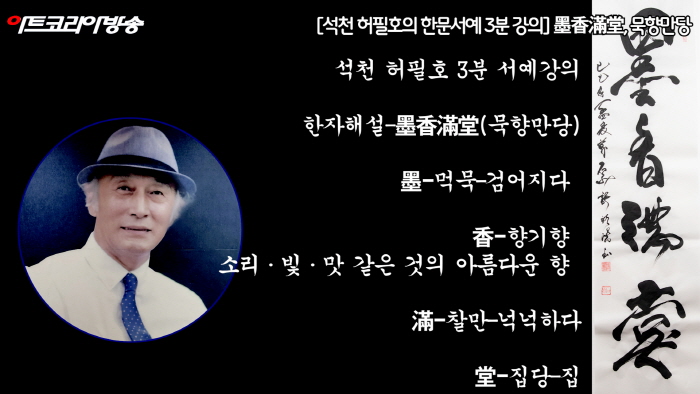

서예가 석천 허필호는 이번 3분 서예 강의를 통해 그 ‘가득 찬 향기’를 시청자들에게 전한다.

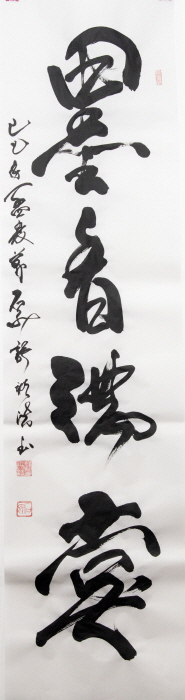

묵향만당(墨香滿堂)

墨香滿堂. 글자 그대로 ‘먹의 향기가 가득한 집’이다. 그러나 이는 단순히 서실의 냄새가 아닌, 예술의 기운이 머무는 공간의 은유다. 이 네 글자를 붓으로 써내려가는 석천의 손끝은 마치 향을 피우듯 침착하고 단정하다. 그가 만들어내는 글씨는 ‘묵향’을 머금은 채 화면 밖으로 번져나간다.

이 말에는 단순한 정취 이상의 뜻이 담겨 있다. 향기는 눈에 보이지 않지만, 그 존재는 분명하며, 사람의 마음속 깊은 곳까지 스며든다. 석천 허필호에게 서예는 곧 그런 향기와 같다. 보이지 않으나, 분명한 무게로 공간을 감싸는 존재. 그것이 바로 그의 예술 세계다.

석천 허필호는 서예를 삶으로 실천해 온 예술인이다. 도자기, 회화, 조각 등 다양한 예술 장르를 넘나들며 그는 늘 “예술은 하나로 통한다”는 신념을 중심에 두었다. 그에게 서예란 단절된 옛 기술이 아니라, 오늘날에도 살아 있는 예술의 언어이자 삶의 방식이다.

그의 붓은 단지 종이 위에 획을 긋는 도구가 아니다. 그것은 정신의 길이며, 감각의 촉수다. 굵고 가는 선, 농담이 분명한 먹의 흔적 속에는 50년 넘게 예술을 탐구해온 한 인간의 여정이 응축되어 있다. ‘묵향만당’이란 말은 결국 석천 허필호 자신의 삶을 압축하는 하나의 선언처럼 다가온다.

이번 편에서 소개된 ‘묵향만당’은 격언이나 사자성어라기보다, 철학적 선언에 가깝다. 경신상애(敬信相愛)가 인간 관계의 도리와 태도를 강조했다면, ‘묵향만당’은 예술 그 자체의 기운과 깊이를 조명한다. 단정하면서도 생동감 넘치는 필획 속에 담긴 울림은 단지 문자의 조형미가 아니라, 보이지 않는 기운의 형상화이기도 하다.

석천 허필호의 작업실에는 항상 묵향이 감돈다. 그 향기는 먹에서 나지만, 실은 사람의 손끝에서 피어난다. 예술은 그렇게, 공간을 채우고, 사람을 변화시킨다.

그의 글씨는 읽는 글씨가 아니라 느끼는 글씨다. 이번 영상에 등장하는 네 글자 ‘墨香滿堂’은 곧 그가 살아온 예술 인생의 집약이다. 묵향은 시간의 향기이며, 그의 삶과 철학은 그 안에서 끊임없이 피어난다.