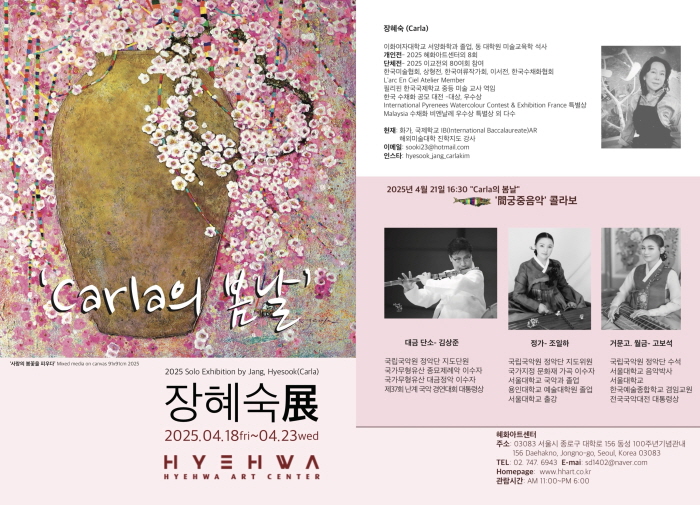

조형공간의 확장을 모색하는 다채로운 질감 표현-장혜숙 작품전

신항섭(미술평론가)

회화가 추구하는 미학적인 성과는 인상파가 등장하기 이전과 이후로 나누인다. 인상파 이전에는 실재하거나 실재했다고 믿는 사실을 마치 실제로 보는 듯싶게 착각하도록 묘사했다. 하지만 인상파는 눈속임 대신 실상을 보는 순간의 느낌과 감동을 표현하는 데 집중했다. 다시 말해 일루전이라는 착시 이미지를 벗어나 실상에서 느끼는 시각적인 반응에 의미를 두었다. 인상파의 출현은 회화의 영역 확대 및 확장성을 가져왔고, 그로부터 표현의 자유를 무기로 하는 현대미학의 탄생을 초래했다.

장혜숙의 작업은 이로부터 한걸음 진전하여 회화의 삼차원이라는 또 다른 목표에 도전한다. 바꾸어 말해 평면의 입체화라는 말로 대신할 수 있는 그의 작업은 형식적인 면에서 완전히 새롭다고는 할 수 없다. 평면성을 벗어나 삼차원 공간으로의 진입 가능성을 꿈꾸어 온 회화의 이상은 인상파 이전에도 이미 존재했었다. 즉 소극적인 의미에서의 입체적인 이미지는 물감을 두텁게 바르는 데서 출발했기 때문이다.

물감을 두텁게 바름으로써 약간 튀어나온 듯한 시각적인 효과를 얻을 수 있다. 예를 들면 렘브란트의 인물상에서 목 부분의 레이스에 부분적으로 물감이 돌출한 것처럼 보이는데, 튜브의 흰 물감을 그대로 찍어 바른 듯싶다. 물론 입체적인 효과를 기대하기 때문이라기보다는 흰색에 비친 빛을 강조하기 위해서이지 싶다. 어떻든 이처럼 평면적인 일루전을 살짝 벗어나는 돌출 이미지는 입체적인 공간에 대한 열망을 반영하기도 한다.

그의 작업은 입체적인 시각 효과를 위해 매우 적극적이다. 부조회화라는 표현이 어색하지 않을 만큼 뚜렷한 입체적인 기법을 구사하기에 그렇다. 매화꽃을 소재로 한 일련의 작업에서 꽃 부분을 돋을새김처럼 볼록하게 처리했다. 꽃송이 하나하나에 돋을새김 형태를 부여함으로써 평면적인 일루전과는 확연히 다른 입체감, 즉 실제의 꽃잎처럼 만든다. 그 입체감은 실제의 매화꽃에 근사한 양감을 가진다. 물론 매화 꽃잎 자체는 매우 얇고, 그의 작업에 표현된 매화꽃은 과장된 두께를 가진다는 사실을 알 수 있다. 이는 매화꽃의 실체적인 접근이 아니라 실제에 근사한 느낌을 강조하기 위한 회화적인 과장이다.

이렇듯이 입체적인 표현을 통해 캔버스라는 평면적인 공간을 극복하게 된다. 평면을 극복하기 위한 일련의 부조 형식의 출발은 질감을 드러내려는 욕망에서 비롯되었다. 유채는 점성이 강한 유성 재료라서 물에 풀리는 아크릴 물감과는 차이가 있다. 따라서 점질이 강해 기름과 섞지 않은 채 캔버스에 바르면 도톰한 형태가 된다. 다시 말해 형상을 묘사할 때 유사 입체감과 같은 시각적인 효과를 가진다. 이와 같은 질감 효과는 매끈하게 바르는 사실 묘사 기법에서 느낄 수 없는 입체감에 대한 기대를 부풀린다.

그는 유채화의 질감보다 더 실제적이고 강렬한 느낌을 살린, 부조 형식의 표현 기법을 적용함으로써 입체적인 공간에 대한 꿈을 실현한다. 그렇다고 해서 완전한 부조라고는 할 수 없다. 어디까지나 회화적인 조형미에 기반을 두고 있기에 조각적인 조형공간을 실현하려는 욕망을 키울 이유는 없다. 단지 회화적인 아름다움을 보다 더 실질적인 느낌으로 표현하기 위한 수단으로 부조 형식의 표현 기법을 개발했을 따름이다.

근래 한국화단에서는 질감을 강조하는 작업이 적지 않다. 마치 유행처럼 거칠고 힘찬 신체적인 힘이 강조되는 질감 표현이 부쩍 많아졌다. 따라서 캔버스는 사라지고 그 자리에 물감의 덩어리가 남는다. 빠르고 거친 호흡이 느껴지는 질감 표현 또한 평면적인 일루전을 극복하기 위한 노력이다. 그러기에 형태 묘사보다는 표현적인 감정이 우선한다. 감각적이며 즉흥적인 순발력은 감정 표현의 순도를 높인다. 하지만 그의 작업은 시각적으로는 유사해도 그 결과물에서는 큰 차이가 있다. 질감 효과를 노린 듯싶으나 기실은 표현 감정을 더 명확히 드러내려는 의지를 반영한다. 즉 부조처럼 보이도록 하는 게 목적이 아니라, 직접적이고 직설적인 감정을 표출함으로써 시선을 사로잡으려는 의도가 숨겨져 있다.

이렇듯이 입체적인 표현에 대한 욕망은 이전의 작업에서 이미 드러나고 있다. 다양한 형태의 솟대를 소재로 한 작품의 경우 현실적인 공간에서 마주하고 있는 듯한 착각에 사로잡히게 할 만큼 사실적인 공간 표현이 뛰어나다. 일루전일 뿐임을 알고 있음에도 솟대들이 실제처럼 보이는 건 단순히 명암이나 원근의 표현만의 결과가 아니지 않은가 싶은 의문이 들 정도이다. 이처럼 그는 입체감에 대한 남다른 감각의 소유자라는 인상이다. 어쩌면 부조 형식의 작업을 하게 된 것도 입체적인 이미지 또는 그 표현에 대한 열망을 반영한 건 아닐까.

그의 작업은 대략 꽃을 소재로 한 실내의 정물을 포함하여 솟대나 목어, 절간의 풍경 등 바깥에 있는 일련의 전통적인 기물로 구분된다. 정물에서도 달항아리를 비롯해 매병이나 찻사발과 같은 전통적인 도자기를 소재로 한다. 여기에다 기와집과 색동무늬와 같은 전통적인 생활양식과 연계된 소재를 받아들인다. 작품의 전체적인 맥락은 전통에 대한 애착이 기저를 이루고 있다. 꽃이라는 현실적인 소재와 오랜 시간이 지난 옛 기물이 조화를 이루는 지점에서 그 자신만의 조형 세계를 구축하려는 것이다.

전통적인 소재에 천착하는 건 수채화 작업에서부터 시작된 일이다. 전통적인 한복과 그와 연관된 생활소품으로 구성하는 그의 수채화는 한국수채화협회 공모전 대상 수상으로 그 정점을 찍는다. 이렇듯 전통적인 문화에서 영감을 받은 탓인지 아크릴 작업으로 옮겨온 이후에도 전래의 생활양식과 기물에의 관심 및 애정은 지속된다. 솟대도 그 연장선에 있는 소재이고, 적지 않은 작품에 등장하는 전통적인 한옥, 즉 기와집의 이미지는 작품의 배경으로 쓰일 만큼 광범위하게 이용된다.

정물에서도 배경은 기와집들이 밀집하는 장면으로 설정하여 몽환적이고 환상적인 이미지를 지어낸다. 이는 정물과 풍경을 하나의 개념으로 통합하는 조형 어법이기도 한데, 낯설지 않다. 작가에 따라서는 실내 정물을 앞에 두고 창밖의 풍경을 배치하는 구성 작업을 볼 수 있는데, 이는 현실적인 공간으로의 확장을 의미한다. 이와 달리 그는 순수한 조형적인 아름다움을 겨냥한다. 풍부한 시각적인 이미지를 추구하는 그의 공간, 즉 정물과 기와집의 조합은 실내외 실외라는 안팎의 조화를 뛰어넘는 조형적인 환상을 위한 장치라고 할 수 있다.

꽃과 전통적인 도자기는 많은 작가가 선호하는 소재이기도 한데, 그의 부조 형식의 작업에서 더욱 빛을 발한다. 도자기의 형태에 대한 아름다움이라기보다는 꽃이라는 소재와의 조화에 역점을 둔다. 실제로 백자항아리나, 매병, 그리고 찻사발과 같은 백자 계열의 도자기와 잘 어우러진다. 조선백자는 그 형태미가 단순하면서도 우아한 곡선 및 양감을 가지고 있어 꽃이라는 소재의 이미지를 부추기는 역할을 한다. 흰색의 도자기와 원색적인 꽃의 조화를 통한 색채의 아름다움은 눈이 시릴 정도이다.

여기에서 부조에 근사한 입체감을 강조하면서도 사실성과는 궤를 달리하는 선택이 따른다. 다시 말해 사실적인 형태보다는 감성적인 표현을 통한 자유로움을 중시한다. 무엇보다도 형태 해석과 관련해 자유로움을 만끽한다. 사실적인 형태 감각을 던져버림으로써 어떻게 표현해도 좋다는 자유로움이 지배한다. 형태의 재해석은 물론이려니와 분방한 색채 그리고 구성에서도 걸림이 없다. 오로지 자신의 미적 감수성이 이끄는 대로 따르면서 작업하는 순간의 영감을 순수하게 받아들인다. 그런 즉흥성이 화면을 풍요로운 이미지로 가꾼다.

어쩌면 정물에서 배경을 다채로운 추상적인 이미지로 채우는 건 내면의 표출을 전제로 하는 것일 수 있다. 단순히 물감으로 채우는 데 그치지 않고 두터운 질감의 혼합재료를 사용함으로써 붓의 표현과는 다른 공간적인 깊이를 만든다. 평면 공간을 넘어서는 깊이와 무게감 그리고 공간적인 심도는 두터운 질감을 보조한다. 시각적인 일루전을 벗어난 물감과 혼합재료가 지어내는 물질감 자체로 표현적인 이미지로 제시하는 것이다. 이는 또 다른 의미에서의 현대미학이 내포한 심미적인 표현이라고 할 수 있다.