“메타 사유적 성찰을 담은 선(線)”-권성원 개인전

하계훈 미술평론가

우리는 살아가면서 사람이나 사물을 처음 접하는 순간을 여러 번 맞게 된다. 그리고 그 순간에 만나는 대상의 첫인상(impression)이나 그 사람 혹은 어떤 동식물이나 사물이 만들어내는 징후(symptom)에 대응하여 심리적, 정서적 반응을 일으키게 된다. 인상이나 징후는 대부분 비언어적으로 표현되며 그러한 표현은 인간의 창의적 활동 가운데 음악이나 미술, 무용 등의 예술적 생산으로도 나타나기도 한다.

비언어적 반응과 징후의 대상은 주로 5감을 통해 다가온다. 촉각, 소리, 냄새, 맛, 그리고 이미지 등으로 다가오는 대상들 가운데 미술의 영역에서는 우리가 기본적으로 시각적 표현/재현을 통해 반응하게 한다. 반응의 방식은 즉물적일 수도 있고 때에 따라서는 메타 인지력을 발동하여 사유와 추론이 요구되기도 한다.

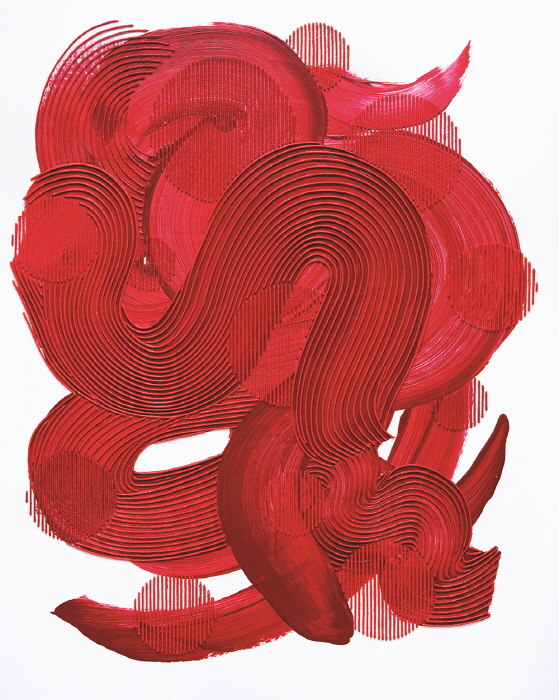

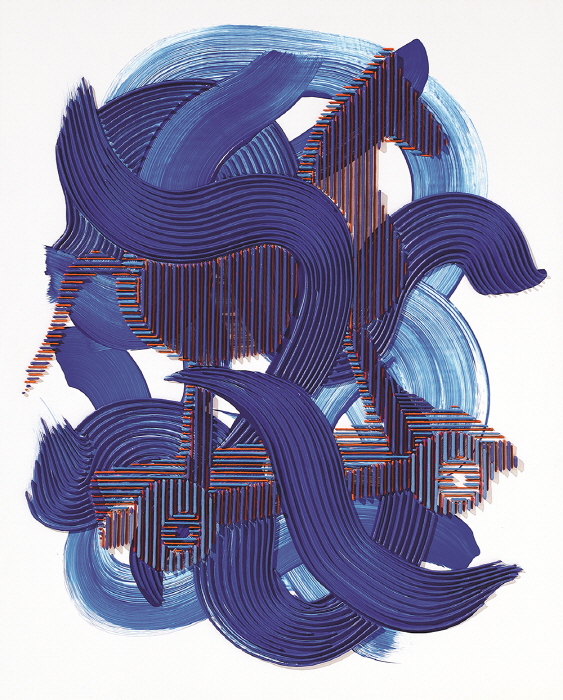

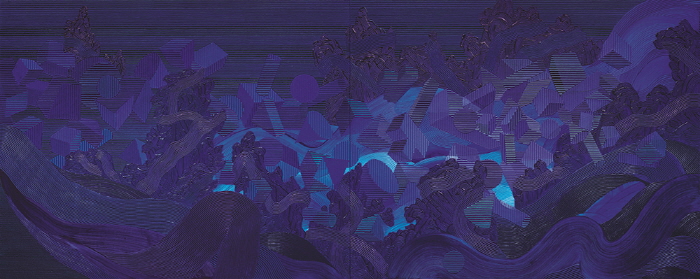

권성원은 회화적 표현에 있어서 기본적인 요소인 형태와 색채를 다룸에 있어서 독특한 입장을 견지한다. 작가가 중심적으로 다루는 시각예술 표현 요소는 원색과 선으로 요약될 수 있는데 무엇보다도 작가는 선을 그림의 시작이며 형태를 구현하는 기본이자 본질로 생각한다. 작가의 선 안에는 많은 것이 담겨있기도 하고 더 많은 것을 숨겨두기도 하여 우리의 인식이 다층적으로 작동하여 작품을 감상하도록 한다.

기하학적 개념으로서의 ‘선’은 물리적으로는 존재하지 않지만, 우리의 관념과 사유에서는 그 존재를 인정하고 있다. 언어학의 영역에서의 담론을 중심으로 한 이론이기는 하지만 소쉬르(F. Saussure)가 기표와 기의가 자의적일지라도 일단 결합하면 분리와 변경이 힘들다고 한 것처럼 작가의 관점에서는 이렇게 점이 점과 연결되어 선이 되는 순간 하나의 (환상과 가상의) 의지가 생성되고 그것은 우리의 관념에서 분리나 변경을 힘들게 해준다. 이러한 선으로 형태를 표현함에 있어서 작가는 재현성을 버리지 않으면서도 입체감이나 원근감과 같은 재현성의 유효 수단들을 적극적으로 도입하려는 의도를 드러내지 않는 것처럼 보인다. 그리고 이러한 부작위(omission)의 보상을 색채에서 구하고 있다.

작가는 특이하게도 그림 그리기에 기본적인 도구라고 할 수 있는 붓의 사용을 거의 배제한다. 이렇게 붓이라는 도구의 배제는 1950년대 미국 추상표현주의 대표 작가인 잭슨 폴록의 경우처럼 작가의 기법적 통제를 벗어난 물감들 사이의 유동적 혼합이라는 자율성이나 우연성이 일어날 수도 있다. 그러나 권성원은 붓을 배제한 색채의 적용에 있어서 물감의 유동성을 적용하지 않고 튜브에서 나오는 반고체 상태의 물감을 엄격하게 통제하며 선형적(線形的)으로 적용함으로써 화면의 유동성과 우연성을 배제한 규범적 정합성을 추구한다.

시각예술로서의 그림을 그리는 작가, 즉 화가로서 권성원은 메타 인지적 혹은 플라톤적 인식을 작업의 출발점으로 잡고 있다. 작가는 이미지의 허구성을 환기하고 개념적으로 존재하는 것이 물리적으로 현현하는 2차원의 상태를 회화적 의미가 이상적으로 담지(擔持)되는 상태로 이해하고 있는 듯하다. 따라서 작가에게 선은 무엇을 그리는 수단으로서의 표현이 아닌 그 자체로서 움직임과 부피감까지 담아낼 수 있는 핵심적인 조형 요소로서 형상성과 균형을 구현하는 역할을 하는 것이다.

반복적으로 그은 직선은 그 굵기나 간격에 의해 명암과 입체감을 형성할 수 있으나 사실적 재현에는 한계가 있다. 그리고 이렇게 되면 1차원적 색채(원색) 사이의 혼색을 효과적으로 수행하기 어렵게 하므로 결과적으로 화면 안에서 조형적으로 미세한 재현이 제한될 수밖에 없다. 이를 보상하기 위해서 작가는 물감 튜브에서 바로 캔버스에 적용되는 원색의 선형적 반복과 적층(積層)으로 독특한 조형성을 획득하고 원색의 선형적 물감들이 병치(竝置) 되거나 직조되는 것처럼 표현함으로써 드러나는 시각효과를 보상으로 제시한다. 나중에 튜브에서 물감을 짜내는 방식에서 공기 압축기(air compressor)를 이용한 짜내기 방식으로 변환시킴으로써 일부 혼색효과와 기술적 적용의 편의성이 증가하긴 했지만, 기본적으로 작가는 원색을 중심으로 병치에 의한 보색효과와 채도 높은 색상 사이의 대비와 조화를 져버리지 않고 있다.

디지털 시대를 선행한 아날로그 텔레비전이 화면에서 이미지를 구성하는 방법으로 기본 색상(RGB)의 주사선(Scanning Line)을 브라운관 뒷면으로 발사하여 화면에 이미지가 나타나고 이를 빠르게 실행함으로써 이미지에 움직임을 부여했던 것처럼, 향후 권성원의 작품에서는 짧은 기본 색상의 선이 이어짐으로써 마치 19세기 후반 유럽 미술의 인상주의를 계승했던 신인상주의적 점묘화가 가능할 수도 있다. 그리고 이러한 효과는 마치 태피스트리에서 색실의 직조가 만들어내는 화면과 유사하게 전개될 수도 있다.

한때 작가는 화면 안에 선을 그어 형성한 도형과 기존의 회화에서 친숙하게 보여왔던 자유의 여신상이나 불상 같은 이미지 등을 결합하는 시도를 해보기도 하였다. 그리고 최근에는 빠르고 과감한 붓놀림의 형상과 선의 적층이 결합된 화면을 구사하여 화면의 표현(주의)적 효과를 높이기도 하였다. 그러나 작가는 이러한 표현성을 풍부하게 증가시키는 것보다는 ‘그리기’를 2차원적으로 환원하는 작업에 집중하려 한다고 말한다. 그러한 작업의 핵심에는 선의 적층과 수행자와 같은 반복적인 선긋기에 몰입하면서 사유의 깊이를 심화시키고 다변화시키는 메타 사유적 성찰을 화면 속에 은유적으로 담아가게 될 것이다.