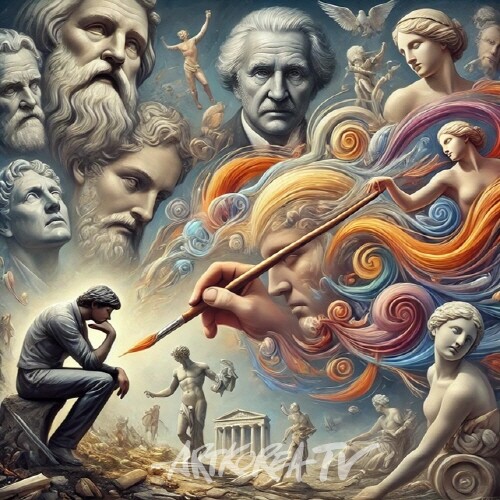

박명인 미학산책 '표현론 Ⅵ'

‘작곡가의 혼은 모든 종류의 감각과 정념을 느낄 수 있지 않으면 안 된다. 왜냐하면 스스로 생생하게 느낄 수 있는 것만을, 훌륭하게 표현할 수 있기 때문이다’.〈Ibid〉

지금까지의 표현 혹은 표정은 재현적인 모방을 완전하게 하기 위한 계기로써 조화적으로 포섭되고 있었다. 시대가 지나면서 이 양자는 주관적인 것과 대상적인 것으로 분리되어 왔다. 이 점은 이따금 근거가 박약한 상식이 통용되고 있는 점을 부정할 수 없다. 예를 들면, 『역사적 철학용어사전(HWPh)』에 있어서의 토넬리와 피흐트너(Tonelli & Fichtner, “Ausdruck”)의 항목이 그 지표로 거론되고 있는 것은 빙켈만(Winckelmann)의 『그리스 미술모방론』(1755)의 제79절과 그것을 받아서 쓴 레싱(Lessing)의 『라오콘(Laokoon)』(1766)의 제3장이다. 그러나 여기에서도 모방에서 표현으로의 원리이행과 같은 것은 읽어 낼 수 없다. 전자에는 다음과 같이 씌어져 있다. ‘최후에 그리스의 걸작으로 통유되고 있는 특징은 자세와 표정에 있어서의 기품있는 단순과 조용한 위엄이다. 마치 표면은 아무리 황폐해도 언제나 조용함을 유지하는 심해(深海)와 같이 그리스 조각에 있어서의 표정은 어떠한 격정에서도 대단히 단정한 정혼(精魂)을 내보인다.〈36쪽〉

이 분리의 지표로 『백과전서』에 있어서의 표현의 항목(제6권 1756)을 들 수 있다. 술저(Sulzer)의 경우와 같이 문학과 음악(엄밀에 말하면 오페라)과 회화를 나누어 세 사람이 분담해서 집필하고 있지만 표현과 모방의 관계에 주목한다면 다루어야 할 것은 와틀레(Watelet)에 의한 ‘회화의 표현’의 항목이다. 와틀레는 모방과 표현을 대비시켰다. 표현이라는 단어는 활동(actions)과 정념(Passions)을 적용시킨 것이고, 모방이라는 단어는 형과 색채에 적합하다. 전자는 운동이나 혼의 정동과 같은 비물체적인 성질을 나타내는 것이다’.〈Watrlet, ‘Expression’p. 319a〉

여기에서도 내용을 음미해 보면 회화 전체에서는 이 양자가 더불어 시작해 있어야 할 효과에 달할 수 있기 때문에 모방으로 마무리되는 표정이라는 사상과 근본적으로 다른 것이라고는 말할 수 없다. 그러나 양 개념의 차이에 주목한 결과, 표현으로 독립한 의의를 인정하고 있는 것은 중요하다.

근대적인 표현개념의 시작을 특별히 정하는 것은 현재의 연구단계에서는 곤란하지만 작품에서 작가의 정신적 개성을 읽어 내는 태도가 18세기 말에 형성되고 있었던 것은 틀림 없다. 그것은 헤르더(Johann Gottfrid von Herder)는 카리고네나 괴테와 동시기의 논고 ‘조형예술의 대상에 대해서’에서 인정을 받는다. 그 연장 선상에서 작자의 표현으로서의 예술작품이라는 사고방식이 나타난다. 『인류사의 철학에 대한 이념』(1784-91)에서는 자연만이 아니라 인류의 역사도 신이 나타남으로 간주되고, 자연철학과 역사철학을 독자적으로 결합하는 것이 그의 주저이다. 그는 다양한 풍토, 역사적 전통을 매개로 하여 그때마다 다른 모습으로 현상하는 인류사의 다양성 속에서 인간의 본질로서의 인간성이 현현하고 있다는 것을 강조한다. 이러한 다양성의 강조 배경에는 다양한 형태 속에서 동일한 신이 나타남을 간취(看取)하고자 하는 헤르더의 변신론이 있으며, 그것은 존재할 수 있는 것은 모두 존재한다고 하는 가능성, 즉 현실성이라는 명제로 정식화된다. 이 점은 『신에 관한 대화』(1787)에서 상술되었다. 이러한 매니페스토(manifesto)가 된 것은 워즈워스(Wordsworth)의 『서정민요집 서문』예서, 철학적으로 완성된 형은 빌헬름 딜타이(Willhelm Dilthey)에서 보인다. 단, 그것은 감정표현이라는 한정을 초월하고 있다.

딜타이는 체험-표현-이해를 1조로 연속된 정신의 영위(營爲)라고 생각했다. 그 사상은 만년의 저작 『정신과학에 있어서의 역사적 세계의 구성』(1910)의 제3권 ‘정신과학에 있어서의 역사적 세계의 구성’의 제1부 『체험·표현·이해』‘그 중에서도 제2장 ‘다른 사람과 그 생의 외화(外化)’에서 찾을 수 있다. 이 개념의 세 가지 사고방식의 특색은 표현을 의도에 의해 한정된 내용으로부터 풀고, 무의식적인 표현을 개척한 것에 있다. 이것은 필연적이었다. 왜냐하면, 작자의 정신적 개성의 표현의미를 이해한다는 것은 작품을 감상하는 관점에서 행해지는 것이며 당연히 해석의 편차가 개재(介在)되기 때문이다. 다시 말하자면, 이해된 표현은 작가가 반듯이 자각하고 있었다고는 말할 수 없는 것이 있다. 딜타이에 있어서 표현은 체험의 표현이며 그 체험은 모두가 의식에 남아있는 것은 아니다. 무의식화된 체험을 형상화하는 것도 표현이며, 따라서 그 내용은 해석작업에 의해 처음으로 이해할 수 있다.