인간의 내면과 사회적 관계를 포용하는 제주의 돌

김 진 아 (학예사, 한향림도자미술관 학예실장)

돌과 사람의 관계는 아주 오래전, 선사시대까지 거슬러 올라가야 한다. 농업이 시작되고 정착 생활이 이루어지면서 인류는 지혜롭게 돌과 관계를 맺어왔다. 산이나 바다, 강 등 자연에서 쉽게 구할 수 있어 일찍이 건축 자재로 활용되었으며, 쉽게 변하지 않는 강하고 단단한 물성은 나약했던 인간에게 강인함과 영속성을 상징하는 상징물로 사용되기도 했다. 돌에 대한 문화적 상징은 지역마다 다르겠지만, 특히 제주도는 돌에 대한 신앙과 문화적 상징이 깊이 뿌리내리고 있는 지역이라고 할 수 있다. 제주 지역의 독특한 돌 문화는 제주인들의 삶과 밀접하게 연결되어 있으며, 제주의 정체성과 전통을 형성하는 중요한 요소이다.

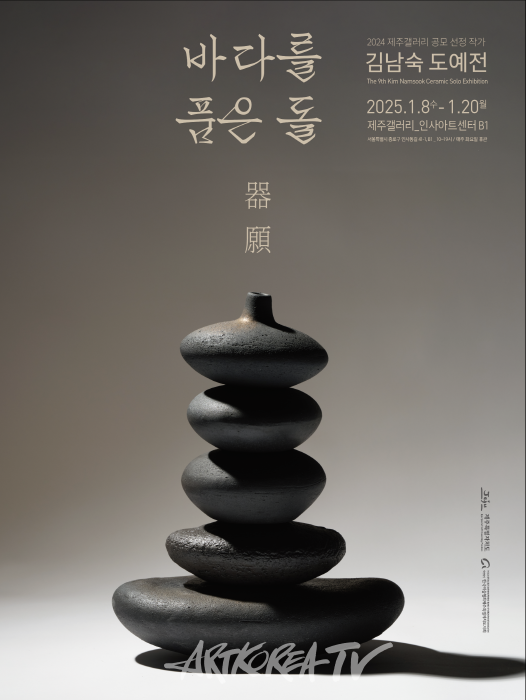

학부 시절 조각을 배우고, 대학원에서 도예를 전공한 김남숙은 지난 20여 년간 변함없이 제주의 돌을 주제로 작업을 이어오고 있는 작가이다. 그녀는 돌을 재료로 하여 깎아내는 조각의 방식이 아니라, 이미 자연에 의해 풍화되고 침식되어 아주 작은 입자가 되어버린 흙으로 돌을 빚어내는 소조의 방식을 선택하고 있다. 이러한 작업방식은 돌의 예술적 활용을 통해 자신의 태생와 문화적 정체성을 표현하는데 아주 중요한 역할을 한다. 김남숙은 소조 과정에서 돌에 손길이나 도구의 흔적을 남길 수 있다. 그리고 이 흔적을 통해 작가는 제주의 거친 자연환경과 이를 극복하며 살아온 제주인의 모습을 투영함으로써, 작가의 의도와 감정을 전달한다. 2005년의 첫 번째 개인전에서 흙으로 제작한 탐라인(耽羅人) 군상과 제주의 돌을 모티브로 한 다양한 기물의 발표를 시작으로 돌탑을 쌓은 듯 서로 연결된 기물들을 선보인 2025년 아홉 번째 개인전에 이르기까지, 그의 작품에는 돌을 중심으로 하는 제주의 정체성, 향토성, 예술성이 녹아있다.

제주의 동자석을 연상케 하는 김남숙의 첫 작업은 돌을 조각한 듯 단순한 형태 속에서도 진지하면서도 심오한 표정을 지닌 군상들이다. 언뜻 보면 표정이 없어 보이지만 가만히 군상들의 눈을 마주하다 보면 희로애락을 간직한 듯 서로 다른 표정들을 짓고 있음을 발견한다. 작가는 돌의 이미지와 상징성을 통해 강인하면서도 자유롭고 싶은 작가의 욕망을 나타내면서 자신의 정체성을 찾는 여정이자, 젊은 날의 초상을 표현했다.

첫 개인전 이후 김남숙의 작업은 할머니 집으로 가는 마을 입구의 돌에서 시작되었다. 좁은 올레길을 따라 걷다가 만나는 ‘쉼팡’은 제주어로 ‘잠시 쉴 수 있는 곳’이다. 마을 아래 바닷가부터 물허벅을 지고 올라온 여인들과 나이 지긋한 동네 어르신들, 고된 밭일을 마치고 돌아오는 아저씨들까지 지친 몸과 마음을 잠깐 쉴 수 있게 만들어 주는 공간이 바로 쉼팡이다. 여기에는 사람들이 앉거나 물건들을 잠시 올려둘 수 있는 ‘쉼돌’이 있었다. 햇빛을 받아 따뜻해진 쉼돌은 어린 시절 작가에게 단순한 휴식 공간을 넘어 새로운 세상을 만나게 해주는, 꿈꾸는 공간이었다고 한다. 김남숙은 오랜 시간 동안 많은 사람이 거쳐 가며 조금씩 마모된 돌에서 할머니의 살결처럼 보드랍고 따스한 온기를 느꼈고, 흙으로 만든 작품들을 소성하는 과정을 통해 그녀의 기억 속에 남아있는 따뜻한 쉼돌을 소환하게 된다.

할머니의 그리움이 담긴 쉼돌 이후 작가에게 영감을 준 것은 바닷가의 몽돌이다. 결혼 이후 잉태와 출산을 겪으며 둥근 몽돌의 형태와 생명을 상징하는 알 또는 생명을 품은 여인의 몸을 연결하게 되었다. 파도에 뒹굴고 긁히며 자기만의 꼴을 만들어가는 몽돌을 보며 작가는 모질고 힘든 삶을 살아온 제주의 여인들을 떠올리게 되었다고 한다. 거친 삶 속에서도 생명은 탄생하고, 새 생명은 또 꿈을 꾸며 구르고 굴러 자기 자리를 찾아가는 모습을 몽돌에 투영하며 작가는 변화되어 가는 삶과 자신의 성장을 표현하고자 했다.

김남숙은 지난 개인전에서 여러 형태와 특징을 지닌 돌의 모습을 통해 조금씩 변화되어 가는 개인의 감정과 삶의 모습, 그리고 자신의 성장 이야기를 전달해 왔다. 그리고 이번 전시는 지난 전시의 연장선상에서 조금은 더 원숙해진 자신의 이야기를 펼치고자 한다. 지난 전시에서 김남숙의 돌들은 대부분 단독적으로 강인한 돌의 이미지를 그려왔다. 아무리 고된 시련이 오더라도 꿋꿋이 이겨내는 강하고 단단한 돌의 상징을 통해 제주의 어머니와 개인적인 감정을 표현해 온 것이다.

몽돌은 둥근 모양 때문에 탑처럼 수직으로 쌓아 올리는 것이 쉽지 않다. 그러나 이번 전시에서 작가는 하나가 아닌 두 개 이상의 돌들이 연결된 장면을 펼쳐 놓는다. 그 결과물은 작은 돌탑처럼 보이기도 하고, 또는 사람의 형상처럼 보이기도 한다. 작가는 직접 빚어낸 돌을 쌓는 행위를 통해 자녀의 성장 이후 찾아온 부모님의 노쇠 앞에서 가족의 건강과 안녕을 기원하는 바램과 함께 원숙해진 돌의 예술적 활용을 보여준다. 아마도 작가의 첫 작품을 기억하는 이가 있다면 거친 풍파를 이겨내고 동글동글해져서 만사를 품어가는 작가의 모습을 지금의 작품에서 분명 발견할 수 있을 것이다.

작가는 자신을 돌을 빚는 조형가라 부른다. 빚는다는 행위는 유연성을 바탕으로 다양한 양감과 미세한 질감, 그리고 질료의 표정을 창출할 수 있기에 서두에 언급했던 것처럼 깎는다는 행위와 분명 차별적이다. 그리고 이 지점이 바로 김남숙이 계속해서 꿈을 꿀 수 있는 돌을 창조할 수 있는 이유일 것이다. 김남숙이 빚어내는 돌 하나하나는 그 자체로 감정과 이야기들을 지니고 있다. 그래서 단순한 형태를 넘어 인간의 내면과 사회적 관계를 포용하는 김남숙의 돌들은 바다가 품고 만들어 내는 돌이 아닌, 오히려 바다를 품고 다채로운 삶의 이야기들을 만들고 있는 살아있는 돌이다.