도식론 Ⅱ

문제는 지각론이 아니라 도식의 개념이다. 칸트에 의하면 순수한 감각적 개념의 근저에 있는 것은 대상의 상(Bild)이 아니라 도식이다. 예를 들면, 삼각형의 경우 각도나 변을 비교하면 수 없이 많은 것이 있어서 서로 다른 상을 가지고 있다. 이것에 대한 도식은 개념과 상의 중간적인 성격을 보이고 있다. 즉, 단순한 개념(3변을 가지는 다각형)이 아니라 어떤 의미에서는 그려 내고 있지만 특정한 각도나 변의 비교에 한정되어 있지 않고 모든 삼각형에 해당된다. 이 의미에서 도식은 감각적 대상과 개념을 매개로 하고 있는 것이다. 또한 도식없이는 눈앞의 대상이 무엇인가를 이해하는 것은 불가능하다. 처음 보는 네발동물을 아마 동물로서는 이해할 수 있겠지만 이것은 이미 동물의 도식을 가지고 있기 때문이다. 그리고 그것을 개(犬)라는 같은 종류로 인정할 수 없는 것은 그 수준에서의 도식을 가지고 있지 않기 때문이다. 일상적으로 이것을 도식이라고 하지 않고 이미지라고 부를 때가 많다. 그러나 감각적인 상이 아니라 상당히 개념적인 표상으로서의 도식이다.

칸트가 문제로 하는 것은 이러한 개별적인 도식이 아니라 선험적도식이다. 그것은 각각의 도식을 가능하게 하는 조건이다. 그것과 달리 예술에 있어서 문제가 되는 것은 칸트의 도식보다도 개별적인 수준에 있다. 그래도 칸트의 구상은 예술의 경우에서도 중요하다. 다시 말해, 대상을 지각하여 이해하는 것이 결코 단순한 수동적인 프로세스(process)에서가 아니라 정신의 능동적인 관여가 전제되어 도식이 거기에서 대상에 적용되는 정신의 규정적인 계기라는 것이다.

예술에 있어서 지각의 능동적 형식으로서의 도식에 대해 잘 알려진 것으로 곰브리치의 설이다. 그가 말하는 도식은 심리학으로부터 차입된 심리구조(mental set)의 형태라고 생각된다. 이미 파장을 맞는 수신기를 가져서 그들 미술가의 작품에 임하는 것이다. 심리학자들은 상술(上述)한 바와 같이 기대의 수준을 심리구조라고 칭하고 있다. 심리적 구조란 정확하게 말하면 투사개시의 준비가 갖추어진 상태, 혹은 지각의 주변에 언제나 명멸하고 있는 환상의 색이나 환상 이미지의 촉수를 밀어낼 준비가 되어 있는 상태라고 생각한다. 즉, 지각의 선별작용을 하는 독자적인 태세다. 개인적인 것도, 또한 시대의 규정에 의한 것도 있다. 그런 점에서 작품의 경향으로서의 양식과 같다.

곰브리치의 사상에는 독창적인 것은 없다. 도식의 사고방식을 미술의 장면에 적용한 것에 새로움은 있어도 지각이론이나 도식개념에 혁신을 초래했다고는 할 수 없다. 그러나 강점은 무엇 보다도 도식에 관한 풍부한 실례를 채용해 보도록 한다.

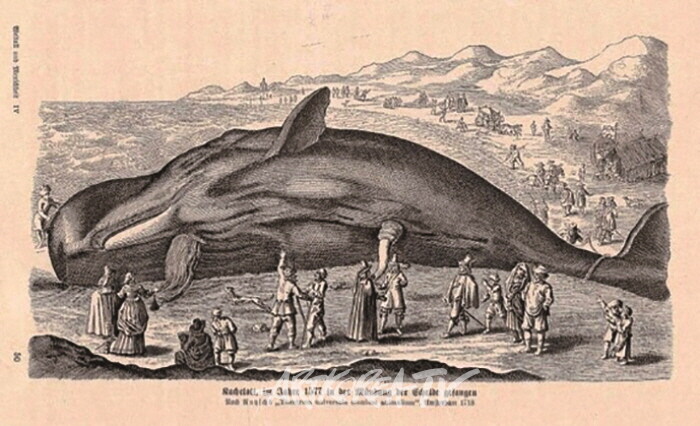

16세기 말에서 17세기 초두에 그려진 고래(鯨) 판화 2점에는 진짜 고래에는 없는 귀가 그려져 있다. 그것은 화가가 귀를 착각했기 때문이다. 또한 16세기 중간쯤 독일의 신문에 실린 로마의 조망도 성·탄제로 성에는 급경사 지붕의 목조가옥이 그려져 있다. 그것은 로마가 성새도시(城塞都市)라고 생각한 화가가 자신이 알고 있는 독일의 성새도시를 모델로 그렸기 때문이다. 그러한 예는 상당히 황당한 것이지만 언뜻 보면 완전히 사실적이라고 보이는 그림조차 왜곡을 보게 된다. 17세기의 화가 마테우스 메리안((Matthä?us Merian)이 그린 파리의 노틀담 측면도는 언뜻 보면 충실하게 재현한 것으로 보이지만 사실은 그렇지 않다. ‘큰 반원형 창문을 가진 좌우 대칭의 높은 건물’이라는 사원관(寺院觀)에 따라 현실의 모습이 개변(改變)된 것이다. 다시 말해, 실제로는 오른쪽에 치우쳐 있는 대문 좌우 쪽에 잇대어 지은 행랑을 중앙에 두고 있다.