갤러리스트로서의 내 삶은 참 고달팠다.

내가 좋은 작가라고 생각하면, 컬렉터의 관심을 이끌어 내기에는 너무 동 떨어져 있었다.

지식 없이 무작정 갤러리를 오픈하고, 1년이 지날 즈음 갤러리의 역활을 알게 되면서, 나는 실험적이고 미술사적 가치 있는 작가를 발굴하겠다는 포부를 가졌었다.

2006년 그리고 곧바로 시작한 일이 미술사 재평가 작업이었다.

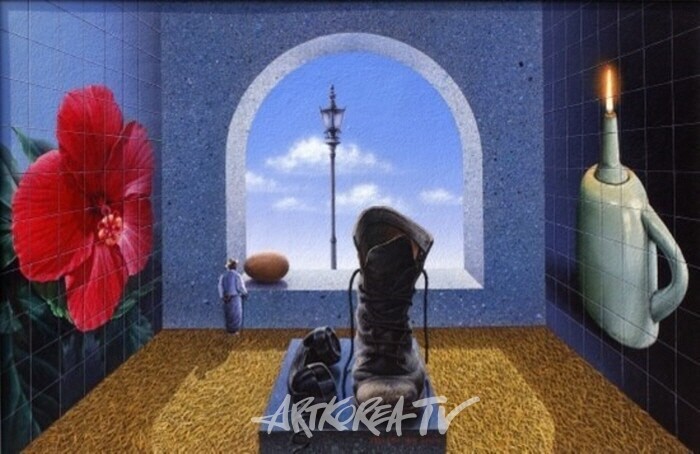

가장 첫 번째 전시로 한국의 초 현실주의에 대해 연구하면서 최효순 작가를 알게 되었다.

홍대 출신으로, 당시 아무도 가지 않던 극사실화에 매달려 대상 수상작이 없던 해의 최고상인 금상 수상을 하면서 훗날 후배들의 이정표가 된 작가이다.

그러한 사실을 바탕으로 시작된 기획전은 잠깐이었으나 정말 대단한 광풍을 몰고 오면서, 전시 오픈도 하기 전 모든 작품이 솔드아웃 되었고, 그려 달라는 주문이 빗발치기 시작했었다.

나는 신바람이 나서 주문을 받았고, 그런 내 행동을 선생님은 당신을 상업 작가로 전락 시킨 치욕으로 받아 들이면서 모든 주문을 해약하는 사태가 벌어지고 말았었다.

평생 작업에만 매달리며 1년에 겨우 몇 점 완성 시킬 만큼 사력을 다한 작품들이 그동안 팔릴 것 이라고는 생각지도 못했는데, 하루아침에 창고가 텅 비어 갔으니 선생님은 맨붕에 빠져 다시 초야로 돌아가고 말았다.

그때 그 전시로 인해 정말 많은 대가 분들을 만나게 되는데, 한결같이 나에게 하시는 말씀이, 절대 팔리지 않을 작품을 서울도 아닌 지방에서 다 팔았다는 것이 도무지 믿어 지지가 않는다며 나에 대해 궁금해 하셨다.

그때 그 칭찬들이 너무나 뿌듯했고, 본격적으로 전시 다운 전시를 기획하고 싶었다.

그리고 두 번째 전시가 이루어 지는데<어게인 다섯 가 지 흰색 전> 이었다.

이 전시는 1975년 일본 동경 화랑에서 열린 <다섯 가지 흰색전>이 우리나라 최초의 해외 전 이었다는 사실을 너무나 잘 알았기에 미술사적 중요도가 매우 높다고 생각했고, 이 전시를 위해 일본 동경 화랑으로 달려가 당시 전시작을 구매해 오기도 했었다.

하지만 전시는 너무나 초라하게 끝나고 말았다.

이동엽 선생님과 박서보 선생님의 작품을 제외 하면 작품이 너무 빈약했기 때문에 언론 플레이도 못해 보고 끝났었다.

곧바로 이동엽 선생님의 개인전으로 들어가면서 이번에는 메이저 갤러리들에게 이목을 집중 시키게 된다.

그런데 그 기쁨도 잠시, 아이러니 하게도 3개월짜리 전시가 1달만에 내려야 하는 결과를 불러 왔다.

전시가 시작되고 몇 일 후 부터, 전시장이 아닌 선생님의 작업실로 메이저 갤러리들의 방문이 시작 되었고, 직접 그림을 사 갔다는 연락이 하루 같이 날라 왔다. 이윽고 서울의 유명 갤러리와 전속 계약을 맺으면서 갤러리에 전시중인 작품의 철수 요청을 받게 된다. 그 사실이 나는 너무나 반가워 쾌재를 불렀지만, 작품이 철수 된 빈 전시장을 보면서 메이저 갤러리들의 횡포가 내심 괘씸하기도 했다.

지나간 이야기 지만 이동엽 선생님은 우리 갤러리와도 이미 전속 관계가 형성된 상태였다. 당시의 사정을 아시는 분도 많겠지만 이동엽 선생님 옆에는 언제나 내가 있었던 시절에 벌어진 일이다.

그렇게 선생님을 떠나 보내면서 나는 큰 깨달음을 얻게 된다.

"내가 아무리 노력해서 좋은 작가를 만들어도 내 손에 작품이 없으면 아무것도 아니다."

"시장을 만들고 작품을 공유 하려면 작가가 다작이 되어야 한다."

"모든 작가는 그림이 팔리기 시작하면 그때는 남이다."

이 세 가지로 인해 나의 고난의 길이 시작된 것이다.

"우선 미술사적 재평가 가능한 안 팔리는 작가를 찾아야 한다."

"작가의 작품을 최소 1000점은 확보 가능 하여야 한다."

때 마침 최효순 이동엽 선생님을 통해 알게 된 분이 이건용 선생님이셨다.

그런데 이건용 선생님을 두고 하시는 말씀이 참 납득이 어려웠다.

(미술사적으로 매우 중요한 작가인데 화가는 아니다.)

그래서 알아보니 행위 예술가였다.

그때 머리속으로 번쩍 떠 오르는 게 있었다.

다작을 넘어서 이분 자체가 작품이다 라는 생각이 들었기 때문이다.

마침 선생님은 나에게 대해 호감을 느끼고 계셨다.

내가 한번은 "선생님은 왜 저랑 함께 하시겠다 마음 먹으셨나요?" 하고 여쭤보니 선생님의 답변이 "평생 한 점도 안 팔린 제자의 작품을 싹 다 팔아 재끼지를 않나, 또 평생 어둠 속으로 사라질 것 같던 작가를 꺼집어 내어 빛을 보게 만들지를 않나~!!, 내가 김관장 같은 사람을 만나야 세계적인 작가 될 것이라는 확신이 생겼다." 라는 것이었다.

선생님은 내 예상대로 선생님 자체가 작품이었다.

그렇더라도 우선 작품을 내가 가지고 있어야 하는데, 도통 그림을 그리지 않으시니 가지고 있을 작품이 없었다.

할 수 없이 나는 선생님의 잡동사니라도 작품화 해야 했다.

선생님이 입고 계신 작업복에서 부터 선생님이 사용하시는 모든 것에 사인을 요구했고, 하물며 선생님이 드시다 남은 식사까지 작품 화를 시켰다.

그렇다 보니 아카이브에 눈을 떴고, 선생님의 지나간 흔적을 쫓아 아카이브화 시키는데 내 모든 시간을 걸었다.

특히 선생님이 그동안 일회성으로 생각하신 퍼포먼스들의 결과물을 가져와 작품화 시켰고, 이런 내 모습에 신이 난 선생님은 더 재미난 작업으로 화답하셨다.

당시 사모님은 투정 섞인 목소리로 "아니 이 양반은 화가도 아닌데 당신네가 바람을 넣어서 아주 못쓰게 만들어 놨다." 면서 우리 부부을 보고 한숨을 내쉬기도 했었다.

그렇게 몇 년이 지났고 드디어 선생님은 세상에 모습을 드러내셨다.

이제 떠날 때가 되었단 뜻이다.

(사모님의 눈에도 작품으로 보이면서 지금은 가장 든든한 후원자이자 메니저 역활을 하고 계신다.)

이때 내가 소장한 것은 아카이브성 작품들과 각종 사진들 이지만 그 수량이 거의 1000여점에 달했고, 그 중 팔고자 하면 팔아먹을 작품도 거의 절반은 준비된 상태였다.

때문에 처음으로 성공을 거둔 것이다.

그렇지만 동시에 다음 작가를 또 찾아야 했다.

시대적 흐름으로 보면 민중미술이었다.

그런데 민중 미술은 그 역사가 너무 짧고, 또 작가층도 얇아서 재평가적 의미 보다는 보다는 이미 몇몇 작가분에 의한 완성형에 가까웠다.

그래서 생각한 것이 팝아트였다.

문제는 작가를 찾는 일이다. |

더 이상 작가를 떠나 보내지 않고 내가 최종 승리자가 되려면 더 까다로운 조건이 형성 되어야 했다.

미술사적이고, 잘 안 팔리고, 살아 있을 때는 뜰 가능성이 매우 낮아야 했다.

정말 그런분을 만났다.

남들은 화가가 아니라고 하는데, 평생 화가로 그림을 그려왔고, 팝아트가 아니라고 하는데 본인은 팝아트라고 우긴다.

그런데 내가 보기엔 그냥 팝아트가 아니라 한국적 이기도 하다.

호불호가 강해서 전시조차 조심스러워 하는 사람도 있었다.

바로 조영남 선생님이다.

그때부터 지금까지 함께하며 선생님의 작품 관리는 내가 하고 있다.

(이제 돌아가시기만 하면 돈 덩어리다. )

지금의 인기작가나 불루칩들은 몇 백 년은 커녕, 몇 십 년도 지나지 않아 다 사라질 것이다.

그렇더라도 조영남 선생님은 끊임없이 재평가 받으며 유일하게 살아 남을 작가다.