[아트코리아방송 = 김한정 기자] 이향지 사진작가의 탐승기1 '금강산' 사진집을 묶은 첫 사진집이 나왔다.

인사동에 위치한 갤러리 인덱스에서는 2024년 11월 6일~11월 11일까지 이향지의 탐승기1 '금강산' 첫 사진집이 전시된다.

이작가의 말

금강산 사진집 묶었습니다.

금강산 사진전 엽니다.

첫 사진집이며, 첫 전시회입니다.

역행하는 재미.

저에게로 온 시간이 그러하였으니,

우리 앞으로 온 시대의 내용이 그러하였으니,

물이 기슭에 머무를 수 없듯이,

그 기슭의 아픔을 함께 살아내야 했습니다.

금강산에 밥을 구하러 가지 않았으나, 슬펐으며,

재미를 구하러 갔던 것도 아니었으므로 더욱 슬펐습니다.

금강산이 거기 있었으므로, 누군가는 찾아가서

그 산의 쓸쓸함을 달래주고 싶었습니다.

제 앞에 남은 날들이 그리 많지 않음을 알기에,

그날의 빛들을 한 번 더 만나 보려고,

두 겹의 행사를 마련합니다.

산 사진은 저의 재현이기도 합니다.

발밑을 조심하며 걷는 것은 산꾼들의 습관입니다.

산의 호흡을 좀 더 유지하도록 하겠습니다.

금강산에 부쳐

우리에게 소동파(蘇東坡)로 잘 알려진 북송대의 중국 시인 소식(蘇軾, 1037-1101)이 “고려국에 태어나서 금강산을 한 번 보는 것이 소원이다”라고 했듯이 예로부터 금강산은 국내외 선인들의 버킷리스트에 올라 있었다. 금강산 계곡에 무려 180여 개의 사찰이 있었으니 지상의 불국정토가 고려국에 있다고 선인들은 굳게 믿었던 것 같다.

그런데 10년씩이나 장마철 먹구름 사이로 햇살 비치듯이 금강산 가는 길이 열려 있었는데 나는 끝내 거길 가보지 못했다. 해금강 입석리가 고향인 이 씨 형제, 온정리에서 단신 월남한 장 씨, 그리고 스물세 살에 아들을 업고 혼자 내려온 김 여사 등 ‘너무나 긴 세월, 한을 삭이며 살아온’ 실향민들이 먼저 다녀와야 내 차례가 온다고 기다렸다.

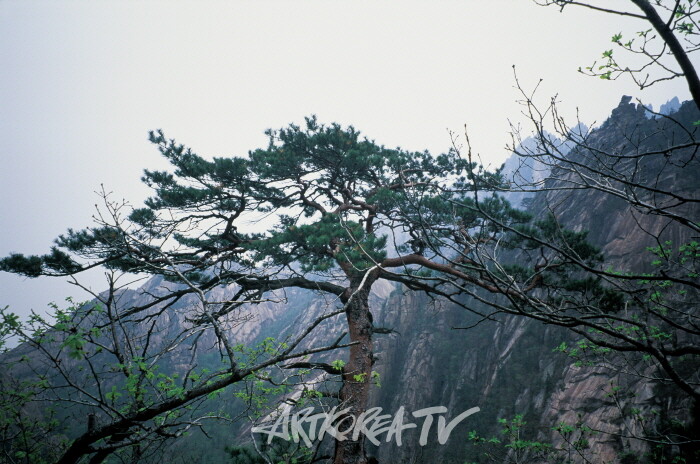

시급한 것은 불국정토보다는 통일정토였다. 간다면 그때 거길 가보고 싶었다. 그러나 어느 날 불현듯 다시 길이 막히고 금강산은 이제 이승의 삶처럼 다음을 기약할 수 없는 먼 산이 되고 말았다. 이런 속사정을 짐작이라도 했던 것일까. 시인이자 산꾼인 이향지 선생이 무거운 카메라를 들고 금강산 취재와 답사를 세 번씩이나 다녀와 우리에게 금강산의 마지막 모습을 보여주고 있다.

그것도 사계절을 달리해 다녀왔으니 연초록 나뭇잎이 돋아나는 봄의 금강(金剛), 신선이 살고(蓬萊), 단풍이 들며(楓嶽), 바위뼈(皆骨)가 드러난 금강산의 비경을 우리는 가지 않고도 고스란히 짐작해 볼 수 있다. 물론 북쪽의 통제와 안내에 따라 산에 올랐겠지만 그의 눈길은 이에 굴하지 않고 금강 여기저기를 훑는다. 거칠 것 없이 자유로우며 또 자유로워서 거칠 것이 없지만 동행한 가이드(관광조장)를 난처하게 할 정도는 아니다.

이규상 글