지금, 여기: 제주를 담는 세 가지 예술

양지윤, 대안공간 루프 디렉터

장소에 묶인 정체성을 탐구하는 것은 교환, 이동, 소통의 공간적 장애가 줄어들고 있는 세계에서 덜 중요하기보다는 더욱 더 중요하게 되었다. _ 데이비드 하비

2024년 제주를 어떻게 예술적으로 담아낼 수 있을까. <지금, 여기>전시는 3명의 여성 예술가와 함께 이 질문에 대한 답변을 구하고자 한다. 제주의 역사를 제 예술 실천안에 담아내는 손유진의 작업, 땅, 식물, 뿌리에 관한 설치 작업을 진행하는 김진아의 생태 작업, 자연과 인간 사이 연결고리, 관계에 대한 질문을 하는 박한나의 영상작업이 그것이다. 전시를 기획한 김유민 큐레이터는 제주가 지정학적으로는 해양도서, 역사적으로는 변방이라는 고립된 위치에서 다양한 요소들이 들어왔다 나갔기를 반복하는 열린 특성을 갖는다고 말한다.

2019년부터 4·3 기획전에 참여하며 손유진은 제주 4·3 사건과 관한 리서치를 진행해 왔다. ‘4·3을 어떻게 표현해야 진정성 있는 것일까’와 ‘동시대의 4·3을 어떻게 표현할 수 있는가’와 같은 질문에서 비롯하여, 작가는 자신이 거주한 와흘에서 4·3 사건이 있던 지역의 나무를 사건의 증거로 수집한다. 이곳에는 134개의 동백꽃이 핀다는 이야기가 있어왔는데, 4·3사건 당시 이곳에서 134명이 죽었기 때문임을 알게 된다. <대면>은 와흘에서 수합한 폐목을 연소시켜 가면을 쓴 소녀의 조각상을 만들었다. <물메의 땅>에서 제2공항이 생기면 사라지는 수산리에 있는 오름들에서 수집한 나무들을 사용해 반인반오상을 만들었다. 이 오름들이 4·3 당시 제주 도민들이 숨어 있던 공간이었음을 알린다.

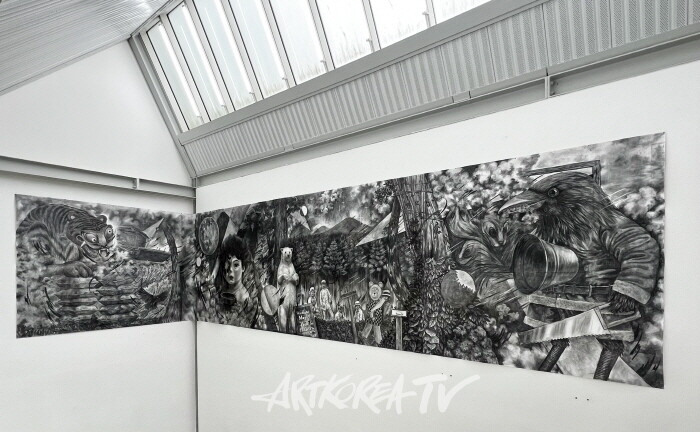

한국화를 전공으로 한 작가는 자연 상태의 것을 불로 태워서 자신만의 안료, 목탄으로 만들었다. 한국의 전통문화에서 태우는 행위는 대상을 기리고 위로하는 중요한 의례가 되어왔다. 작가는 변이의 과정을 거친 예술의 재료가 된 목탄과 이를 사용해 제작한 결과물인 예술 작업을 나란히 전시한다. 런던에서 제작한 첫 작업 <New Malden (코리아 타운)>은 런던에서 수합한 뉴 몰든 신문을 끓여서 만든 잉크로 그린 작업이다. 잉크를 가지고 뉴 몰든의 풍경, 신문 속 텍스트, 상징을 모아 만든 그림을 그렸다. <Flagship M>은 광주 무등산 흙을 수집해서 흰색 안료로 만들어, 수달과 가시나무를 그렸다.

작가는 다음과 같이 말한다. “내 작품은 사회를 연결하는 상징적 다리이다. 아카이브에서부터 수집, 재료 제작, 그리고 최종 작품에 이르기까지의 모든 작업 과정은 마치 다리처럼 새로운 지평과 시각을 향해 나아가는 길을 열어준다. 과거의 정보와 사실을 바탕으로 현재의 이슈와 이야기를 연결하고 이를 작품으로 승화시키는 것은 나에게 있어 사회와 긴밀히 연결된 자아의 표현이자 시각적 소통의 방식이다.”

<Explorer-X>는 작가가 거주하고 있는 ‘큰 섬’ ‘영국과 작가의 고향인 ‘작은 섬’ 제주 사이의 연결을 시도한 작업이다. 1920년 영국의 식물학자이자 탐험가 어니스트 헨리 윌슨(Ernest Henry Wilson)은 제주의 한라산에서 수집한 나무를 ‘구상나무Abies Koreana(Korean Fir)’라는 학명으로 발표했다. 2024년 작가는 서섹스 크리스마스트리 마켓에서 구상나무를 채집하고 이를 불태워 목탄으로 만들었다. 이 목탄을 사용해 소년의 얼굴, 흰 모자를 쓴 탐험가, 두 발로 서있는 북극곰, 구상나무가 어우러진 대형 드로잉을 제작했다. 손유진의 그림은 과거/현재/미래가 섞여서 초현실적인 내러티브를 엮어낸다. 지역에 있었던 역사적 순간이라는 과거, 내가 바라본 현재의 풍경, 실존하지 않지만 초현실적인 이미지라는 미래를 병치한다.

박한나는 2012년 제주도로 처음 이주했다. 생산적으로 살아야 한다는 서울에서 일상의 압박에서 벗어나고자 제주로 이주했지만, 이곳에서 또한 숲을 없애는 개발 장면을 목도하게 된다. 이후 작가는 기후 위기 관련한 불안한 감정과 불확실함에 관한 인터뷰 영상 작업을 진행한다. 그의 작업은 기후 위기라는 행성적 위기 상황에서 예술가의 실천이 어떤 사회적 역할을 할 수 있는지에 대한 고민에서 비롯한다.

생물다양성 관련 다양한 지역의 학자, 연구자, 활동가와 같은 사람들의 이야기로 다큐멘터리적인 이미지와 수집한 이미지를 함께 몽타주 하는 영상을 제작한다. <코끼리는 여기에만 있다>에서 비자림로 확장공사를 둘러싸고 생물다양성 관련한 변호사, 토목공학 교수, 고생물학자, 새 전문가, 버섯 연구자, 양치식물 전문가 외 9인의 인터뷰를 기반으로 한다. 인터뷰에서 어떤 이들은 인간이 안전하게 살아갈 권리가 법적으로 보장이 되어야 한다면, 비인간의 권리도 법적으로 보장이 되어야 한다고 말하고, 또 다른 이는 비자림로 개발에 찬성한다. 다큐멘터리적 영상 이미지와 마인크래프트 게임 이미지를 몽타주한 영상 작업이다.

박한나는 말한다. “오늘날 이미지는 현대인의 주요한 소통 수단이며 인간과 경제를 중심으로 한 세계의 작동 방식에 윤활유가 되곤 한다. 최첨단 스크린을 매개한 이미지와의 빈번한 접촉은 현대인에게 물질적 현실과 단절감을 유발하기도 한다. 오늘날 인간에게 비인간은 자원 혹은 배경 이미지로 소비되곤 한다. 이러한 이미지의 작동은 인류세의 파급력이 개인에게 경험적으로 인식되기 어려운 구조를 형성한다. 그렇다면, 이미지를 다루는 시(청)각 예술은 이러한 동시대에 어떻게 반응하고 있을까?” 시각에 특화되어 있는 인간에 비해 동물은 후각 촉각으로 살아가기도 한다. 관객이 인간인 경우, 어떤 시청각 작업으로 비인간의 이야기를 전할 수 있을까.

이 질문에 대한 예술적 답변이 <긴 어둠의 터널> 작업인 듯하다. 밤 시간 제주의 곤충들, 나뭇잎, 초록색 뱀과 같은 작은 존재들을 기록한 시적 형식의 에세이 영상이다. 영상 속 한 여성은 제주의 작은 생명체를 램프 빛으로 비추며 걸어가며, 포크레인이 파낸 공사 현장과 자그마한 생명체들을 나란히 비춘다. ‘뜨겁고 캄캄한 밤에 너의 안부를 묻는다’는 문장이 말하듯, 작업은 인간과 비인간의 연결을 더듬는 듯하다. 작가는 '잡초와 나', '작은 존재들과 터널을 통과하기'와 같은 관계와 연결에 집중한다.

김진아는 ‘땅’에 대해 생각해 보는 작업을 제작해 왔다. 지역의 고유한 정신문화의 바탕인 장소성과 역사성을 통해 땅은 형성되지만, 그 실체는 시대에 따라 변화하는 유기적인 속성을 갖는다고 작가는 말한다. 작가는 관계, 적응, 구분, 공동체 안에서 구체적인 개념들이 어떻게 땅에 대한 문화를 형성하는가에 대해 질문한다.

<프로젝트 밭_ Deep Life Logbook>은 2023년 김진아가 예술공간 이아 입주 작가로 활동하며 스튜디오 아래층 카페에서 6조각의 바퀴 달린 부직포 화분에 식물을 키우며 시작되었다. ‘이동식 밭’은 자급자족적 태도를 기반으로 사람들이 모여 이야기를 나누는 공간으로 활용되었다. 울산에서 진행한 <부유하는 밭>은 기후난민이 되었다는 전제하에 삶을 지속하기 위한 방법을 고민하며 시작한다. 정이십면체 구조의 밭을 만들고 보리 새싹을 심어 바다 위에 띄우고 경작할 것을 시도한다. 하지만 부유하는 밭은 이내 물속으로 가라앉는다. 낚시하던 시민이 밭을 건져 올려준다. 작가는 건져 올린 밭을 물로 씻고 다시 보리 새싹을 심는 과정을 거쳐 모든 사건을 전시한다.

작가는 말한다. “내가 어디를 가든 함께 움직이는 작은 밭을 갖고 싶다고 생각하고 있다. 내가 상상하는 나의 땅에는 의, 식, 주의 안정감, 공동체, 자유, 배려, 시간, 공존 같은 것들이 풍요롭고, 마치 달처럼 어디에나 있으며 누구나 자유롭게 오고 갈 수 있는 땅이다. 부유하는 밭은 새로운 대지에 닿으면 둥글게 말았던 몸을 펴 나의 땅이 되어주는, 작게나마 작물을 길러 나누며 주변을 연결해 주는 역할을 할 것이다” 작가는 움직이는 밭을 만들어 사람과 사람이 살아가고 있는 관계성, 그리고 우리가 살고 있는 땅에 대해서 말하다,

<뿌리듣기> 영상 작업에서 ‘제주 사람’의 정체성에 대한 질문을 나눈다. 작가는 ‘제주 사람이세요?’라는 질문에서 이주민으로서의 날 선 감각을 느낀다. 제주로 이주한 두 명의 작가 공영선, 여다함, 차해랑과 함께 ‘제주 사람은 누구일까?’에 관한 이야기를 기록한 영상 작업이다. 이주와 적응, 생존, 정착과 제주 사람의 정체성에 대해 열린 질문을 나눈다.

비평가 제프 켈리는 새로운 장르 공공미술에 대한 글에서 ‘사이트site’와 ‘플레이스place’를 개념적으로 구별한 바 있다. 사이트는 추상적인 입지를 뜻하는 대신, 플레이스는 지리적 지역에 묶여 있는 친밀하며 개별화된 문화를 뜻한다는 것이다. <지금 여기> 전시는 플레이스로서 제주를 전체론적 문화 안에서 다양한 시각으로 담는다. 외부인과 내부인, 인간과 비인간의 흔들리는 경계 속에서 상실된 문화적 플레이스를 회복하고 새로운 제주에 관해 질문한다.