[이선영 미술평론] 박지호 ‘floating’

박지호 ‘floating’

이선영(미술평론가)

박치호가 여태까지의 작업에 붙인 ‘floating’이란 키워드는 우선 현대인의 떠도는 삶을 떠올리지만, 그가 태어난 곳이 섬이고 도시에서 학업을 마치고 다시 그곳으로 돌아가 작업하고 있는 삶과 예술의 여정을 반영한다. 현대적 삶에서 부유(浮游)는 은유이기도 하지만 그에게는 실제였다. (...)

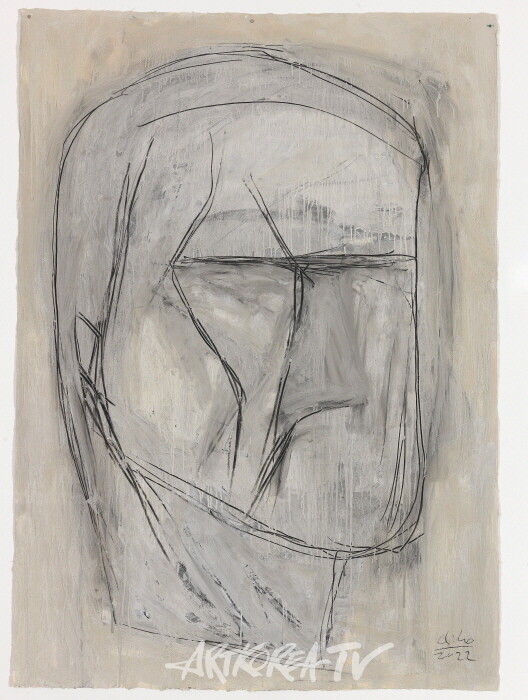

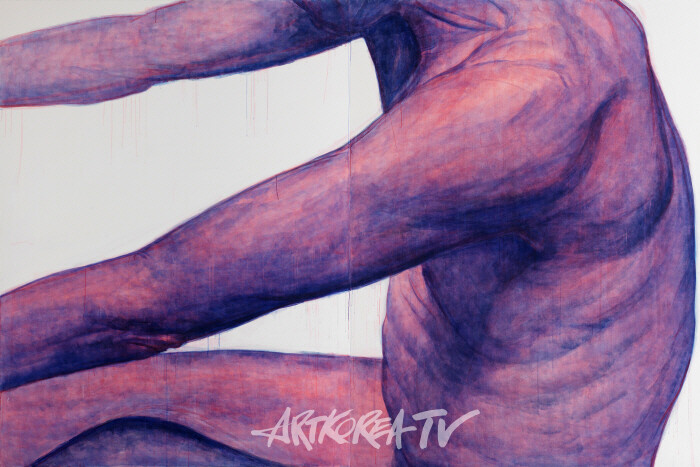

현실적 몸 형태를 토르소로 표현하거나 눈코입이 사라진 두상을 그리는 그의 작업에서 이상적인 의미의 인간은 희미하다. 토르소의 경우, 예술형식으로 정립된 표준적 도상보다는 말 그대로 팔다리가 잘려 나간 것 같은 모습이며, 한 개인을 특징짓는 가장 대표적인 신체 부위인 얼굴은 익명적이다. 돌처럼 묵직한 덩어리는 육체의 실재성에 가지는 작가의 관심을 알려준다. 그의 몸은 표정 없는 얼굴처럼 불투명하다. 가장 확실한 듯한 얼굴이나 몸에 드리워진 불확실성은 실재와 관련된 작가의 화두이다.(...)

험한 세상을 맨몸으로 굴러다녔던 이 ‘돌덩이’는 늙어감의 상징인 신체 불균형을 보여주고 있다. 두상의 경우 눈코입, 전신상의 경우 두손 두발이 다 생략되어 있는 것은 인간이 자기표현에 필요한 구체적 기관들을 삭제하는 것과 마찬가지다. 본질처럼 남은 덩어리 하나는 불완전한 상태로 말한다. 말하기 힘든 상태에서 발설되는 말은 그만큼 절박하다. 말을 위한 말이 지배하는 사회에서 상처받고 기억하는 몸의 언어에 귀 기울이는 것이다.(...)

목 위와 다리는 화면에 의해 자연스럽게 잘려있지만, 팔을 그렇지 않은 토르소들은 주요 기관들의 상당 부분 제거했음에도 불구하고 육중한 느낌이다. 중력에 강하게 반응하는 몸체들은 실체감이 있다. ‘실체라는 부유’라는 전시 부제는 부유하는 삶의 보편성, 그리고 실체의 표류 등을 포괄한다.(...)

몸이 단순히 생물학적으로 주어진 것은 아니기에, 몸과 텍스트를 연결짓는 사고는 설득력이 있다. 삶의 무게감을 담고 있는 박치호의 작품 속 지워지고 잘려진 얼굴과 몸은 언어로 환원될 수 없는 자리를 가리킨다. 다시 써지기 위해서 기존의 것은 지워져야 한다. 기억의 총량은 정해져 있기 마련이다. 기억과 연동되는 망각은 인간이 예술작품이나 자연처럼 거듭해서 해석하고 다시 씌여져야 하는 존재임을 알려준다. 그것은 작업재개 이후 줄곧 인간 존재에 매달려 왔던 작가에게 중요한 문제다.(...)