'흔', 분단풍경 감각 하기

최연하 (사진평론가, 독립큐레이터)

우리는 분단을 어떻게 시각화할 수 있을까. 특히 분단 ‘이데올로기’처럼 보이지 않는 것을 사진은 어떻게 재현할 수 있을까. 휴전 71년이 된 2024년, 분단 시대의 예술과 분단체제 극복을 위한 예술의 몫을 다시 들여다본다. 분단을 문학적으로 다룬 ‘분단문학’(전후문학, 분단문학, 통일문학 등 다양한 용어가 있다.)이 있고, 시각예술에서도 ‘분단미술’이라는 용어가 있으니 ‘분단사진’이라는 용어로 분단과 사진에 대해 담론화할 수 있겠다. 그런 측면에서 박종우의 사진은 새롭게 조명될 필요가 있다. 왜냐하면 ‘분단’의 가장 강력한 표상인 DMZ를 하늘과 땅에서 샅샅이 촬영하고 다시 주제, 소재별로 접근하여 긴 시간, 긴 호흡으로 작업을 지속했기 때문이다.

박종우는 2009년부터 비무장지대를 촬영한다. 비무장지대를 공식적으로 기록하고 남기기로 한 국방부의 계획에 발맞춰 시작되었다.

2024년 5월 9일, 필자와의 인터뷰

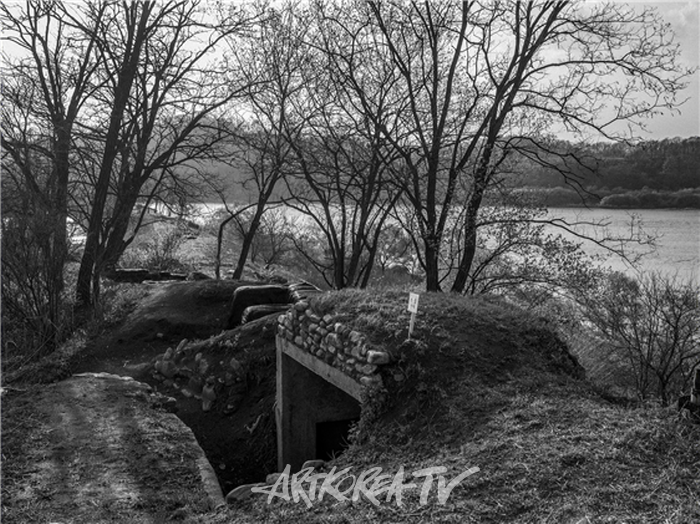

보안상의 이유로 언론과 민간에 거의 노출이 되지 않았던 감시초소 GP를 방문하여 건물 내‧외부를 촬영하고, 항공촬영까지 한 것은 정전 협정 발표(1953년 7월 27일) 이래 전무후무한 일이다. 촬영을 하는 사이, 천안함 피격사건(2010년 3월 26일)과 연평도 포격사건(2010년 11월 23일)이 발발해 더 이상 작업을 진행할 수 없었다. 갖은 우여곡절을 겪으며 <북방한계선>, <임진강>, <한강하구 중립수역>, <대전차 방어벽> 등 한반도 분단으로 인해 파생된 풍경과 현상을 계속 기록한다. 그 결과물이 세계 출판계의 거장 ‘슈타이들(Steidl)’에서 사진집으로 묶여 출판되며 국내·외에서 각별한 주목을 받는다. ‘세계 유일한 분단 국가에서, 분단사진을 촬영하는, 분단 전문 사진가’가 분단 풍경을 방대하게 집적한 결과물이기 때문이다. 분단 사진가 박종우를 널리 알리는 사건이었다.

“작가는 때로는 헬기를 타고 망원렌즈를 이용하여 비무장지대의 모습을 찍기도 하고, 때로는 무거운 카메라를 메고 대상에 근접하여 찍기도 하는데, 한편으로는 비무장지대의 스펙터클한 경관이 무엇인가를 보여주었고, 다른 한편으로는 작은 생명체 속에 들어있는 섬세한 우주의 모습을 보여주었다.… 이것은 아무나 할 수 있는 작업이 아니다. 역사의식과 미학적 상상력을 겸비한 작가만이 이런 섬세하고 구체적인 사진을 남길 수 있다.” 정근식, <한반도 분단경관의 기록과 평화적 감수성>, 박종우 사진집『비무장지대 DMZ』, 고은사진미술관, 2020, p.248 (박종우는 2020년에 한국 전쟁 발발 70주년을 맞아 <비무장지대 DMZ> 전시를 개최하면서 동명의 사진집을 출판한다. 슈타이들 출판에 이은 한국어판이다.)

박종우의 DMZ사진에 대한 적확한 설명이다. 비무장지대 생태계의 서늘한 풍경, 비무장지대 안에서 이루어지는 군사 활동, 판문점에 있는 ‘공동경비구역’, 휴전선 감시초소인 GP, 그리고 물의 경계(한강하구 중립수역)까지, 분단 시대의 목격자 박종우의 카메라는 한국 현대사의 거대한 굴곡이 만든 거시적인 풍경부터 아직 끝나지 않은 전쟁에 꼭꼭 묻혀있던 작은 풍경들에 닿는다.

2024년 6월에 새롭게 전시와 책으로 묶인 <흔> 은 70년 시간의 더께에 덮여 그동안 볼 수 없었던 분단 풍경을 드러낸다. 극심한 이데올로기의 갈등을 겪어내야 했던 냉전체제의 최전방에서 국가도 개인도 모두 전쟁과 분단의 기억을 지우거나 왜곡할 수밖에 없었다면, <흔>에 등장하는 ‘그곳’(정확한 주소를 알 수 없는 장소이다.)은 분명히 기억하고 있었다. 우리가 지워진 기억, 억압된 감각 그 자체로 전쟁과 분단을 경험할 동안 ‘그곳’은 평생 전쟁 중인 시간을 살았다.

경계 앞의 존재들, 분단의 흔적을 깨우기

박종우의 분단 풍경 <흔>은 휴전 71년, 인간의 시간으로 감각하기에는 너무 긴 시간의 흔적을 쫓는다. 위치를 정확히 알 수 없지만 어딘가에 분명히 존재하는 ‘그곳’이다. 잘 드러나지 않기에 인지할 수 없는 ‘휴전’ 상황처럼 <흔>은 우리가 살고 있는 현재가 전쟁이 끝난 것이 아닌 중단된 시간이라는 것을 낯설고 공허하게, 무심한 듯 감각적으로 보여준다. 내가 태어나 지금까지 살고있는 대한민국은 휴전 상태 곧, 전쟁 중이었다! 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 내 삶의 ‘사건’이나 ‘감각’으로 다가오지 않았기에 전쟁이 끝난 것이 아닌 중단된 시간이라는 것을 잊고 살았던 것이다.

휴전선을 따라 한반도를 가로지르는 도보 여행을 한 경험이 생각난다. 내가 본 분단 풍경은 차 한 대도 지나가지 않는 한적한 도로이거나 잡풀이 무성한 숲길이거나 강변이었다. 시각으로 감각 할 수 있는 분단은 철책과 초소를 둘러싼 낡은 울타리 정도였다. 좀 더 걷다 보니 사격연습장이 무심하게 등장하긴 했으나 한국 전쟁 당시 격전지의 상황을 짐작할 정도는 아니었다. 방향도 위치도 가늠할 수 없는 가운데, 보이지 않는 분단의 경계를 감각 하기 위해 오로지 걸었던 기억이 선명하다. 내가 감각할 수 있는 시간을 넘어서는 분단이 저 산 너머 저 강 너머에 계속 흐르고 있었다. 내가 살아내야 할 현실의 시간이기도 했다.

감각할 수 없는 시간의 풍경은 박종우의 <흔>에서 어떠한 사건으로도 드러나지 않고 다만 말없이 펼쳐진다. 대개 다큐멘터리 사진이 의도하는 서사와 의미는 찾을 수 없다. 오직 장면 자체에 집중한 사진들이다. 심심하고 무덤덤하거나 건조하고 냉랭해 보인다. 무엇인지 알 수 없는 오브제들이 등장하는가 하면, 분단을 표지하는 전략적, 인공적 설치물들이 간혹 보일 뿐이다. 언뜻 정동석의 <반(反)-풍경>이 떠오르기도 하고, 세계 사진사에서 풍경 사진의 중요한 이정표가 된 <뉴 토포그래픽스: 인간에 의해 변화된 풍경(New Topographics : Photographs of a Man-Altered Landscape> 전시작이 연상되기도 한다. 정동석은 <反-풍경 Anti Landscape, 1983-1989>에서 전혀 극적이지 않은, 지루하고 나른한 ‘분단 풍경’을 제시한다.

우리가 보는 이 풍경이 얼마나 복잡하고 난해한 이데올로기에 쌓여 있는지, 거리를 두고 사유할 것을 강권하려는 의도이다. ‘뉴 토포그래픽스’ 전시에 참여한 작가들은 공통적으로, 촬영 지역을 과학적/객관적인 관점으로 접근하여 정확하게 묘사하려는 시도를 하였다. 대상의 미적, 정서적인 측면보다 시각적 정보를 드러내 당시 미국 환경이 직면한 현실에 대해 비판적인 태도를 견지한 것이다. 박종우의 <흔>은 정동석과 ‘뉴 토포그래픽스’의 시각이 겹쳐지고 거기에 ‘자연미’와 ‘생동미’를 더한 생생한 이미지다. 어떤 사진 속에는, 숭고하고 장엄한 스펙터클이 보이기도 한다.

우리를 둘러싼, 우리 앞에 놓여 있는 현실 그 자체를 어떻게 감각하게 할 것인가? 가리워져 있던 저편으로 우리의 시선을 넓혀가는 것, 실체가 명확하지 않은 채 70년 내내 누수되어 일상의 일부가 되어버린 분단을 감각하고 진단하는 것, 박종우는 평화적 감수성과 섬세한 생명 의식을 발현한다. 지워진 기억을 살려내고 억압된 감각을 깨우려는 시도이다. 객관/과학적 거리두기가 아니라 가까이 다가가 다시 보고 가만히 들여다보고 어루만지며 사진 촬영하기. 감각할 수도 인식할 수도 없었던, 텅 빈 이데올로기로 꽉 채워진 ‘그곳’을 드러냄과 동시에 애도하기.

흔적은 사라지면서 살아나는 속성을 지닌다. 마치 필름의 잠상(Latent Image)처럼 잠들어 있다가 어느 순간 현상이 되면서 자기 존재를 드러내듯이. 역사의 기억-흔적은 묻어두면 페이드아웃 된다. 멀어지려 할 때 다시 붙들어 과거와 말을 걸어야 한다. 박종우가 우리 일상에 자연스럽게 스며든 분단 풍경 속에 언제 지워질지 모를 흔적들을 사진으로 깨워낸 이유이다.