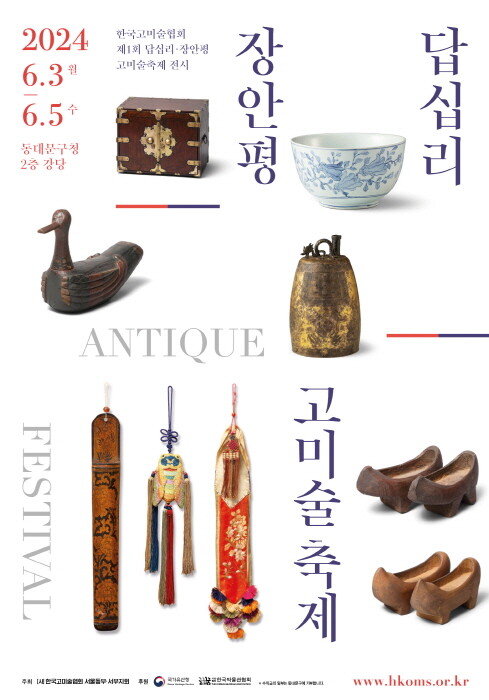

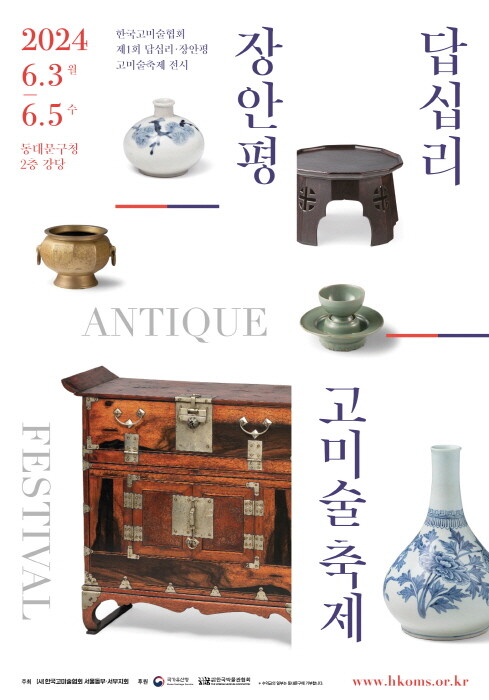

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 한국고미술협회(회장 김경수)는 오는 6월 3일부터 3일간 서울 동대문구 문화거리의 중심이자 상징인 답십리와 장안평의 고미술업체들과 역사의 혼과 선인들의 지혜가 담긴 옛 유물들을 대중들과 함께 향유하고자 ‘제1회 장안평&답십리 고미술축제’를 동대문구청에서 개최한다.

‘제1회 장안평&답십리 고미술축제’는 K컬쳐에 관한 전 세계 관심이 증폭됨에 따라 한류의 근간인 우리 문화유산의 아름다움을 알리기 위한 것으로, 이번 5월 17일 국가유산 체제 즉 문화재(文化財 cultural properties)에서 문화유산(文化遺産 cultural heritage)으로의 전환 시기에 맞춰 처음 열리는 전시회로서 의미가 깊다.

이런 '문화유산'은 다만 화려하고 고고한 옛 그림이나 백자, 청자만을 가리키지 않고 일상에서 쓰이던 소박한 화로, 소반, 떡살과 같이 오랜 세월과 생활 흔적이 담긴 '아름다운 우리 것'을 모두 아우른다.

이번 고미술축제를 주최하는 답십리&장안평 고미술상가는 1980년대 초부터 시작하여 지금은 100여 개의 고미술 전문상가로 형성되어 있으며 도자기, 고서화, 전적, 목기, 민속품, 석물 및 기타 공예품 등 약 7만 여 점의 문화유산을 만날 수 있는 국내 최대 규모의 고미술시장이다.

특별히 6월 5일(수) 오후 2시부터는 'KBS 진품명품’의 감정위원들이 다수 참여하는 '무료감정 이벤트'가 마련되어 있어 소중한 유물의 가치를 알아볼 수 있는 절호의 기회가 될 것이다.

김경수 한국고미술협회장은 “기존 재화적 성격이 강했던 ‘문화재’에서 과거와 미래를 잇는 ‘문화유산’으로 명칭이 확장 변경되는 시기에 열리는 첫 전시회인 만큼 차세대에 더욱 가치 있게 전할 수 있는 예비문화유산을 발굴하는데 노력하고, 풍부한 미래가치를 품은 답십리와 장안평 고미술상가의 새로운 매력을 발견하시기를 희망한다”고 말했다.

한국고미술협회는 1971년도에 설립돼 문화유산을 최전선에서 지킨다는 사명감을 가지고 문화유산의 보존과 계승·활용하고자 전국 13개 지회에서 정회원 450여 명이 활동하고 있는 단체이다.

머릿장은 방의 머리맡에 놓고 손쉽게 사용할 수 있게 만든 장이다. 높이가 얕은 천판(天板)에 작은 물건을 올려놓기도 하고 중요한 서류를 넣어두기도 했다. 안방에서 쓰는 머릿장은 마치 장롱을 축소시킨 것처럼 크기가 작아 흔히 '애기장' 혹은 '버선장'이라 불린다.

나무 중 자연결이 가장 도드라지게 나타나는 나무가 먹감나무이다. 따듯한 남쪽지방에서 자라고 감나무 안의 줄기에 검은색으로 물든 나무로, 검은 줄기의 형태가 미려하여 고급가구에 사용되는 등 귀하게 여겨진다. 새까만 검은 줄기 부분은 습기 등에 약하여 터지는 단점이 있지만, 이 머릿장은 배면 붙임과 같은 보강방법을 제작하여 나뭇결의 무늬가 화려하고 독특하다.

반닫이(櫃)는 우리 민족에게만 있는 가구로서 각 지방마다 개성을 갖추고 있다. 밀양반닫이는 양산과 충무를 포함한 한줄기 양식으로 시작하여 파상 발전되어 장석 등의 부분에서 독창성을 가지게 되었다.

밀양반닫이는 대부분 받침다리가 없고 각목형의 족대(足臺)만 달려 있으며, 경상도반닫이로서는 앞면에 부착되는 무쇠금구장식이 비교적 많은 편이다

문양으로는 불로초형의 약식화 된 경첩에 아(亞)자 무늬가 독특하고, 아랫널 복판에 달린 달형 손잡이와 전체적으로 어울려 아름다움을 더한다.

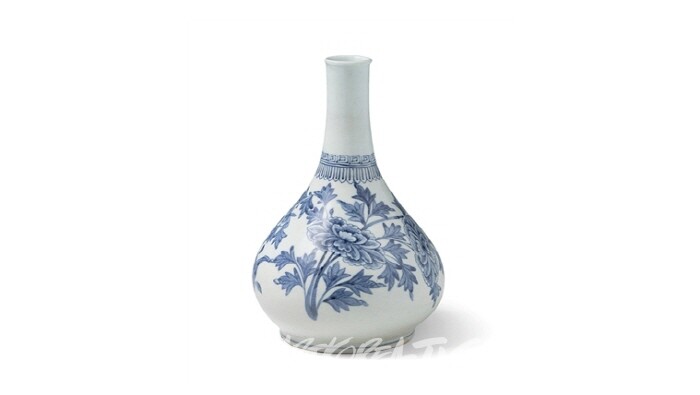

긴 목이 서서히 벌어져 내려오다가 넓은 몸체 아래와 만나는 형태로 조선후기 전형적인 백자병이다.

어깨에 격자문대와 화판문대를 두르고, 몸체 전면에는 담청색이 감도는 청화로 큼지막한 모란을 한가득 그려 넣었는데 한폭의 궁중회화를 보는 듯하다. 이처럼 자유롭고 대범한 공간구도를 연출하는 시도는 19세기 청화백자의 가장 큰 특징이다. 은은한 광택이 있는 담청색의 백자유가 고르게 시유되어 있고, 굽부분은 유약을 닦아내고 가는 모래 받침의 흔적이 남아 있다.

혼례에 쓰이는 중요한 상징물로, 기러기라고 하지만 실제로는 오리모양으로 나무를 깎아 만든 것이다.

옛날 아들을 둔 집에서는 기러기를 집 안에서 기르다가 아들이 장가가는 날 기럭아범이 등에 지고 신랑 앞에 서서 갔다. 이것이 점차 내려오면서 산 기러기 대신 까만 옻칠을 입힌 나무기러기를 사용하게 되었다.

혼례식 중 가장 중요한 절차를 전안지례(奠雁之禮)에 신랑은 기러기를 받아 상 위에 놓고 절을 두 번 하는데, 이것은 신랑이 부인을 맞아 기러기와 같이 백년해로를 하고 살기를 맹서한다. 이렇듯 기러기는 도덕적 품성을 중시하는 한민족의 정절 ・신의・우애・사랑의 길조로 여겼기에 그 가치가 더 있다.

열쇠패는 화려하고 독창적인 공예품으로 왕실 및 사대부의 애장품으로 쓰였다.

화려한 열쇠패는 상류사회의 혼수품으로 유행하였고 조선시대 시나 글귀에도 등장한다. 별전, 괴불, 매듭, 자수 등 갖가지 장식은 복과 재물이 주렁주렁 달리라는 의미를 가지는데, 이처럼 자수 문양 열쇠패는 별전형태의 열쇠패에 비해 흔하지 않아 특이함을 가진다.

조선시대 가구는 대부분 실용면에 충실하고 단순한 구성 형식을 가진다. 갑궤수리는 수납할 수 있는 서랍구조에 덮문이 설치하여 중요한 것을 보관하는 용도로 쓰였다.

개화기 이전에는 중요한 문서를, 개화 후에는 금은보석이나 화폐 등을 보관하는 용도로 사용되었다. 이 갑궤수리는 장석으로 기능성을 가지는 동시에 황동장석으로 조이(雕螭)되어 더욱 고급스럽다.

약장은 한방재를 담아 보관하는 장으로, 한약방에서 사용하는 대형과 가정상비약을 보관하기 위한 소형이 있다. 이 약장은 작은 크기로 뒷면에 경첩을 달아서 한의사가 왕진용으로 열어서 사용하고, 평상시는 접어서 잠그면 오동함처럼 보여 단아하면서도 고급스러움이 묻어난다.

옛날에 고관이 궁중이나 관청에서 숙직할 때 상노들이 이 상에 음식을 담아서 머리에 이고 나를 때 쓰는 상으로 번상(番床)이라고도 한다. 공고상은 원래 관가에서 쓰기 위해 만들어진 것으로 그 생김새는 깔끔하며 재료도 대부분 행자목과 같은 고급 재질을 사용하고 생옻칠을 했다.

반면(盤面)은 12각으로 되어 있고 다리에 해당하는 통상(筒狀)의 각은 12각보다 적다. 앞부분에 해당하는 통상에는 머리에 이었을 때 앞을 내다볼 수 있도록 안상(眼象) 또는 풍혈 구멍이 뚫려있어서 실용성과 안정적 미감이 모두 담겨 있다.