전시명-한국 근현대 자수: 태양을 잡으려는 새들»

전시기간-2024.5.1.~2024.8.4.

장소-국립현대미술관 덕수궁

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 국립현대미술관 덕수궁에서는 2024.5.1.~2024.8.4까지 '한국 근현대 자수: 태양을 잡으려는 새들'이 전시되고 있다.

바늘을 도구 삼아 다채로운 색실로 직물을 장식하는 자수는 인류의 오랜 문화유산 중 하나다. 다만 훼손되기 쉬운 재료 특성상 현전하는 고대, 중세의 자수 유물은 지극히 적고, 근현대 자수는 주목받지 않아 다소 낯설게 느껴지기도 한다. 이번 전시는 잘 알려지지 않은 자수 작가와 작품을 발굴, 소개하고 주류 미술사에서 주변화되었던 자수 실천이 시대에 따라 어떻게 전개되었는지 살펴본다. 자수의 역사 뒷면에 순수미술과 공예, 회화와 자수, 남성과 여성, 창조와 모방, 전통과 근대, 서양과 동양, 공(公)과 사(私), 구상과 추상, 수공예와 산업(기계)공예 등 여러 층의 실들이 복잡하게 얽혀있음을 발견하게 하는 전시를 소개한다.

국립현대미술관은 한국 근현대 자수의 흐름을 입체적으로 살펴보는 «한국 근현대 자수: 태양을 잡으려는 새들»을 5월 1일부터 8월 4일까지 국립현대미술관 덕수궁에서 개최하고 있다. 한국 자수는 동아시아 국가들과의 교류 속에서 시대마다 독특하고 아름다운 문화를 꽃피웠다. 다만 현재 남아 있는 고대, 중세 유물의 수가 한정적인 탓에 흔히 ‘전통자수’로 불리는 작품은 19세기 말에서 20세기 초에 조선 시대 여성들에 의해 제작되고 향유된 규방 공예로서의 자수가 대부분이다. 특히 그 이후 자수의 변화상은 ‘주류 미술사’의 관심 밖에 있었다.

이번 전시에서는 19세기 말 이후 동시대에 이르기까지 개항, 근대화 및 서구화, 전쟁, 분단, 산업화, 세계화 등 급변하는 시대 상황과 미술계의 흐름 속에서 역동적으로 변화해 온 한국 자수의 다양한 면모를 소개하고 있다. 자수 실천에 변화의 조짐이 일어났던 19세기 말에서 20세기 초 제작된 전통자수를 탐색하는 것에서 시작하여, 20세기 초 공교육과 전시를 통해 ‘미술공예’로 거듭난 자수 실천의 변화, 광복 이후 현대적 조형언어로 떠오른 추상을 수용한 자수의 면모를 살펴본다. 또한 조국 근대화 시대, 자수가 국가 경제에 기여하는 산업공예로, 그리고 보존하고 계승해야 할 전통공예로 부각되는 과정을 들여다본다. 이 밖에도 일제 강점기, 도쿄에 위치한 여자미술전문학교(현 여자미술대학)에서 유학해 자수를 전공한 한국 여성들의 활동상과 자수 작품도 소개한다.

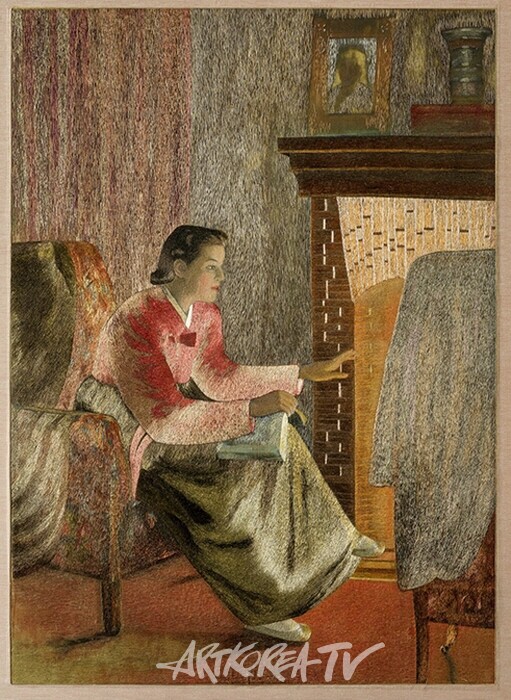

김혜경(1928~2006)은 개성에서 태어났다. 손재주가 뛰어난 어머니에게 자수를 처음 배운 그녀는 국내 최초로 설치된 이화여자대학교 예림원 자수과에 입학하고, 동대학 교육대학원에서 석사학위를 받았다. 화면을 가득 메운 사실주의 화풍의 섬세한 자수부터 추상자수, 전통자수 등 다양한 기법에 능했던 김혜경은 “여성이면 누구나 수를 놓을 줄 안다는 통념 때문에 수를 체계화시키고 정리하지 못한” 것에 아쉬움을 느껴 1983년 『수(繡): 기초기법』을 출간했다. ‹정야›는 김혜경의 이화여자대학교 자수과 졸업 작품이다. 당시 미술대학 교수 김인승(1910~2001)에게 밑그림을 받아 그 위에 김혜경이 직접 수를 놓았다. 벽난로 앞에서 불을 쬐며 독서를 하는 여성의 모습은 당시 무척 새로운 자수 소재였다. 작가는 다양한 자수 기법 대신 평수를 주로 사용해 전면을 메웠는데 전체적으로 조화로운 색감과 자연스러운 그라데이션, 그리고 섬세한 디테일이 돋보인다. 특히 한복 주름을 따라 자연스럽게 흐르는 바늘땀의 선, 한복과 소파, 카펫의 촉감 등에서 자수의 매력을 십분 느낄 수 있다. 무엇보다 주위로 퍼져 나가는 난로의 온기와 불빛을 실감나게 표현했다.

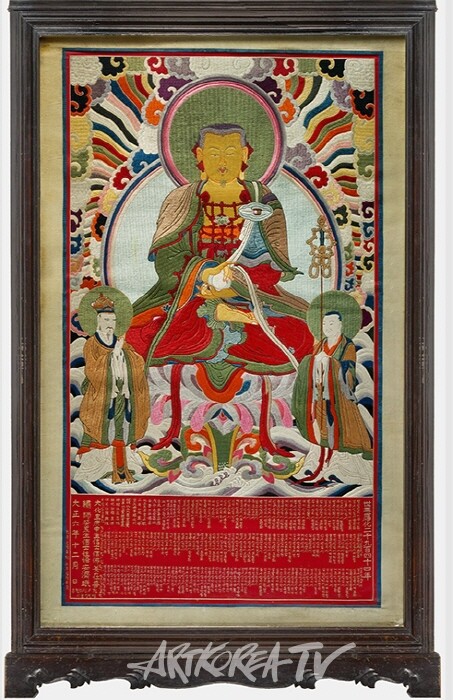

‹자수 지장보살도›는 오랫동안 경국사 주지를 역임하며 화승(畵僧, 불화를 전문적으로 그리거나 회화 작업에 종사하는 승려)으로 활약한 보경보현(1890~1979) 스님이 출초(出草, 작품의 배치와 구도를 잡는 일) 했다. 수사(繡師, 자수 스승)는 안주 출신 안제민(1863~1917년 이후)이다. 작품은 청련 대좌에 가부좌를 한 지장보살을 중심으로 좌우 협시인 무독귀왕, 도명존자가 추가된 간단한 형식의 자수 지장보살도로서 20세기 들어오면서 불화가 간략화, 소형화된 경향을 보여준다. 화면은 붉은 바탕에 금실로 수놓은 화기와 본격적인 불화 부분으로 나뉘는데, 후자는 수놓기 편리하게 복잡한 표현은 생략하고, 녹색, 황토색 적색, 백색 등 단순한 배색으로 처리되었으며, 자리수가 주로 사용되었다.

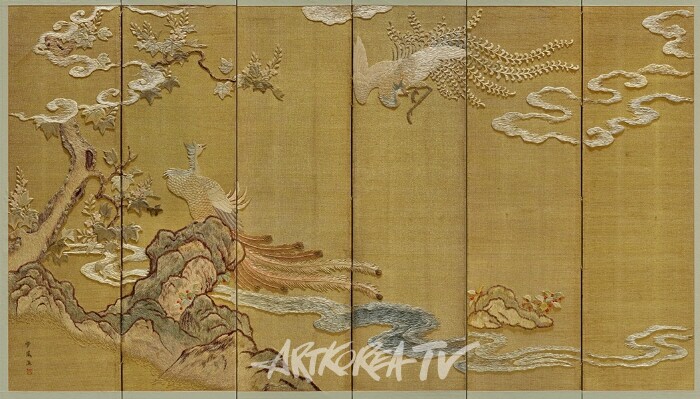

윤봉숙(?~1947)은 원산 루씨여고 4학년 재학 당시 동아일보에서 주최한 «제4회 전조선남녀학생작품전» 중등 수예 부분에서 입상했다. 이후 일본으로 건너가 여자미술전문학교 사범과 자수부에서 공부한 뒤 졸업했다. 1938년 졸업 작품으로 제작한 ‹오동나무와 봉황›으로 «제17회 조선미술전람회» 공예부에 입선했고, 이후 ‹벽걸이›라는 작품으로 제18회 조선미술전람회에 재차 입선했다. 1945년, 1946년 개인전을 성대하게 치르며 미술계에 주목을 받았으나, 1947년 개인전을 준비하던 중 갑작스럽게 사망했다. ‹오동나무와 봉황›은 일본의 가노파 화가들이 대대로 그린 ‹오동나무 봉황도 병풍›과 동일한 구도와 소재로 제작되었다. 작가는 금박을 바탕에 발라 제작한 ‘금 병풍’의 느낌을 살리기 위해 금색 비단 위에 수를 놓았다. 봉황의 도상은 가노파의 전통 도상을 그대로 차용했지만, 장식적인 가노파의 봉황과 달리 섬세한 색감의 변화와 다양한 자수 기법을 응용한 사실적인 표현으로 우아하고 유려한 한 쌍의 봉황을 탄생시켰다.

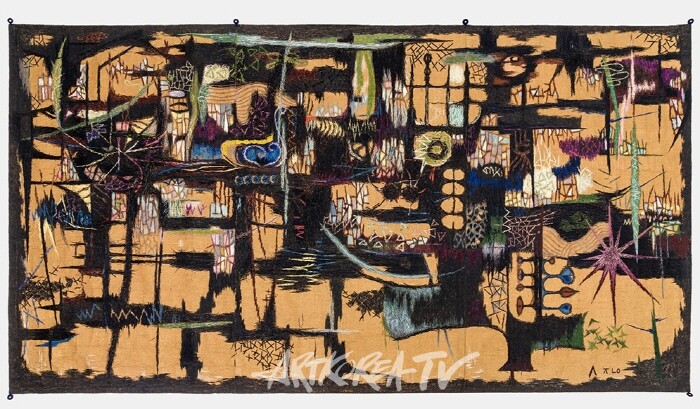

송정인(1937~)은 1960년에 부산으로 건너가 일제강점기부터 자수 보급에 힘쓴 수산 권복해에게 1년 정도 가르침을 받은 후 독학으로 작업을 계속해 나갔다. 도제식 교육으로 자수를 배운 이들이 대개 전승 자수에만 몰입했던 것과 달리 송정인은 부산 및 경남 지역의 화랑을 돌면서 현대미술의 흐름에 관심을 가졌고, 전통자수의 재료적, 도안적, 기법적 한계를 과감하게 넘어 현대적인 자수의 가능성을 모색했다. 아울러 전통적인 자수 기법과 도안, 재료를 거부한 실험적인 추상 자수로 «대한민국미술전람회»(1965~1970), «대한민국상공미술전람회»(1970)에서 수상했다. 1976년에는 인사동에 전통공예 전문 화랑인 ‘꽃가마’를 열어 전통공예 보급에 나섰고, 주재원, 외교관 등의 부인 모임인 국제부인회에서 전통자수를 가르치기도 했다. ‹작품 A›는 «제14회 대한민국미술전람회» 공예부 입선작으로, 송정인이 미술계에 본격적으로 발을 들이게 된 계기가 된 작품이다. 작가는 전통적인 도안을 그대로 모사하거나 자연 풍경을 사실적으로 재현하는 대신 자수를 매개로 정신적인 풍경을 표현하고자 했다.

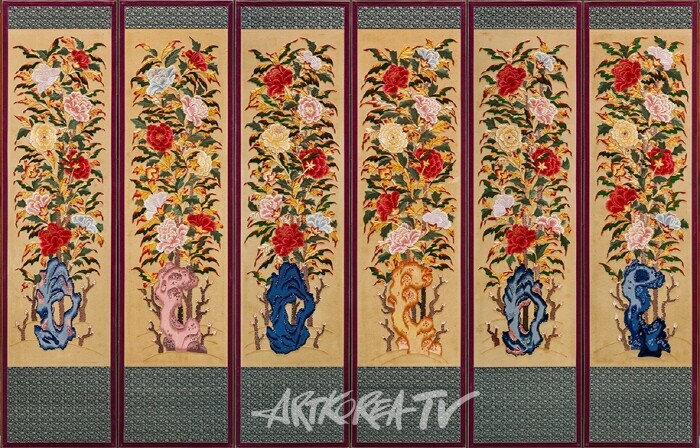

한상수(1932~2016)는 1963년 종로에 ‘한상수 수공예학원’을 설립했고, 1970년대 초 ‘수림원 사립직업훈련소’로 개칭해 수출용 자수 제작과 지도에 힘쓴 인물이다. 그는 1981년 대한민국전승공예대전에서 ‹자수괘불›로 대통령상을 수상했고, 전통 궁중자수, 불교자수를 복원한 공로를 인정받아 1984년 국가무형문화재 제80호 자수장으로 지정되기도 했다. 또한 2005년 한상수자수박물관 개관하는 등 전통자수의 명맥을 잇는데 큰 족적을 남겼다. ‹궁중자수 모란도 병풍›은 조선시대 궁에서 의례에 쓰였던 의장용 궁중 진채화 병풍을 밑그림으로 삼아 수놓은 작품으로, 각 폭마다 부귀영화를 상징하는 모란과 장수를 의미하는 괴석을 배치하여 궁중 미술의 호화로움을 고스란히 전달하고 있다. 또한 풍성하고 화려한 모란과 기이한 형태의 태호석의 균형이 조화롭고 화면 전체에 율동감이 가득하다. 명주실을 염색해 굵게 꼬아 무늬의 결을 강조해 촉각성이 극대화되어, 회화와 비교하면 흥미롭게 느껴지기도 한다.

«한국 근현대 자수: 태양을 잡으려는 새들»은 한국 근현대 자수의 계보와 불연속성을 고찰하는 동시에, 자수를 주류의 바깥에 놓았던 이분법적 경계에 의문을 던지는 자리이기도 하다. 이번 전시가 자수를 매개체 삼아 사유하며, 순수미술 중심으로 서술되는 한국 근현대미술사의 지평을 확장하는 데 보탬이 되기를 기대한다.