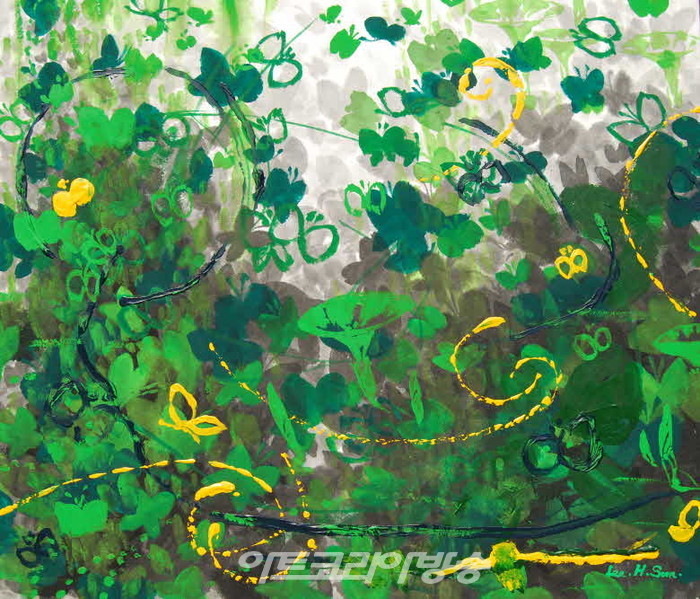

이화선 작가의 봄봄봄

사람이 겪을 수 있는 심리적 고통에는 크게 네 가지 종류가 있다. 첫째는 경제적 곤란과 같은, 갖고 싶은 것을 가질 수 없는 고통, 두 번째로는 실직과 같이 이미 가진 것을 잃어버리는 고통, 세 번째로는 관계상의 갈등 등으로 보기 싫은 사람을 보아야 하는 고통, 마지막으로 이별과 같이 보고 싶은 사람을 볼 수 없는 고통 등이 그것이다.

그 중에서도 사람을 가장 고통스럽게 하는 것은 사랑하는 가족과의 이별이다. 실제로 연구에서도, 상실의 슬픔으로 인한 충격이 상당하다고 인정했다. 토마스 홈즈 박사가 개발한 스트레스 측정 척도(Holmes and Rahe Stress Scale)에서는 배우자 사망이 100, 가족이나 친지의 사망이 63, 친한 친구의 죽음이 36으로 지수가 높게 나타났다.

이처럼 이별은 모든 관계를 흔들어 놓으며, 상실감에 시달리게 한다. 또한 당연하게 여겼던 것들에 의문을 품게 하고 총천연색이던 세상을 흑백으로 만들어 놓는다. 상실의 충격은 실은 세상이 내 뜻대로 되는 것이 아니었으며, 아무것도 할 수 있는 것이 없다는 좌절감에 이르게 한다.

이화선 작가의 그림에서 필자는 이러한 고통스러운 이별의 흔적을 발견했다. 애써 밝게 그린 그림들 속에서도, 심지어는 20년간 길러온 강아지 찌니의 밝은 그림에서도. 이별을 경험했기에 이별을 미리 준비하고 있는 흔적들을 말이다. 아름답고 지적이며 모든 것을 가진 것 같은 배우 이화선에게 무슨 일이 있었던 걸까.

흙은 따뜻하고

나비들 날아다니고

가슴을 대고 양지꽃과 눈 맞춘 곳

누군가의 무덤이었네

이름 모를 사람의 생이 가슴으로 스며들었네

어느 사랑하는 사람 남겨두고

떠난 이의 이별이

가슴으로 스며들었네

-서혜경의 시, ‘한 사람이 스며드네’ 중에서

알고 보니 그녀는 8년 전 아버지를 여의었고, 3년 전에는 너무나 사랑하는 여동생을 췌장암으로 잃었다. 수 년간 투병과정을 함께 하며 동생의 건강하던 육체가 사위어가는 과정을 적나라하게 지켜보았고, 동생을 떠나보낸 뒤 상실의 아픔은 3년이나 지속되었다. 아플 때마다 이화선 배우는 작가로서 붓을 잡았다. ‘치료로서의 미술(Art as therapy)’를 저술한 크레이머에 의하면 미술은 치료의 도구가 아니며 오히려 그 자체로서 치유가 된다. 이화선 작가에게도 그러했다. 아버지를 보내고선 계속해서 나비를 그렸다. 여동생을 보내고서도 나비를 그렸다. 나비는 그 자체로 죽음과 부활을 상징하기도 한다. 심리적 고통의 전형적인 승화과정이다. 그렇게 몰두한 그림들은 2012년부터 꾸준히 전시로 발표되어 배우 이화선을 작가로 만들어 주었다.

그리고, 이제는 스무 살로 나이든 반려견 '찌니'와의 이별이 기다리고 있다. 그래서 무의식적으로 자꾸 찌니의 여러 모습들을 그림으로 남겨놓는지도 모른다.

임종을 연구한 정신과의사 퀴블러 로스는 상실을 경험한 이의 애도의 심리적 과정에는 공통적으로 5단계가 있다고 하였다. 우선 맨 처음 반응은 ‘그럴 리가 없어’라는 부정으로부터 출발하고, 그 후엔 ‘왜 하필 나에게 이런 일이’라는 분노를 느끼게 되며, 그 후 깊은 우울에 빠졌다가 어느 정도 현실에 타협하면서 마침내 상실을 수용하게 되는 마지막 과정에 이르게 된다. 일반인의 경우 이러한 5단계를 겪는데 최소 12개월 정도가 정상적인 애도반응 과정이다.

그러니 인생에서 소중한 무언가를 잃어버렸다면, 최소한 일 년 정도는 자신에게 슬픔을 허용하자. 그리고 마음껏 울자. 슬픔을 회피하거나 억압하게 되면, 마치 얼음 속에 각인된 것처럼 슬픔은 보존되고, 애도의 과정은 훨씬 더 길어지게 된다는 사실을 기억하자. 슬픔을 그저 눈물로 흘려보내면, 얼음은 녹고, 언젠가는 남들처럼 즐길 수 있는 봄도 돌아온다. 작가로서 피어나고 있는 이화선 배우의 '봄봄봄' 처럼.

백지상 프로필

상담심리학 박사. 서양화가. 호주국가공인 예술치료전문가

단국대학교 교육대학원 외래교수. 치유예술작가협회(HAA)부회장