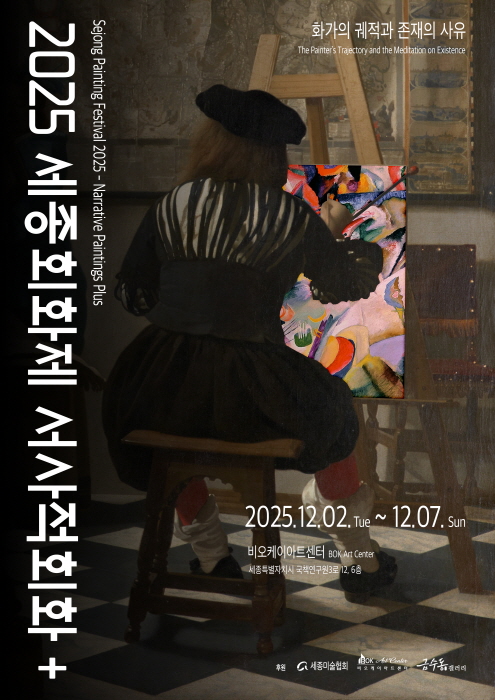

서사적회화 플러스 – 화가의 궤적과 존재의 사유

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 세종시가 순수미술의 새로운 축으로 떠오르고 있다. 오는 12월 2일부터 7일까지 비오케이아트센터 6층 전시실에서 열리는 ‘2025 세종회화제 – 서사적회화 플러스’는 세종시에서 처음으로 시도되는 ‘대형 회화’ 중심의 전시다. 단순한 기획전이 아니라, 세종 미술의 좌표를 다시 그리는 상징적 장면으로 평가된다.

세종회화제는 2025년 3월에 창립된 신생 미술단체이지만, 이미 지역 예술 생태계에 강한 존재감을 드러내고 있다. 두 번째 전시인 이번 기획은 그중에서도 특별히 의미가 크다. 50호에 이르는 대작부터 변형 150호, 최대 227cm에 이르는 장대한 캔버스만을 엄선해 ‘크기’ 자체가 작품의 미학적 언어로 작동하는 전시를 완성했다.

대형 회화는 왜 특별한가

대형 캔버스는 흔히 화가의 ‘인생의 기록’으로 불린다.

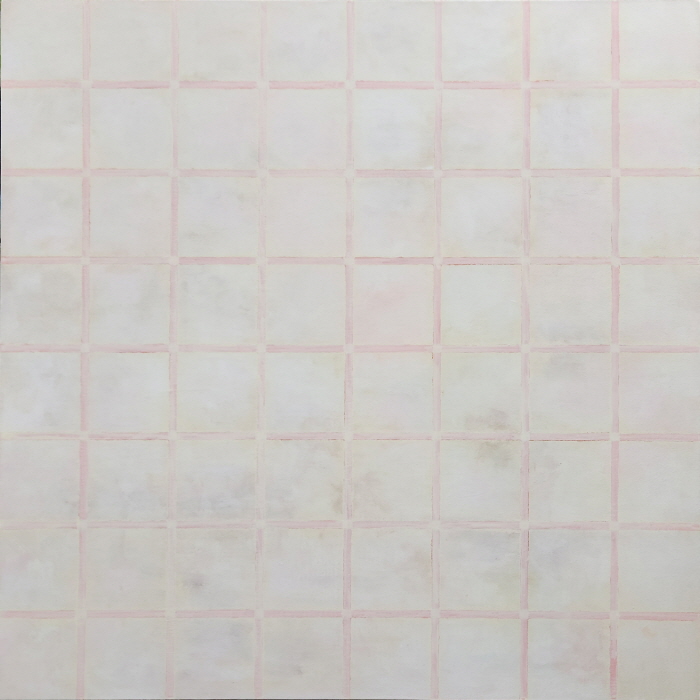

오랜 시간 축적된 감정, 체험, 질문, 결핍, 치유의 과정들이 어느 한순간의 붓질로 쉽게 덮이지 않는다. 작가는 화면 앞에서 오랜 시간을 버티고, 그것을 다시 견디며 다음 색을 올린다. 그렇게 축적된 반복의 흔적이 바로 대형 회화가 지닌 생명력이다.

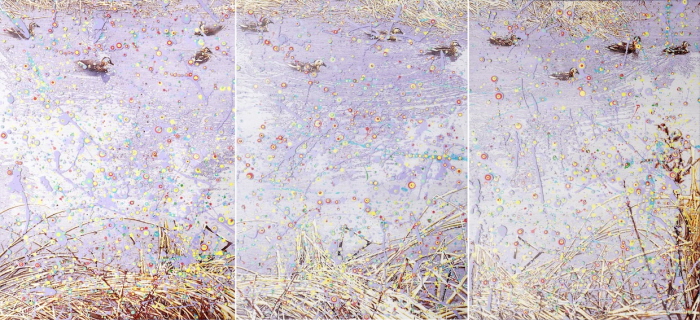

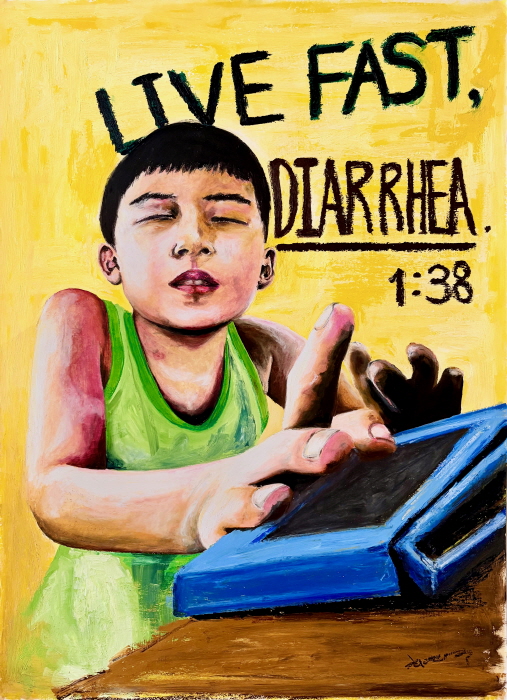

이번 세종회화제에 참여한 37명의 작가는 세종이라는 도시에서 꿈을 꾸고, 좌절하고, 다시 일어서는 창작자의 리듬을 자신만의 회화적 언어로 풀어냈다. 도시의 삶, 자연의 기운, 인간 존재에 대한 질문들이 거대한 화면 위에서 흐름과 충돌을 반복하며 시각적 서사로 완성된다.

존재를 묻는 회화, 생애를 드러내는 화면

이번 전시가 주목받는 이유는 단순히 ‘크기’ 때문이 아니다.

대형 회화는 작가의 생애와 사유가 고스란히 드러나는 가장 진솔한 매체다.

참여 작가들의 작품은 한 인간이 지나온 궤적을 드러내는 동시에 스스로에게 던지는 질문을 화면으로 끌어올린다.

나는 누구인가.

나는 왜 그림을 그리는가.

내가 바라본 세계는 무엇이었는가.

이 질문들은 구상과 비구상의 경계를 넘나들며 새로운 해석을 요청한다. 작가의 손길은 서사적 이미지가 되었다가, 다시 물질의 흔적이 되고, 끝내는 존재의 질문으로 회귀한다. 관람객은 이 커다란 화면의 앞에서 마치 한 편의 서사시를 읽듯 화가의 생애적 시간과 마주하게 된다.

세종시, 순수미술의 새로운 축으로 도약하다

세종시는 행정도시라는 이미지 뒤에 예술 생태계가 다소 약하다는 평가를 받아왔다. 그러나 세종회화제가 중심이 된 이번 전시는 도시의 문화적 역량을 완전히 다른 차원으로 끌어올리는 흐름을 보여준다.

대형 회화 전시는 비용, 공간, 운송 등 여러 난관을 넘어야만 기획이 가능하다. 그럼에도 이번 전시가 실현됐다는 사실은 단체의 의지뿐 아니라 세종 지역 예술인들의 역량과 잠재력이 충분함을 증명한다.

또한 전시 규모와 참여 작가 수는 세종시가 향후 순수미술 분야에서 전국적 영향력을 가질 수 있음을 예고한다. 지역 작가들의 지속적 창작을 지원하고 예술 생태계를 확장하는 계기가 될 것으로 전망된다.

세종의 회화, 새로운 서사를 쓰다

‘2025 세종회화제 – 서사적회화 플러스’는 지역의 단순한 전시를 넘어, 세종이라는 도시가 품고 있는 질문과 미래를 회화적 이야기로 풀어내는 시도다. 37명의 작가가 펼쳐 보이는 거대한 파노라마는 관람객에게 예술을 보는 경험을 넘어 ‘사유하는 경험’을 선사할 것이다.

이번 전시는 세종시가 한국 미술의 또 다른 중심축으로 도약하는 분기점이 될 것으로 보인다.

참여 작가

김경희, 김구미, 김로아, 김미화, 김사라, 김순의, 김연재, 김훈, 김희진, 남소영, 노양수, 문일영, 박영희, 박효임, 송외선, 신정자, 안종찬, 오경희, 유영자, 유하나, 윤희순, 이덕주, 이명숙, 이수현, 이양선, 이영주, 이윤선, 임미자, 정우경, 정진희, 조순형, 조혜진, 최연욱, 최희진, 클로이윤, 황영하, Hum Lee