- 치유되지 않은 시간의 빛을 따라: 김은주 작가의 기록과 사유

1980년 5월의 광주는 언제나 두 개의 시간으로 존재해왔다. 하나는 역사서 속에서 정리된 날짜와 사건의 목록이고, 다른 하나는 아직 끝나지 않은 채 현재를 구성하고 있는 미완의 시간이다. 사진가 김은주의 '치유되지 않은 빛(Light Unhealed)'의 작품은 이 두 시간 사이, 즉 기록된 역사와 살아 있는 기억의 틈을 응시하는 작업이다.

'치유되지 않은 빛'이라는 제목은 단순한 비유가 아니다.

빛은 사진의 근본 물질이지만, 이 작업에서 빛은 치유되지 않은 시간의 잔여를 드러내는 장치다. 빛은 상처를 밝히는 동시에 그 상처가 아직 끝나지 않았음을 이야기 한다.

■ “부재의 현장에서 발견한 감정의 잔여”

김은주 작가의 광주 기록은 일회적 방문이 아니라 15년이 넘는 기록과 체류, 고민과 대면의 시간으로 이어졌다. 김은주 작가의 카메라는 늘 부재의 현장속에 맞이 하는건 슬픈 침묵이었다.

옛 교도소의 폐쇄된 복도,

국군광주통합병원의 오래된 벽면,

적십자병원 주변의 낮은 바람 소리.

옛 교도소, 국군광주통합병원, 적십자병원 등 사건의 현장을 다시 찾을 때마다, 그곳은 사라지지 않은 공기와 그림자가 존재했다. 작가는 “현장의 시간은 흐르지만 상흔은 완전히 사라지지 않는다”는 사실을 사진으로 증명하듯 기록했다. 광주의 시간은 단지 과거의 사건이 아니라 ‘현재진행형의 기억’, 그리고 지금도 삶을 이어가고 있는 생존자들의 대답하지 않은 질문들이기도 하다.

어떤 사진은 빛이 거의 닿지 않는다. 어떤 사진에서는 너무 많은 빛이 들어와 오히려 슬픈 대비를 만든다. 김은주는 이 작업을 통해 메시지를 건넨다.

“치유되지 않은 것은 치유되지 않았다고 말하는 것, 그 사실을 인정하는 것부터가 시작이다.”

그의 사진은 위로하거나 봉합하려 하지 않는다. 오히려 사건이 남긴 균열을 그대로 보여주며 관람자로 하여금 “이것은 아직 끝나지 않았다”는 사실을 잊지 않도록 한다. 그렇다고 그의 사진이 고발적이거나 선동적이지도 않다. 대신 조용하고, 절제되어 있고, 응시의 깊이가 있다. 작가는 이 사진들을 통해서 진실을 “보여주는” 것이 아니라, 진실을 “이해하는 방식”에 대해 다시 묻는다.

■ 일본 독립출판사와의 협업 ― 기억이 국경을 넘어갈 때

이번 사진집 치유되지 않은 빛 'Light Unhealed'은 일본 독립출판사 Three Books(스즈키 모에, 요시다 아키히토 공동대표)를 통해 2025년 1월 21일 출간된다. 책에는 한국어·일본어·영어가 함께 수록된다. 디자인과 편집은 스즈키 모에가 맡았으며, 한국에서는 강재구 작가, 일본에서는 사이토 노리타카가 협력자로 참여했다.

이는 광주의 기억을 더 넓은 세계와 공유하기 위한 시도이자, 기억과 연대가 국적을 넘어 확장될 수 있음을 보여주는 작은 실험과도 같다. 출판은 단지 생산의 과정이 아니라 다른 국가의 예술가·디자이너와 함께 기억을 재구성하는 행위였다. 광주는 누군가의 지역적·역사적 경험이지만, 그 고통과 질문이 세계의 다른 구성원에게도 영향을 미칠 수 있음을 이 책은 조용히 증명한다.

■ 출판기념전 ― “사진이 증언이 되고, 기억이 공공의 언어가 된다”

YART GALLERY에서 열리는 이번 출판전은 단순히 사진집과 작품을 소개하는 자리가 아니다. 사진집 안에 응축된 장면과 언어를 전시장이라는 공간적 경험으로 확장하는 시도다. 이곳에서 사진은 단순한 기록을 넘어 ‘증언의 형식’이 되고, 피해자들이 겪은 사적인 기억은 이제 ‘공적 기억’으로 자리 잡았다.

전시는 ‘치유되지 않은 빛’이라는 제목처럼, 빛이 드러내는 상처와 어둠 사이의 경계를 탐색한다. 김은주의 사진은 강렬한 현장성과, 남겨진 자리와 시간의 결, 그리고 생존자들의 목소리가 빠져나간 공간을 조용하게 응시한다. 그가 기록한 ‘빛의 자국’은 어떤 치유도 완결되지 않았음을 말하지만, 동시에 치유를 향해 나아가는 매우 작은 가능성의 흔적이기도 하다.

■ 빛은 아직 치유되지 않았다

김은주의 사진 속 빛은 ‘완결된 치유’를 말하지 않는다. 오히려 치유되지 않은 현실을 직시하는 용기,그 자리에 다시 서는 사람들의 연대, 그리고 세월을 넘어 이어지는 기억의 힘을 보여준다. 5·18은 역사 속 사건이며, 지금도 누군가의 삶을 바꾸고 있는 ‘살아 있는 시간’이다. 이번 전시는 그 사실을 가장 조용하고 깊은 방식으로 말한다. 그리고 관람객에게 묻는다.

“당신은 이 빛을 어떻게 기억할 것인가.”

작가 노트

사진이 모든 공간의 현재와 사물의 현상을 포착하는 작업이지만 다큐멘터리 사진은 기록을 넘어 기억과 공감의 영역으로 확장되어야 한다.

2011년, 한국 현대사의 가장 대표적인 비극적 사건이었던 5·18민주화운동의 피해자들을 대상으로 한 ‘오월어머니’에 대한 작업에 이어「치유되지 않은 빛 1.– 옛 국군광주통합병원 2021」과「치유되지 않은 빛 2. -옛 광주교도소 2022」, 「치유되지 않은 빛 3. -옛광주적십자병원 2022」, 그 외 사적지 등에서 작업을 진행하고 있다. 피해자들에게는 기억하고 싶지 않지만, 기억에서 놓여날 수 없는 현장들은 ‘옛’이라는 접두어를 붙인 채 방치되거나 허물어져 가고 있다. 그 현장에선 피해자들이 살아온 서사와 그 서사 안에 겹겹으로 쌓여 있는 트라우마를 확인하는 작업을 ‘빛’이라는 주제로 진행해 오고 있다. 역사 현장으로서 공간이 갖는 역사성의 소환은 무거운 기억을 내려놓아야 할 인물의 어두운 배경으로 이루어진다. 그래서 아직은 45년의 세월이 흘렀음에도 치유되지 않은 빛이고 치유되어야 할 빛이다.

빛은 희망이기도 하지만 절망이기도 하다. 장치와 의도에 따라 굴절되기도 한다. 5·18민주화운동 사적지로 지정된 옛 국군광주통합병원은 5·18민주화운동 당시 계엄군과 피해자들이함께 치료를 받았던 곳이며, 옛 광주교도소는 광주의 시위 상황을 외부에 알리기 위해 근처를 지나가던 많은 시민들이 무고하게 희생되어 암매장되었던 곳이다. 5·18민주화운동이 진압된 이후에는 군사재판을 받은 시민군들이 이곳에 투옥되어 영어의 생활을 하다가 어떤 사람은 그곳에서 유명을 달리하기도 했다. 시위 현장에서 부상을 입고 옛 국군광주통합병원에서 치료를 받았던 피해자들, 광주교도소 인근에서 사망한 희생자 유가족들과 투옥되었던 피해 당사자들이 서 있는 역사 현장은 비록 ‘옛터’이지만 모든 피해자에게는 여전히 내려놓을 수 없는 무겁고 힘겨운 기억이고 그래서 진행형이다. 본 사진 작업에서‘ 빛’은 옛터의 공간과 피해자들의 인물을 대비하는 수단이기도 하지만 ‘빛’을 통해 공간과 인물이 그날의 기억과 그날의 상황을 공감하기를 원하는 의도의 표현이다.

5·18의 역사성을 도시의 정체성으로 삼아가고 있는 광주, 5·18민주화운동의 가치와 역사적 의미를 제대로 담아왔는지에 대한 성찰의 일면은 허물어진 역사 현장과 아직 제대로 치유되지 않은 살아있는 현장 증인들의 삶을 통해 확인된다. 여전히 우리 사회 일각에서 1980. 5. 그날의 광주가 지닌 진실을 인정하지 않고, 심지어 왜곡하고 있는 상황을 온전하지 않은 빛의 가운데 서 있는 인물을 통해 담아내고자 했다. 작업의 결과물로써 사진 앞에서 세상 사람들이 서로에게 아픔을 묻고 말을 걸고 마음을 열기 위한 공감하는 계기가 되기를 희망한다.

김 은 주

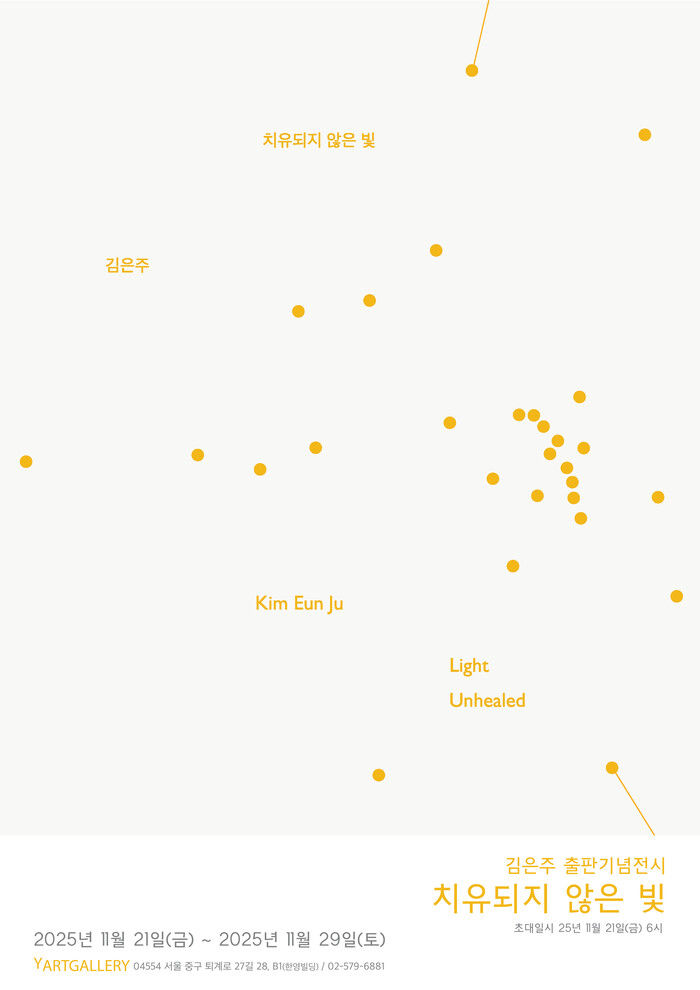

김은주 작가 출판기념전시

제목 : 치유되지 않은 빛 (Light Unhealed)

날짜 : 2025년 11월 21일(금) ~ 11월 29일(토)

초대일시: 2025년 11월 21일(금) 오후 6시

장소 : YART GALLERY (와이아트 갤러리)