개념(槪念)과 표상(表象) Ⅴ

직관적 개념으로부터 과학적 개념으로 이행할 때 분명히 이러한 측정기준의 교환이 필요한 것은, 전과학적(前科學的)개념에 있어서 측정할 수 없다는 것, 즉 전과학적 개념이 아직 관계를 맺어 표적사고 일반이 특정한 근본규칙을 따르지 않고 있다는 것을 결코 증거로 할 수는 없다.

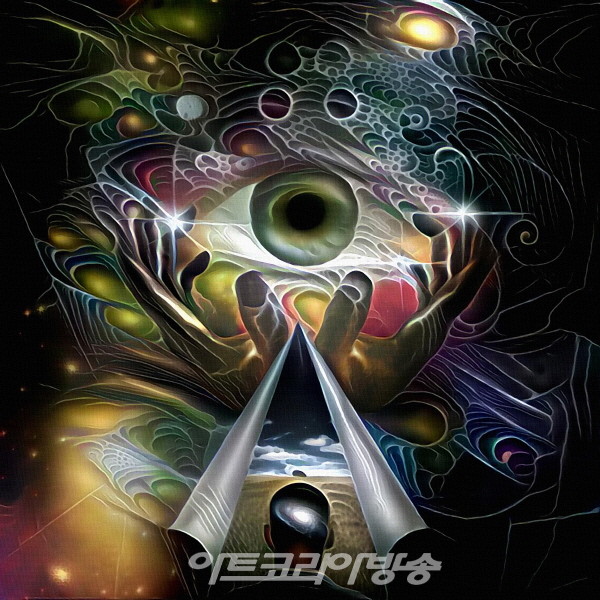

이것에 대해 브로토와 웰치의 이론은 적어도 전과학적이라는 것도 과학적 개념에 관해서는 그 주장을 지극히 중요한, 아니 결정적인 점에만 한정하고 있기 때문에 표상상과 기억상과의 단순한 융합으로부터 생기게 하고 있다. 이 이론에 있어서의 의식은 시간의 경과와 더불어 다양한 상(像)이 빚어져 서로 겹침으로써 결국은 불명확한 전체상으로 이행해 가는 사진의 감광판에 비유되고 있다.

그러나 만일 이 비유가 개념형성의 생성과정을 나타내는 것이라고 인정을 받는다면 비유에 의해 개념의 이론적 기능이 다양한 개별적 직관을 명명해 표시하는 개념능력이 이해 가능해지는지 문제로 남는다. 이것도 개념이 몇 개의 개별적 인상으로부터 생겼다는 사정은 확실히 그것만으로는 개념으로 그 근원이 된 것을 표출하는 힘을 얻을 수는 없는 것이다.

설령 감광판 위에 이러한 전체상이 형성된다는 것을 인정한다고 해도, 역시 그 상을 상으로서 알고 그것을 근원이 된 개별적 요소에 역행적으로 관계를 맺는 것까지 이 감광판에서 할 수 있을 리가 없다. 이러한 관계를 맺기가 어렵기 때문에 개념이 획득된 과정이 반대되어 개념이 합성되는 원인이 된 제요소가 자신이 말려들게 된 혼합으로부터 해방되어 분리될 필요가 있을 것이다.

우리들이 감광판 위에 빚어지는 모든 개별적 인상을 혼합하는 움직임을 인정한다면 거기에 분리하는 힘도 인정해야 할 것이다. 역시 이것은 엄밀한 의미에서의 표출에 있어서 전제가 되어 요구되고 있는 것이기 때문이다. 표시 기능은 모두 동정(同定)의 작용과 구별의 작용을 포함하고 있는, 그리고 양자는 단지 계속해서 일어나는 것이 아니고, 서로 내속(內屬)하는 것으로서 생각하지 않으면 안 되며 동일성의 정립 가운데에서 이루어지지 않으면 안 되는 것이다.

개념의 이 종류의 수축과 확장, 결합과 분리를 나타내기 위해서는 물체의 세계나 사건이나 움직임으로부터 가져올 수 있었던 비유는 도움이 되지 않는다. 여기에서는 문제설정을 역전함으로서만 전진할 수 있는 것이다. 여기에서 개념이 의미하고 있는 것으로부터 출발하여 개념이 대상의 인식에 있어서 어떤 것으로 나를 가리킬 것인가 하는 대상인식의 구축을 위해서 움직이지 않으면 안 된다.

그것과는 반대로 표출이라는 정신의 근본작용을 부분적으로 분해하거나 그것을 부분이 깨트리거나 하는 것에 따라서는 정신의 근본작용, 즉 개별자 가운데에서 일반자를 사념(思念)하는 근본작용은 결코 이해될 수 없다. 그렇게 되면 사람은 표출작용의 단편(斷片)이나 쇄편(碎片)을 손에 넣고 있는 것마저 의미의 권역에서 단순한 사실존재가 되어 버리고 만다. 이미 거기에서 의미의 영역에 되돌아오는 길은 완전히 상실되어 버리는 것이다.