[아트코리아방송 = 김한정 기자] 양주시 양주시립장욱진미술관(관장 이계영)은 기획전으로 '한국 추상미술의 개척자들'을 2023년 12월 3일(일)까지 1층 기획전시실에서 개최한다.

이번 전시에서는 한국 근현대 미술을 대표하는 거장 김환기, 백영수, 유영국, 이규상, 이중섭, 장욱진의 작품 30여 점을 선보인다.

9월 7일 오전 11시 30분 김달진미술자료박물관 관장과 장욱진미술관에 도착하여 양주시립장욱진미술관 김명훈 학예연구사와 인터뷰 및 전시에 대한 설명을 진행하였다.

이들은 순수미술동인인 ‘신사실파’에서 함께 활동하며 새로운 형식의 미술을 창조하기 위해 고민했던 작가들이다. 이들의 고민은 해방과 전쟁이라는 20세기 한국의 특수한 상황에서 자유와 소통을 향한 전위의식으로 나타난다.

작가 6인의 전위의식은 지금까지 이어져 한국의 추상미술을 해석하는 틀로 작용하고 있다. 그러기에 우리는 이들을 한국의 모더니스트이자 추상미술의 개척자라 부른다.

이계영 양주시립미술관장은 “새로운 형상을 추구했던 예술가들의 작품을 통해 한국적 추상의 시원(始原)을 감상해보는 시간을 가져보시기 바란다.”라고 말했다.

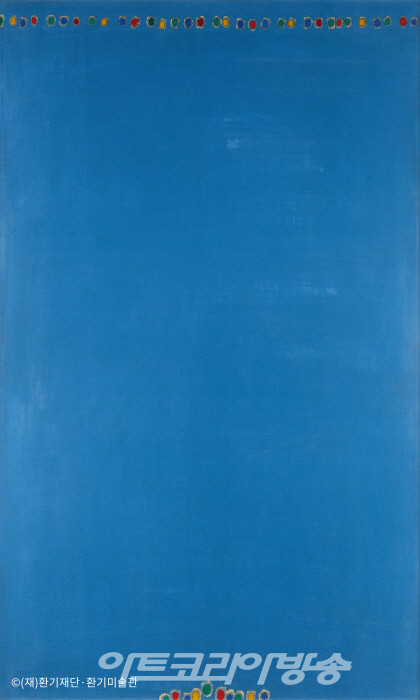

김환기

수화(樹話) 김환기(金煥基, 1913-1974)는 한국 추상미술의 선구적 작가이다. 그는 일본으로 유학하여 1933년부터 도쿄 니혼대학(日本大学) 예술학부에서 수학하면서 당시 권위 있는 단체전 중 하나인 《니카텐(二科展, 이과전)》과 추상 미술 단체전인 《자유미술가협회전(自由美術家協会展)》에 출품하였다. 광복 후 서울대학교에서 교수로 지내면서 유영국, 이규상 등과 함께 현대미술 단체인 신사실파(新事實派)를 결성했다. 1956년에 파리로 떠나서 작품 활동을 하다가 1959년에 귀국하여 홍익대학교에서 교수로 재직하였다. 그는 1963년에 상파울루 비엔날레에 참여한 뒤 뉴욕으로 건너가면서 국제적으로 활동했다.

김환기의 작품은 그가 머물렀던 장소로 시기를 구분할 수 있다. 1930년대 일본에서 유학하던 도쿄 시기(1933-1937)에 그는 입체주의와 추상미술 등 여러 경향을 실험하는 수업기적인 작업을 했다. 귀국 후 서울 시기(1937-1956)에는 신사실파에 참여하면서부터 본격적으로 자신만의 세계를 구축해나가기 시작하여 백자항아리, 달, 산, 매화, 사슴, 학 등 민속적 기물과 자연 풍경을 양식화한 작품을 제작했다. 파리 시기(1956-1959)에도 한국적 정서를 가진 자연과 기물을 주요 소재로 형태를 단순화 했으며, 선(線)에 대한 실험을 지속했다. 1959년에 귀국하여 두 번째 서울 시기(1959-1963)에는 유화 이외에도 많은 수의 데생과 과슈화(Gouache)를 제작했다. 1963년에 뉴욕으로 건너가면서 뉴욕 시기(1963-1974)가 펼쳐지게 되고 변화를 보이는데, 구체적인 모티프가 사라지고 점과 선에 의해 화면이 구성된다. 1960년대 후반에는 단순한 원색의 색면으로 구성되었으며, 1970년대에는 네모꼴로 테두리 지어진 점들을 반복적으로 찍어내는 특유의 점화(點畵)를 작업했다.

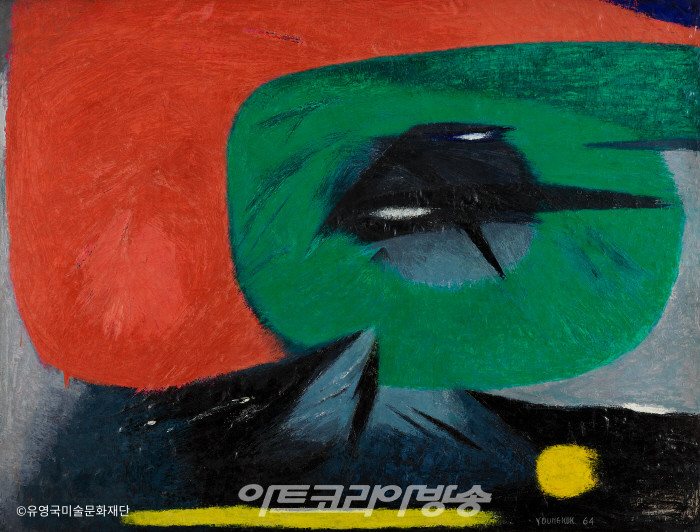

유영국

유영국(劉永國, 1916-2002)은 1935년에 동경 문화학원(文化学院) 유화과에 입학한 뒤, 재야미술단체인 ‘독립미술협회(獨立美術協会)’, ‘자유미술가협회(自由美術家協会)’등에서 활동했다. 제2회 자유미술가협회전(1938)에서 최고상을 수상했고, 귀국하여 1947년에 김환기와 함께 한국 최초의 추상미술 단체인 ‘신사실파(新寫實派)’를 결성하고, 순수한 현대 회화 운동을 표방하는 ‘모던아트협회’를 조직(1957)했다. 이후 여러 차례 개인전을 열고 단체전에 참여하면서 활발한 작품 활동을 했다. 유영국의 작품은 순수 기하학적인 추상으로 일관된다. 동경에서 생활하던 시절 백여 점이 넘는 추상 작품을 제작했으나, 잇따른 전시(戰時)상황으로 작업을 잠시 중단했다가 1947년에 서울대학교 교수로 재직하며 다시 작업을 하게 되었다. 1950년대에는 해방 전의 절대적 추상에서 벗어나 주로 자연을 소재로 하며 색면의 구성과 두터운 마티에르를 특징으로 한다. 1960년대에는 그의 조형세계가 더욱 정신적인 공간에 이르게 되었고 1970년대 이후에는 두터운 마티에르가 없어지고 대신 나이프로 밀착시켜 평면화된 작품을 제작했다. 1980년대부터 90년대까지는 작가의 만년으로 작품이 부드럽게 순화된 색채와 구성으로 편안한 느낌을 준다.

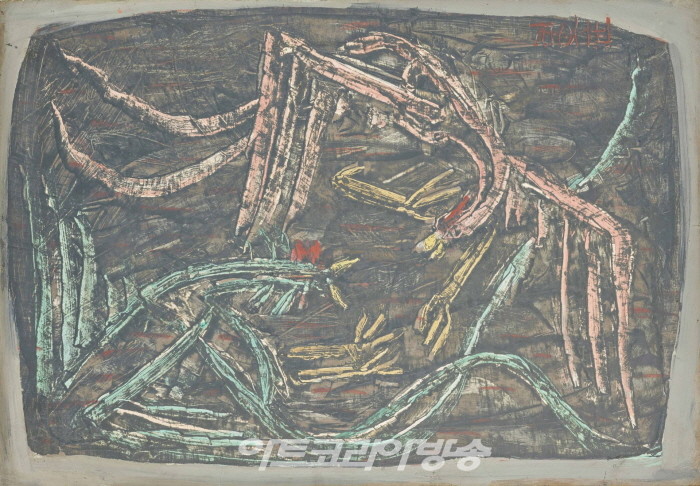

이규상

이규상(1918-1967)은 김환기, 유영국과 함께 신사실파의 창립회원으로 한국현대미술사를 언급할 때 빠뜨릴 수 없는 작가이다. 비록 현존하는 작품이 많지 않고, 작업하는 과정이나 생애에 대해 알려진 바가 거의 없어 그의 작품세계 전체를 조망하기에는 어려운 점이 있으나, 신사실파와 모던아트협회를 중심으로 활동한 경력들은 미술사적으로 중요하다. 이규상은 일본 유학 시절부터 국내에서의 활동까지 추상-모더니즘이라는 시대정신을 놓치지 않았다.

장욱진

장욱진(張旭鎭, 1918‒1990)은 유영국과 마찬가지로 경성제2고보에서 수학하다가 퇴학을 당해 양정고보를 졸업하였으며, 일본 도쿄 데이코쿠미술학교(帝国美術学校)에서 본격적으로 미술 공부를 시작했다. 작가는 작업실을 여러 차례 옮기며 작품을 제작했는데, 작업실 위치의 이름을 따서 덕소 시대, 명륜동 시대 등으로 작업 시기를 구분하기도 한다.

장욱진은 나무, 집, 새, 아이, 마을, 가축 등의 일상적인 것들을 소재로 삼고 작품에 한국적 정서를 녹여내고자 하였다. 작품의 소재로 집에 대한 애착을 엿 볼 수 있으며, 자신과 아내가 소재로 등장하여 자전적 성격을 띠기도 한다. 화면의 구조는 단순하며 간결한 표현을 가지는 것이 장욱진 작품의 특징이다. 1973년 이전의 장욱진의 작품들은 캔버스에 안료를 무겁게 발라 올리는 것이 특징이다.

백영수

어린 시절 일본으로 건너간 백영수(白榮洙, 1922-2018)는 1940년 오사카미술학교(大阪美術学校)에 진학하여 양화부(洋画部) 교수인 사이토 요리(斎藤与里)와 일본 남화의 거장 야노 교손(矢野橋村)에게 사사했다. 1944년 귀국 후 목포에서 미술교사로 근무했고, 조선대학교 미술학과 설립에 참여하기도 했다. 1947년부터는 서울에서 작품 활동을 펼치며 조선종합미술전 심사위원, 대한미술협회 상임위원을 지냈으며, 1950년에는 한국 최초의 미술교육서인 『미술개론(美術槪論)』을 출판했다. 또한 김환기, 이중섭, 유영국 등과 함께 현대미술 단체인 신사실파(新寫實派)의 일원으로 《제3회 신사실파 동인전》(1953)에 참여했다. 1977년 프랑스 파리로 떠나 2011년 귀국하기 전까지 《살롱 데 장데팡당(Salon des Indépendants)》, 《살롱 도톤느(Salon d'Automne)》 등의 정기전에 꾸준히 출품하며 활발히 활동했다.

이중섭

대향(大鄕) 이중섭(李仲燮, 1916-1956)은 평양의 종로공립보통학교를 다니며 임용련에게 사사한 후 1935년에 일본으로 건너가 동경 제국미술학교(帝国美術学校)에서 공부했으나, 곧 학교를 그만두고 문화학원(文化学院) 미술과로 옮겼다. 동경 추상 미술단체인 ‘자유미술가협회(自由美術家協会)’의 전시회에 지속적으로 출품하여 제7회전(1943)에서는 태양상(太陽賞)을 수상했다. 귀국 후에는 생활고와 병으로 고생하면서도 꾸준히 작품을 제작했다. 이중섭은 소, 아이들 등을 주요 소재로 고분 벽화와 민화 등 전통적이고 토속적인 것에 영감을 받아 표현주의적인 감각으로 작품을 제작했다. 동경 문화학원에서 야마모토 마사코와 연애하던 시기의 엽서화에는 두 사람의 연인관계를 암시하는 환상적이고 초현실주의적인 이미지를 그렸고, 한국전쟁기 제주도 피란시절 작품에는 가족과 행복했던 나날들이 소박하게 표현되었다.