[아트코리아방송 = 김한정 기자] 제주갤러리는 기획전시로 제주를 기반으로 자신만의 작품세계를 구축하고 있는 여성 작가 김영화와 변금윤의 ‘낮·밤 : Spiral of moment’ 2인전을 준비하였다.

이번 전시는 2023년 7월 7일~7월 24일까지 전시될 예정으로 제주를 기반으로 자신만의 작품세계를 구축하고 있는 여성 작가 김영화와 변금윤의 2인전이로 김영화는 삶과 죽음의 순환성에 대한 내면적인 탐구를 끌어내는 작업을 하며, 변금윤은 시간의 흐름 속에서 사물·생물의 존재론적 의미를 영상·설치 작업을 선보이는 작가이다.

낮이 지나면 밤이 온다는 ‘시간의 순환성’은 생명과 존재의 변화, 성장과 퇴조, 생사의 연속성 등으로 이해된다. 또한, 낮과 밤의 변화는 우리의 경험과 인식, 시간의 흐름에 대한 존재의 의미를 생각하게 한다. 전시는 두 작가의 작품을 통해 ‘존재’와 ‘시간’의 의미를 고찰해보고자 마련한 전시이다. 이번 전시는 두 작가의 설치·미디어 작품 총 14여 점으로 구성되었다.

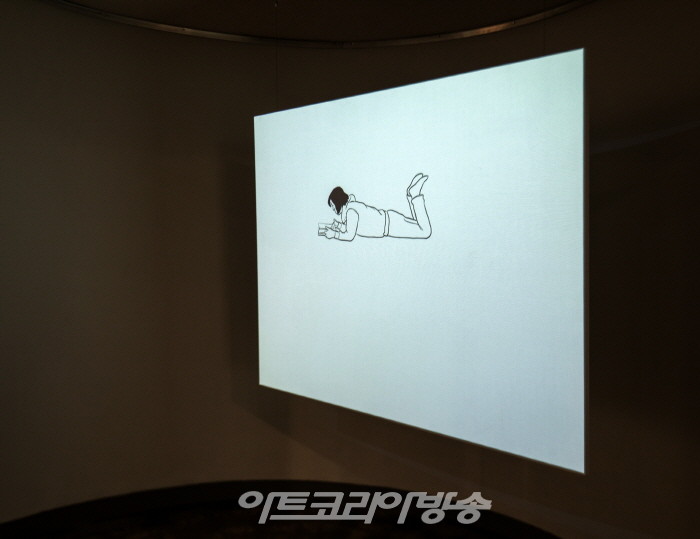

변금윤은 시간을 미시적 관점에서 읽어내는 작업을 한다. 그는 자신이 마주한 현재 순간을 세분화하여 일상 속 존재를 기록의 형태로 보여준다. 다만, 그의 기록은 객관적 사건의 진술이 아닌 내적 감정의 표현이다. 작가에게 시간은 객관적이고 인위적인 것이 아니라 주관적이고 생명력이 있는 것이다. 개념미술의 맥락에서 설치 작업과 미디어 영상 작업을 넘나들며 작가가 궁극적으로 말하고자 하는 것은 ‘존재’ 그 자체에 있다.

김영화는 사회·문화·역사의 의미를 생명과 연계하여 자신만의 해석 지점을 만들어 낸다. 이번 전시에서 보여주는 설치 작품은 삶과 죽음의 관계를 탈박각시나방의 변태 과정을 통해 한 편의 소설처럼 풀어내었다. 주제는 ‘어둠의 강을 건너온 생명’이다. 작가는 나방의 생장과 죽음을 통해 소멸할 수밖에 없는 존재의 속성을 드러낸다. 그러면서도 지금을 살아가는 ‘생명’ 그 자체의 아름다움을 강조한다.

두 작가는 각기 다른 매체를 통해 감각적으로 시간을 기록하는 작업을 선보인다. 이러한 기록은 현재와 과거, 시작과 끝, 반복과 차이 등의 키워드를 함축하며 지속적이고 유기적인 순환구조를 보여준다. 전시 기획자 김유민(제주갤러리 큐레이터)은 “시간의 존재론적 관찰을 통해 삶의 본질적 의미를 상기시키는 이번 전시를 통해 흘려보내기 쉬운 우리의 감각을 일깨우며 각자만의 사유의 시간을 가져보길 바란다”고 전했다.

제주 여성 중견작가의 작품을 통해 제주 미술의 동시대 양상을 가늠해 볼 수 있는 이번 전시에서는 두 작가의 독특한 작업 성격을 통해 색다른 미적 아우라를 느낄 수 있을 것이다.

사이의 시간 - 지옥의 강을 건너다.

슬며시 알껍질을 뚫고 깨어나

고개를 들고 끊임없이 잎사귀를 갉아대며

하루하루 몸을 부풀린다.

이제 한 낮의 태양을 피해야 한다.

연약한 몸을 번데기로 칭칭 감싸고

어둡고 습한 땅속,

숨죽여 기다린다.

운명을 기다린다.

이제 시간이 되었다.

몸을 감싼 번데기를 몸부림치며 벗어던진다.

낮과 밤 어스름한 사이의 시간을 날아오른다.

아무도 모르게 지옥의 강을 건너 밤의 세계로

기이한 해골, 낙인 같은 운명을 몸뚱이에 깊게 새긴

탈박각시나방 Acherontia Styx 날갯짓 소리에

밝음의 세상 속 사람들은 고개를 돌린다.

완연한 어둠 속,

하얀 박꽃이, 불빛만이 그들을 반긴다.

찍찍거리며 달려든다.

그 빛에 타버릴 줄 뻔히 알면서도 끊임없이 몸을 던진다.

아무것도 두려워하지 않는다.

어두운 긴 강의 끝, 기슭에서 기다리고 있는 것은 죽음이다.

날갯짓 소리가 잦아든다.

곧 흔적도 남김없이 사그라지겠지만

언제 어디에나 그들은 그 어둠 속에 숨죽여 기다린다.

운명이라는 실타래로 연결된 긴 시간

그 실을 당기며 그렇게 그들은 있다.

김영화 작가노트 중에서

정오(正午: Noon)

변금윤

산다는 것은 자칫 시간을 통과하는 일처럼 보이나, 기억이 현실에 침투하고, 현실이 또 다른 기억을 만들어 내는 삶의 관점에서 보면, 세계는 결코 연속적이지 않다. 이렇듯 삶은 현실과 기억이 뒤엉켜 있고, 그 자체가 생성인 상태로 변화하고, 움직이고 있다.

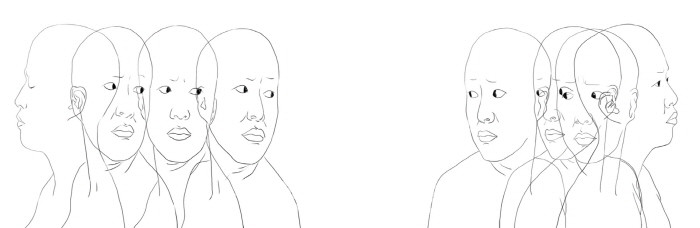

존재들은 ‘기척’을 통해 자신을 드러내는데, 기척이란 ‘누군가가 있는 줄을 알 수 있게 하는 소리나 기색, 낌새’라는 사전적 의미가 있다. 시간 속에 있는 모든 존재는 완전히 정지하는 법이 없다. 생성과 소멸, 삶과 죽음, 만물은 ‘움직임’이라는 변화를 통해 지각되고, 누군가 혹은 무엇인가를 인식하는 과정은 이를 알아채는 순간에 극대화된다.

나는 모든 영상에 1초당 24프레임이라는 속성을 부여하여, 생명체뿐만 아니라 움직이지 않을 것 같은 사물도 동일한 떨림을 갖게 만든다. 이렇듯 시계 초침을 맞추듯 같은 시간대에 올려놓음으로써, 모든 대상이 부단히 꿈틀대며 ‘살아·있음’의 존재임을 보여주고 있다.

한 장 한 장의 프레임(frame)에 기초해 움직일 수 없는 대상마저 생명을 갖게 하는 애니메이션의 핵심적 특성은 바로 ‘움직임’에 있다. 로토스코핑 (rotoscoping) 기법이란 실제 촬영한 영상을 바탕으로 하여 각각의 프레임 위에 덧붙여 그리는 기법. 사람이나 동물의 실제 동작을 촬영한 후, 이를 1초당 24~30프레임으로 변환하여 사용하는 일련의 과정이다. 실사 장면을 바탕으로 화면을 만들기 때문에 자연스럽고 사실적인 움직임을 얻을 수 있으며, 한 장 한 장 트레싱(베끼기) 과정을 거치면서 모든 대상의 외곽선은 미세한 떨림을 갖는다. 수많은 프레임(frame) 단위로 해체한 후, 타임라인(Time Line) 위에 재조립하는 과정을 거치면서, ‘움직임’의 존재론적 의미를 찾아내는 작업을 진행하고 있다.

나는 ‘완전한 멈춤은 없다’는 입장에서 시간을 임의로 다루며, 생성과 변화를 성찰의 화두로 끌어오고 있다. 시간은 늘 ‘지금’에 머물러있어, 성취와 기대, 또는 반성과 불안의 형태로 지난 것과 오지 않은 것들을 나누는 것은 더 이상 의미가 없다. 24장의 프레임으로 구성된 1초는 시간은 과거와 미래를 아우르며 현재를 강조한다.

특히 이번 전시에서 나는 ‘지금’이라는 현재적 순간에 벌어지는 생성, 변화를 정오’라는 구체적 시간대 위에서 펼쳐내고 있다. 모든 것이 깨어있는 시간, 정오(正午: Noon)는 하루의 경계에서 어떤 분주함과 소란을 야기하는 존재들의 가장 동적 순간이다. 생동하는 한 낮의 존재들은 활발하게 움직이고, 서로 작용한다. 나는 작품을 통해, 한 날의 중심인 ‘정오’의 시간 속에서 일상과 역사 그리고 미래가 오늘의 일부이고, 그러므로 모든 것은 생성하고 변화하는 존재로서 끝없이 세계와 관계를 맺고 있음을 보여주고자 한다.