[아트코리아방송 = 김한정 기자] 종로구 청운동에 위치한 갤러리 류가헌에서는 2023년 3월 7일(화) ~ 19일(일)까지 이언옥 사진전 '슬픔의 질감'이 전시된다.

‘슬픔’을 만지면 어떤 느낌일까. 촉촉할까, 보풀처럼 부슬거릴까, 차갑지 않고 어쩌면 따스한 온도를 지니고 있을지도 모른다.

이언옥의 사진 <슬픔의 질감>은 마음속 감정인 슬픔을 다른 영역의 감각으로 치환해, 그것을 다시 사진으로 시각화함으로써 우리가 그 감정을 감각하고 공감할 수 있게 한 작업이다.

“성격이 내성적이어서, 바깥보다는 안을 살피는 편입니다. <슬픔의 질감>은 어떤 뚜렷한 의도를 가지고 작업하지는 않았습니다. 살아온 시간 동안에 남모르게 지니고 있던 슬픔이 들추어진 것입니다.”

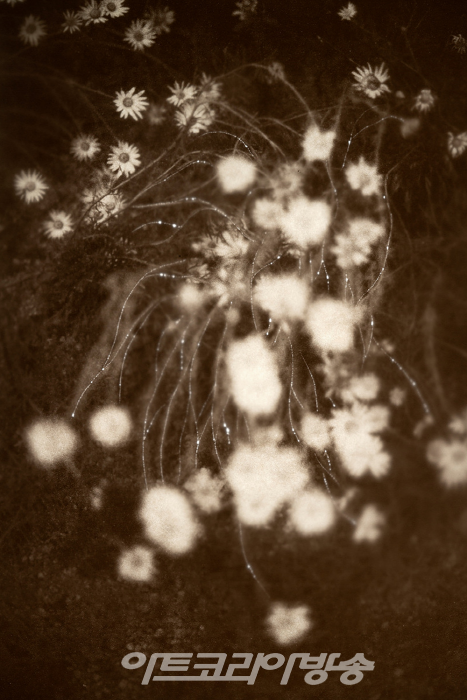

슬픔의 배경이 되는 구체적 기억들은 이미 소실되었으나, 느낌과 정서는 남아서 문득 어떤 특정한 순간에 사물의 얼굴을 하고 나타나곤 했다. 젖은 머리카락처럼 이파리를 늘어뜨린 화초, 가는 줄기마다 작은 폭죽처럼 자잘한 꽃송이들을 쏘아 올리고 있는 들꽃. 아련하게 남은 슬픔의 느낌과 정서가 마치 안개처럼 사물의 주변을 둘러싸고 있는 순간을 만날 때면 아날로그 카메라의 셔터를 눌렀다.

아날로그 카메라를 사용한 이유는, 대상을 정보로 처리하는 디지털과 달리 빛을 물성으로 받아들이는 필름의 특성이 좋았기 때문이다. 일반 인화지 대신 종이를 선택한 것도 같은 이유에서다. 기억을 닮아 초점이 흐리기도 하고 형체의 일부가 사라지기도 한 이미지들이 종이에 머물렀다.

그렇게 얻은 사진들에 스캐노그라피와 라이트박스 촬영기법을 적용하였다. 깜깜한 밤에 5500K 라이트박스를 켜고 그 위에 이미지가 담긴 종이를 올려놓으면, 종이의 질감과 태양광의 색온도가 더해지면서 처음 필름 사진이 지니고 있던 것과는 다른 이미지가 되었다. 그것은 마치, 서서히 피어오르면서 아득히 저물어가는 기억과도 같았다.

다시, ‘젖은 머리카락처럼’ 늘어진 화초의 이파리 끝에, 동그랗고 작은 구멍을 뚫었다. 구멍 사이로 라이트박스의 빛이 들어오면서, 동그라미들이 이파리 끝에 물방울로 맺혔다. 날카로운 핀으로 ‘꽃을 쏘아 올리고 있는’ 들꽃의 가는 줄기를 따라 그렸다. 그러자 문지르면 지워질 듯 연약한 줄기들이 빛을 내며 환해졌다.

이언옥의 <슬픔의 질감>은 이처럼, 과거의 기억에 현재의 감정과 행위를 더해서 슬픔을 시각언어로 재구성한 것이다.

작가는 이 작업을 통해, ‘나의 슬픔과 기꺼이 화해하는 힘’을 얻을 수 있었다고 말한다.

작가노트

타인의 슬픔에 슬픔으로 반응할 줄 안다는 것은 인간으로서 참 다행한 일이다. 뜨거운 슬픔 앞에서 냉랭한 나 자신을 발견할 때 그렇게 초라할 수가 없다. 명확한 슬픔 앞에서 무력한 나 자신을 견뎌야 할 때도 그러하다.

세상의 넘쳐나는 슬픔들 앞에서, 도무지 닿을 수 없는 너의 슬픔 앞에서 나는 도무지 하찮다.

슬픔을 계산하는 세상에서 슬픔은 더 이상 아름답지 않은 것으로 치부된다.

가장된 기쁨과 행복은 다투듯 전시되고 실재하는 슬픔은 스스로에게서부터 묵살된다. 묵살된 슬픔은 분해되어 입자로서 존재한다. 모래처럼 안개처럼 부서지고 구르며 주위를 배회한다. 사진의 전반에 흐르는 모래와 안개와 같은 질감은 이러한 슬픔의 질감이다.

슬픔은 관조의 경지에 이르러 지극히 아름다워진다. 인간이 아름다운 것은 이런 슬픔을 머금고 있기 때문이다. 슬픔의 부정성을 긍정할 수 있는 역설의 힘을 갖고 있기 때문이다.

카메라를 메고 일상을 느슨하게 어슬렁거리지만 '하나'라는 화두를 단단히 붙잡아 맨다. '하나'는 나이기도 한 도처의 너이다. 닿으려 했으나 닿지 못한, 결국 닿지 못할 테지만 그럼에도 닿으려 할 수 밖에 없는..

그리하여 슬프고, 그러므로 너는 슬픔 그 자체이다.

슬픔의 질감은 닿을 길 없어 아름다운 너의 질감이다.