태양을 향한 항해, 일자(the one)의 빛

박선녀 단국대 대학원 조형 예술학 박사 졸업 청구전에 즈음하여

태양을 향한 항해, 일자(the one)의 빛

1. 만남

박선녀의 작품은 단국대 대학원 박사연구과정을 거치며 접하게 되었고 연구과정 내내 변화의 과정을 보게 되었다. 학업에 임하는 진지함이나 성실한 태도가 눈에 띠었던 박선녀는 나의 예술이론 수업을 수강하며 작가로서의 지향점이나 관심, 예술관에 대해 발표한 바 있다.

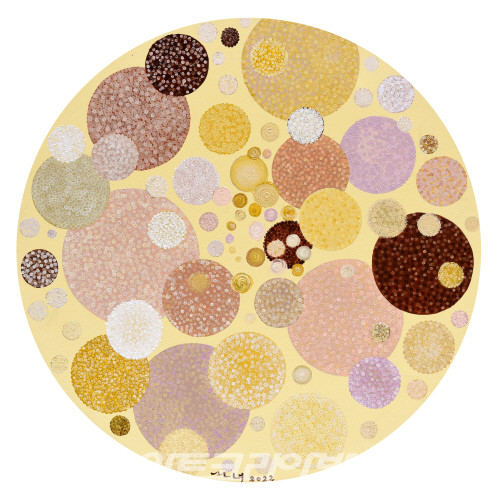

자신감 넘치는 그녀는 해바라기 형상을 주요 모티프로 한 유화작업을 하였으며, 고유의 필력과 숙달된 재료 운영 그리고 섬세한 뉘앙스로 표현적인 기분의 회화적 메시지와 삶의 희망을 담아냈다. 사랑과 희생으로 점철된 삶을 객관화하면서, 흡사 종교적인 태도로까지 느껴지는 삶의 해석이 박선녀 작품을 뒷받침한다. 연구과정 2년여를 거치며 해바라기 형상은 점차 추상화되어, 원의 도상으로 승화되어 가고 직설적인 ‘해바라기’는 ‘빛’으로 추상화되어 갔다. 커다란 원으로 화면을 채우면서 본격적으로 기하 추상과 색감과 표면의 질감에서 드러나는 서정 추상이 결합되어 가고 있는 것이다.

서정성과 원 도형의 무한감은 ‘빛’이라는 주된 모티프를 통해 물질과 정신의 뉘앙스를 조율해가고 있다. ‘빛’의 단일함과 충일감은 삼족오의 태양신에서 모네(Monet)와 과학의 눈에 이르기까지 사람과 우주, 사물과 정념 모두를 아울러 준다. 박선녀 작업의 과정은 ‘해바라기’에서 ‘원’으로, ‘구체’에서 ‘추상’으로 진행되면서도 이 과정 전반을 관통하는 ‘빛’과 ‘희망’이 화면의 두터운 마티에르를 통해 감각적이면서도 표현적인 토대로서 단단하게 유지되고 있는 것이다.

2. 빛의 유출과 일자(the one), 초월의 감정

해바라기 도상에서 원에 이르는 저변에는 그간 삶을 추상적인 표현으로 해석한 박선녀 작품의 이력이 놓여 있다. 색채의 심리적 작용에 관심이 많은 그녀는 열정, 사랑, 고통, 희망 등의 삶의 가치와 자아 정체성에 대한 해석을 지속적으로 규명하고 표현을 위해 실험해왔다. 중요한 점은 그녀의 노력은 ‘작품을 통해’, ‘작품이 되는 방향으로’ 고민을 이어갔다는 점이다. ‘작품의 현실’을 구성해가면서 끊임없이 현실을 초월해가려는 ‘자유의지’가 그녀 창작의 동인이라고 한다면, 근작 <태양의 길(SUN WAY)>에 이르기까지 작품의 구체적인 표현 질감은 종이죽이나 뿌리기, 제소 덧칠, 색채 심리의 탐구 등의 실험을 통해 이어왔다.

이로 인해 생긴 화면의 표정은 태양의 옷이라 할까, 빛의 감각을 회화적 사실로서 잘 구현하고 있다. 예술에서 빛의 문제와 원의 문제는 서양의 이콘화나 불교의 십우도 등 깨달음과 초월, 선함과 완전함의 표상으로 인류사와 같이 궤를 같이 한다. 특히 ‘넘쳐나는 빛’의 이미지는 만물의 ‘있음’을 설명하는 플로티누스(Plotinus, Πλωτ?νο?, 205-270)의 일자-유출설에 비추어 볼 수 있다.

신플라톤주의로 분류되는 플로티누스의 일자(the one) 이론은 르네상스 종교?인문의 정신을 뒷받침했던 주된 이론이기도 하다. 모든 것은 ‘하나’의 넘침으로 인해 생겨난 것으로 ‘일자, 지성, 영혼, 육체(물질)’로 점차 하강하고, 이는 다시 일자를 향해 상승해 가는데, ‘일자’는 모든 다양(多樣)의 근원이다. 일자를 형상으로 제시한다면 그것은 ‘빛’에 견줄 수 있다. 플로티누스에게 가장 아름다운 것은 바로 이 일자, 빛 자체가 된다. 아름다움은 충일하고 일원적이며 단일한 것으로 빛은 최상의 아름다움이자 바로 신의 현현(泫泫)으로 이해될 수 있다. 태양에서 빛이 분사하듯, 일자로부터 진과 완전한 미, 선함이 분유(分有) 되는 것이다.

일자로부터 유출을 통해 육체(물질)에 이르기까지, 다시 최상의 일자에 오르기까지 그 유출과 상기에 기여하는 것이 바로 예술이다. 이렇게 볼 때, 빛의 길을 표상함으로써 감각과 감정을 통합해가는 상기의 길과 삶의 해석이나 재료의 실험을 통해 분유의 현장을 구성하는 박선녀의 작품은 미의 가교로서 존재하려는 것은 아닌지 그 해석의 방향을 잡을 수 있다. 아름다움은 ‘하나’이지 ‘둘이 아닌’ 것이며 하나(the one)의 분유와 하나를 향해 가는 상기의 길, 이것이 빛의 길인 <태양의 길(SUN WAY)> 이미지의 현실이 아닐까 한다. 플로티누스의 미학은 미학사에서 고대미학으로 이해되지만, 르네상스 정신을 뒷받침했던 이론으로서 오늘날 융합과 통합의 관점에서 미술의 지평을 새롭게 해석하는데 열려 있다.

3. 원의 도상과 무한

원의 도상을 작품의 중심 모티프로 삼는 작가들은 심심치 않게 찾아볼 수 있다. 가깝게 1950 대 일본의 ‘구타이(具?)를 이끌어간 요시하라 지로(吉原治良 1905-1972)의 작업이 먼저 떠오른다. 모방을 부정하고 창조 자체를 지향한 요시하라 지로의 이념과 박선녀의 작업태도의 지향점은 다르지만, ‘원’을 작품의 주요 도상으로 활용한다는 점에서 그리고 일관성과 충일성을 구체화하려는 근본 방향에 있어서 참조할 만하다. 물질과 육체의 우연성과 어둠을 휘저어 다시 빛의 충일감으로, ‘현재의 초월이자 현재에 통합되는 구조’를 표상하기 위한 ‘원’의 활용은 둘의 지향하는 바가 다르지 않다고 할 수 있다.

이와는 다른 관점에서 강박적인 통합으로 나아갔던 쿠사마 야요이(Kusama Yayoi, 1929-)도 살펴볼 수 있다. 무한으로 내딛는 야요이의 강박적 통합은 원의 표상으로 연결되며 환상을 현실과 통합해내려는 일관성과 충일감, 완전한 통합에 이르려는 강박을 담고 있는 것으로서, 무한을 향한 질주를 원의 무한성으로 상상할 수 있다. 야요이는 무수한 점을 통해 그 환상을 세계로 확장시켜나가면서도 ‘현재’에 정박시키려는 과정에서 자신만의 조형언어와 세계를 구축한 것이다. 같은 맥락에서 빛의 경로를 나타 낸 <태양의 길(SUN WAY)>의 무수하고 균일한 직선의 도열에서 박선녀가 도달하려는 바의 강도(强度)를 가늠해 볼 수 있다. 이런 측면에서 박선녀 작품에 등장하는 ‘원’도상의 의미는 야요이 쿠사마의 창작의 동력을 참고해 볼 수 고할 만하다. 이수인은 가장 단순한 본질의 형태를 원(圓)으로 삼아, 원형으로써 지속적이고 보편적인 본질의 형태를 유지하면서도 늘 새로운 느낌을 가 전달하고자 한다.

원, 무한, 우주, 생명, 창조 그리고 본질, 보편과 현실이라는 핵심어 속에 박선녀 작업을 이루는 ‘원’ 도상과 원에서 분출하는 빛, 태양의 이미지는 표면의 질감을 매우 고유하게 만드는 기법을 통해 박선녀만의 양식으로 심화를 거듭해 갈 것으로 기대된다. 미술사에서 태양을 태양처럼, 그러나 ‘자신만의 태양’으로 그려 역사에 남은 작가들이 상당하다. 대표적으로 해, 별, 달을 함께 그린 반 고흐나 단일 작품 5000호 중심에 거대한 태양을 그린 에드바르트 뭉크, 타오르고 남은 재로 검은 태양을 시대의 조곡(弔哭)으로 상징화한 김구림(<태양의 죽음Ⅱ>, 1964) 등이 떠오른다. 이외 직접적인 태양 도상을 그린 것은 아니지만 지중해 햇살을 기록한 야수파, 풍경화가들, 색면 화가들 등 그 수는 말할 수 없이 많다. 근자에 가장 두드러진 작가로는 인공태양을 만들며 색에 대해 천착하는 올라퍼 앨리아슨(Olafur Eliasson, 1967-)이 아닌가 한다. 그만큼 태양과 그 빛이 미술에 작용해온 역사는 길고 두텁다. 박사 청구전을 기하여 박선녀의 작업이 더욱 공고하게 태양에 대한 새로운 해석과 무한한 확장의 페이지가 되길 바라는 마음이다.

2022.7.16.

남인숙(미학박사/미술평론가)