인사동 갤러리 루벤(관장 김효요)에서 한수일 작가의 '사이먼 & 가펑클 + 프랜시스베이컨' 전시

[아트코리아방송 = 김종숙 기자] 인사동 갤러리 루벤(관장 김효요)에서 2022년 4월 27일~5월 3일까지 한수일 작가의 '사이먼 & 가펑클 + 프랜시스베이컨'이 전시되고 있는 한 작가를 만나 인터뷰를 하였다.

한수일 작가는 스테인글라스는 주로 교회나 성당이 주 사용처이며 유리상태로 빨강 노랑 파랑 등 유리상태로 각 색깔이 제작이 되고 유리칼로 잘라 디자인데로 납선으로 용접하여 이어 붙여서 작품을 만든다. 어떻게 하면 쉽게 만들고, 작품성을 높이기 위해 연구해서 화학적인 방법으로 Resin을 이용해서 유리에다 직접 채색하는 방식으로 연구개발하여 완전히 실용화 되어 국내외에 큰 작품들을 제 방식의 스테인글라스를 제작해 왔다.

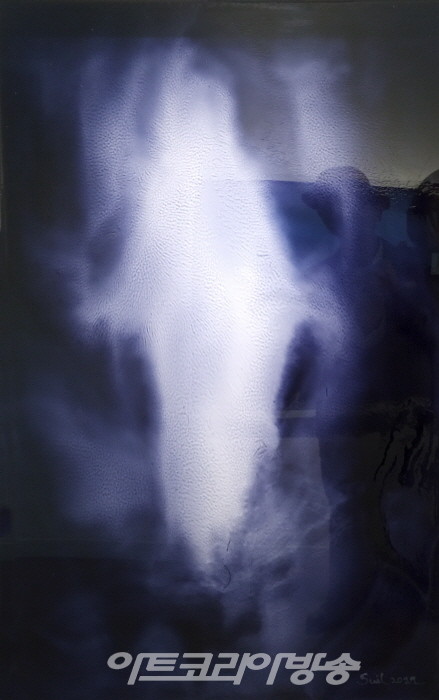

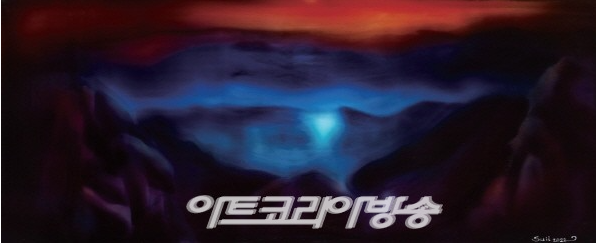

사이먼 & 가펑클의 Sound of Silence에서 침묵이 암시하고 있는 어두움속에서, 소리치고 있는 Dark Street의 인간들이 Neon Lamp의 Light의 신에게 절하는 모습을 환상속에서 노래하고 있다.

본 작품들은 댄플래빈이나 터렐처럼 빛의 발광체 자체의 이미지를 미니멀하게 활용하는 것이 아니라, 빛이 Resin or Mixed media에 의해 채색되어 작업된 이미지가 새겨진 투명아크릴이 2중 or 3중으로 레이어된 투명체 사이를 이동하며 재현해내는 공간속의 역할을 활용해서 중첩되어 변화하는 색채와 회화적 이미지의 변용에 중점을 두었다. 인위적 발광체는 전혀없고 레이어된 투명체를 투과하는 빛의 기능만 있을뿐이다. 그 빛의 투과를 극대화 시키기 위해 반사를 극대화시킨 백색유광 판넬을 배치하였다. 빛에 의해 이미지가 발광되어 회화적 이미지를 극대화 시키는 것이 바로 스테인드글라스 Art의 본질 이기도 하다.

미술평론

평론가 오광수는 이중섭 미술상 수상작품전에서 “회화의 오랜 역사는 먼저 공간의 문제에 대한 탐구로 시작되었고 이어서 빛의 추적으로 나아갔다”고 했다. 건축은 직접적으로 공간을 창출해 활용 체험케하는 것이고, 음악은 뇌와 마음속에 정서적 공간을 소용돌이치게 형성시키는 것이고, Fine Art는 그 작품속에서 공간의 분할과 배치의 과정들을 보게해서 그와 같은 마음의 Image를 공감케하고 그 울림에 동참케 하는 것이며 침묵 속에서 소리치게 하는 것이다. Fine Art에서 본질적으로 공간의 문제는 2차원 표현에서 3차원 4차원으로의 표현이 욕망구현의 문제이다.

하종현은 Campus 천 틈으로 물감을 밀어올려 공간이동을 강력히 암시하므로써 굵은 아마포의 대한 감각을 선사했다.

박서보의 근작들은 수직 혹은 수평의 구획선위의 담장으로 ~확대경으로 보면 엄청나게 크고 견고한 Fence이다~ 오선지 위의 음표처럼 조율되는 공간의 색채를 시각화했다.

김태호는 화면전면으로 적층시킨 질료들을 파고, 깍아내서 색채의 그라데이션과 개미집 같은 동굴들을 만들어 당혹감과 안도감을 동시에 제시했다.

이우환은 임의의 mass를 화면에 조응시켜 3차원의 공간을 직접 느낄 수 있게 했다.

이른바 순수추상의 바넷뉴먼은 큰 스케일의 화면에 수직 강하선으로 상부와 하부를 연결하고 수평면을 구획해서 숭고하고 장엄함을 지향한다는 퍼포먼스적 회화를 구현했다. 안료들을 적층하며 발생하는 색채의 미묘한 울림을 보는 자들의 정서를 타격하는 북채로, 마크로스코는 사용했다.

프랜시스 베이컨은 욕망의 혈액이 토출되고 있는 물체로서의 mass를 3차원 공간구획선의 분기점에 정치시키므로 정지하고 있는데 움직이는(靜卽動), 움직이는데 정지하고 있는(動卽靜) mass로 착각하도록 하고 있다. 한 걸음 더 나아가 삼면화에 삽입해서 이를 장치화했다.

전술한 바와 같이 회화에서의 공간과 색채의 이동과 재조합들을 탐구해 보았다.

본 작가는 이런 관점을 위해 스테인드글라스적 이미지 기법과 투사의 메카니즘을 포함시켜 회화에서 물감들로서의 색채조합 표현과 빛의 이동에 의해 투사되는 색상, 이동하여 투영되는 형태들, 투과해서 다시 반사되는 빛에 의한 힘들이 다층적으로 표출하는 색상과 형태들의 Incanation은 사랑하고 있다.

이것이 천상의 영광이 벽들과 유리를 통해서 숨어들어오는 스테인드글라스의 회화적 요소가 아닌가?