우리가 잊었던 상하이의 화가 백철극- 1

김종근 (미술평론가)

“어느 시대나 비운의 예술가는 있었다. 동·서양을 막론하고 예술적 성취에도 불구하고 현실적인 고난의 삶으로 당대에 크게 알려지지 않은 무명의 예술가들도 많다. 사회적 혼란기였던 한국 근대 화가들의 삶도 핍박한 경우가 많았고, 그 와중에 한국미술 서양화 1세대라 불리는 선두 그룹에 소외된 작가도 있었다.

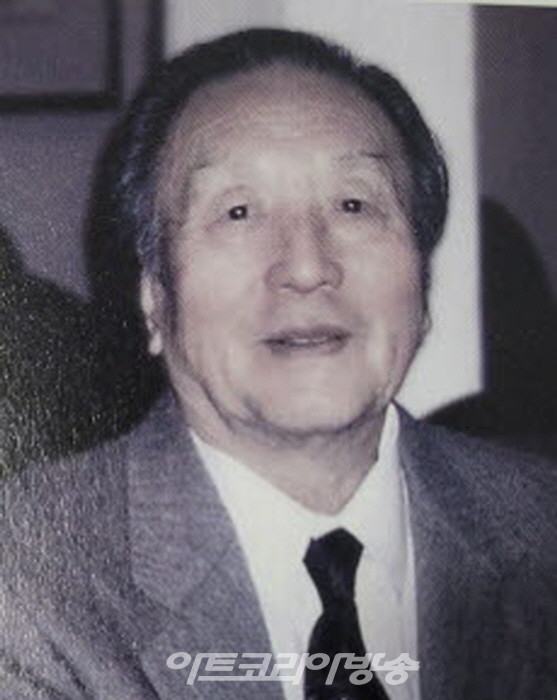

한국 근대 서양화 1세대로 김환기, 유영국, 장욱진, 남관 등과 함께 활동한 작가로 백철극(백간노미 1912-2007) 작가가 있다.” 한국 미술사에서 그다지 그의 존재나 작품이 많이 알려지지는 않지만 백철극을 기억하는 사람들은 한결같이 그를 “김환기·이중섭 절친이자 동시대 앞서간 비운의 화가 백철극”이라고 말한다. “그런 그의 원래 이름은 북한말로 간놈이, 금방 낳은 어린아이란 뜻으로 2007년 지병으로 미국 로스앤젤레스에서 작고하기까지 그는 자신의 호를 ‘간노미’로 썼다. 이런 그의 일생은 그의 차남 백중필 선교사(캄보디아 라이프대학 부총장)에 의해 사실 국내에 처음 소개, 세상에 알려졌다.

백철극 (白鐵克)은 1912년 5월 16일 평안북도 박천에서 태어나 일찍이 4살 때 아버지를 여의고 홀어머니의 바느질로 어렵고 궁핍한 가정에서 성장했다. 이미 고등학교 시절에 평양의 대동강 극장에 영화 간판 조수로 실력을 인정받을 정도로 타고난 실력을 갖추고 있었다. 대학에 진학하기 위해 영화간판 화가, 신문 배달 등으로 아르바이트를 하며 몇 년간 모은 학비로 도쿄의 니혼대(동경대) 미술과에 입학했다. 1934년 입학해 같은 과 동창이며 친구인 김환기와 당시 일본 현대미술의 대가이자 후에는 프랑스로 유학을 가 스위스에서 사망한 후지타 쓰구하루 (藤田嗣治, 1886년 ~ 1968년)라는 일본이 낳은 최고의 화가이자 조각가와 일본에서 처음으로 미래파의 영향을 받은 화가이며 동시에 ‘이과전’(二科展)의 가장 대표적인 작가로 예쁜 여자들을 아주 잘 그리고 아방가르드 양화 연구소 강사였던 도고 세이지(東郷青児, 1897-1978)에게 김환기와 함께 사사를 받았다.

그의 남겨진 연필 드로잉은 대부분 1937년 졸업한 이 시기에 그려진 것들인데 그의 마음을 사로잡은 작가는 앙리 마티스의 유려한 선, 반 고흐의 살아 움직이는 강렬한 세계에의 동경, 미술세계를 향한 열정은 어떤 어려움도 이겨내게 했다. 다만 좋아했지만 그다지 작품 속에 영향은 없어 보인다. 이후 도쿄 홍고 현대미술 연구소에서 2년간 연구 생활을 마치고 그는 중국의 상하이로 건너갔다. 당시 상하이는 ‘동양의 파리’라 불렸고 이곳에서 그는 28살이란 젊은 나이에 ‘홍커우 북 사천로’ 거리 풍경을 마치 건물 위에서 내려다본 거리 풍경을 대담하고 거칠게 표현해 커다란 주목을 받았다. 그 거리의 풍경은 마치 프랑스 화가 카이유 보트의 원근법이 살아있는 거침없는 인상파 기법의 풍경을 떠올렸다.

그는 이 작품을 1940년 상해 당시 가장 인지도가 높은 중국 일본 미술가협회전 공모에 응시해 비평가들의 찬사를 받으며 대상인 특선의 영예를 수상했다. 이 그림의 화풍으로 보아 백철극은 당시 인상파의 화풍을 잘 이해한 것으로 보이며 당시 그가 얼마나 모던한 시선으로 작업을 했는가를 엿보게 된다. 그가 남긴 수십 점의 스케치에서 엿볼 수 있듯이 그는 외국인이 많이 살던 홍커우 지역에 살았으며 그는 만세관에 방을 하나 얻어 지낼 수 있었다. 그곳 만세관 회계장부 뒷면을 활용해 스케치를 남기기도 했다. 불행히도 그는 “중국 국민당과 공산당의 대결이 빚은 내란으로 인한 어려운 상하이 시절은 오래 머무를 수는 없었다”고 했다.

그 당시 10여 년간 그린 작품으로 수상작 외에 스케치와 유성 파스텔 등 다수의 작품이 남겨져 전해지는데 그의 나이 20대 후반임에도 그 시기의 드로잉 작품으로 보아 묘사력과 표현력이 상당한 수준에 이르렀음을 확인할 수 있다.

백철극 작가의 인생에서 상하이는 잊을 수 없는 장소이다, 가난했지만 고향 사람인 부인을 만나 신혼을 보낸 곳이며, 백범 김구 선생의 자녀들이 다니던 인성학교에서 그는 아내와 같이 각각 중학교 미술 교사와 초등학교 교사로 몇 년간 일하기도 한곳이기에 상하이는 더욱 각별한 곳이다. 1949년 해방 후 고국으로 귀환한 백철극의 삶은 곧 한국 동란으로 어렵고 고난의 세월 속에서 살아가며 생계를 위해 미군 장교들의 주문 초상화를 그렸고, 한 때는 위문 공연 차 방한한 미국의 유명 코미디언 밥 호프(Bob Hope)가 갓을 쓰고 한복에 담뱃대를 문 초상화를 그리기도 했다.

1960년대 들어서 생계형 그림을 그리면서도 그는 차가운 추상의 대표적인 화가 피에트 몬드리안(Piet Mondrian), 이나 미국 액션 페인팅의 대표작가인 잭슨 폴록(Jackson Pollock)과 같은 추상화가들에 심취, 그 영향으로 추상세계에 깊게 빠졌다. 후에 그의 작품 속에 아주 빈번하게 특징적인 면을 분할하는 구성주의적인 화풍은 이 시기의 영향으로 보여진다.

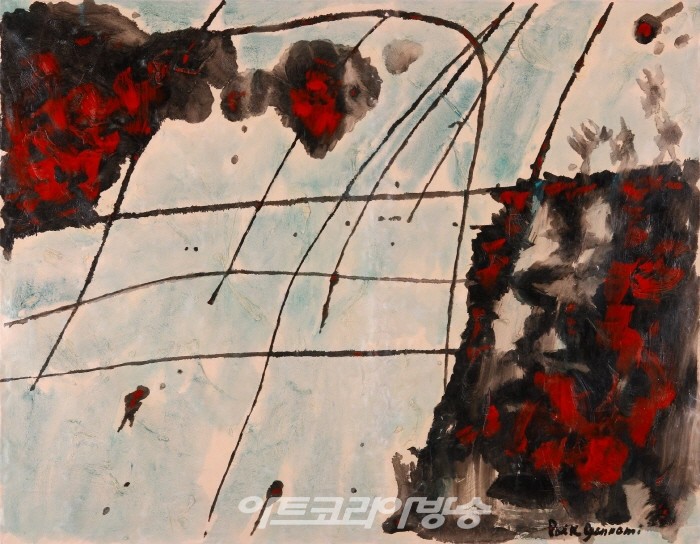

또한 종종 <침략자>나 <비> 같은 작품에서 보이는 물감의 흘림이나 검은 선들은 잭슨 폴락의 드리핑 회화의 영향과 패턴을 더욱 명확하게 드러낸다.

그러나 그의 열정은 식지 않고 다시 백철극은 해외에서 더 높은 예술가의 길을 위해 1967년 3남 2녀를 거느리고 캐나다로 이민 길에 오른다. 그곳에서는 몬트리올과 뉴욕 그리고 LA 등지에서 열정적으로 작가 생활과 발표를 이어가며, 1970년 뉴욕 자신의 개인전에 일본에서 유학했던 절친 김환기와의 재회를 계기로 그가 작고하는 1974년까지 편지를 주고받으며 작품세계를 공유 했다. 1970년대 이후 뉴욕과 파리에서 그의 본격적이고 창조적인 전성기로 미술 세계는 꽃피기 시작한다.

미국에서도 생계를 위한 수단으로 역사 깊은 ‘Foster & Kleiser’라는 대형 옥외 상업미술 전문회사에서 일하며 꾸준히 자신의 추상 세계에 깊이를 더해갔고 전성기인 70~80년대에 걸쳐 그토록 그리던 파리에서의 작가생활이 펼쳐진다.

파리에서 1980년 뱅센느시 살롱 공식적 전시에서 시장상을 ‘가을’과 ‘예수상’ 작품으로 수상하고, 다음 해 가을 1981년에는 살롱 도톤느 전에서 ‘센강 풍경’으로 단독실 전시 영광을 누리며 ‘도톤느’ 상을 연거푸 수상하는 것으로 역량을 보여주었다.

1970년대 백작가는 비교적 대작인< 오리엔탈 리듬>이란 작품에서 그의 독창적인 작품세계를 발표한다. 이 작품은 구체적인 어떤 하나의 형상을 보여주기보다는 마치 동양의 수묵화처럼 바탕에 옅게 농담을 펼치면서 커다란 달의 형상을 좌측에 배치한다. 우측으로는 대나무 형상을 대나무 잎을 사군자로 치듯이 먹으로 완결하면서 추상적 형태를 우측 공간에 배치하고 있다. 이 작품에서도 그는 여전히 공간에 대한 여백과 필체를 간결하게 드러내고 있다.

이 시기는 아마도 그가 1970년 처음으로 뉴욕의 더 커버넌트 교회에서 개인전을 발표하던 시기였다.

그러한 공간과 형태의 구성은 1972년에 제작한 <RAIN> 이란 비교적 대작에 속하는 작품에서 나타나는데 여기서도 그가 즐기는 블랙과 레드의 바탕 위에 선을 가지고 비구상적인 모습을 형상화했다. 이런 그의 작업 중에 가장 대표작으로 꼽히는 작품은 아무래도 1978년에 제작된 <비행기 >이다. <L'avion) 1977-1978. 68.5x100cm. oil on canvas 국립현대미술관 소장.>

이 작품은 백간노미의 작품 중에 가장 구성미가 돋보이고 조형성, 비행기 형상의 이미지로 파리에서 유학할 때의 작품으로 보인다.

이것만으로도 그를 한국 현대미술의 역사 초기에 한 획을 그은 작가라고 평가할 수 있다.

이것으로 보아 백철극 작가의 예술세계는 마치 폴 클레가 발언한 것처럼 ”예술은 보이는 것의 재현이 아니라 보이지 않는 것을 보이게 하는 것이다“. 어쩌면 백철극작가에게 중요한 것은 내용의 이야기나 주제가 아니라 작가적 감성으로 형태를 창조해내는 것에 무게를 둔 것이다.

그는 시각적 요소의 구성에서도 눈에 보이는 풍경이나 대상에 의존하기보다는 그 대상을 감성의 근원으로 해석하며 그것을 선이나 형태, 컴포지션 등을 화면에 독자적인 조형언어로 바꿔 놓는 독창성을 구축했다.

1987년의 <튤립> 작품을 보면 튤립의 인상이나 튤립을 떠올릴 수 있는 색채와 요소들이 화면에 가득 차 있다. 즉 감성을 하나의 기호나 시각적 요소로 전환하여 화면을 완성하는 전형적인 추상화의 기법으로 작품을 완성하는 것이다.

이처럼 그의 작품은 기본적으로 추상적인 감성을 보이지만, 내면에는 구상적인 미술 양식과 추상적인 양식 모두를 거느리면서 동시에 표현에서는 엄격한 선과 구성, 그리고 색채에서 마치 김환기처럼 초기에는 구상 그리고 추상미술의 가능성을 추구했다.

특히 <튤립>이나 <비행기> 등 무제 작품에서는 감정보다는 이성적인 사고로 선과 면 그리고 형태를 매우 지적인 구성적 요소로 활용하는 특징을 보여준다.

무엇보다 특히 선과 형태의 방향성과 조형성에 주목하면서 리듬과 패턴에 대한 표현양식을 바탕으로 회화의 모티브를 살려냈다. 작품 속에서 발견되는 선과 형태가 반복적인 듯 일정한 간격을 지키면서 규칙과 불규칙 사이에서 균형과 조형미를 풍부하게 드러낸 것이다.

작품세계의 일관성으로 볼 때도 명확한 메시지나 주제를 제시하기보다는 작품을 제작 할 때의 감정이 중시된 작가의 내적 감정을 중시하고 있음에 주목할 필요가 있다.

그러한 점에서 백철극작가는 "그림을 잘 그리는 것은 적절한 색채를 적절한 곳에 배치하는 것이다."라는 매우 폴 클레적인 신념을 지녔다고 볼 수 있다.

그러한 예술적인 신념은 < 침략자>나 < 세 개의 원> <적중 >등에서 가장 두드러지게 특징적으로 드러난다.

선과 선의 교차나 흘림, 그리고 겹침등의 기법이 종종 빈번하게 나타나는 작업 태도도 마치 폴 클레가 늘 작업하면 염두에 두었던 "선이 그려지게 된다. 그 후 선은 계속 나아가며, 말하자면 아무 목적 없이 그냥 나아갈 뿐이다."라는 맥락을 강렬하게 연상시킨다.

이렇게 말년의 그의 그림은 어둡고 격렬한 자신의 고뇌를 충실하게 화폭에 반영하고 있다.

더욱이 흩어지고 잊혀진 화가 백철극의 흔적과 행적을 찾아 상해에서 찾아낸 차남의 만세관의 숨겨진 뒷 이야기는 감동적이며 반 고흐의 삶을 이끈 고흐의 동생 테오를 생각나게 한다.

백철극 화백은 LA에서 2004년 그의 마지막 전시에 당시 LACMA 디렉터 Mr. Fox를 초빙해 높은 평가를 받으며 작품 중 ‘Battle’을 선정해 수집한 것으로도 전해진다. 그러다 3년 후인 2007년 지병으로 95세의 삶을 마감했다.이런 그의 예술가적 생애와 작품들이 가려져 있었는데 차남 백필립 의료선교사에 의해 세상에 알려진 것은 천만다행이고 우리는 비로소 잊혀진 작가를 다시 발굴 할 수 있었다. 특히 2009년 그의 대표작 중 ‘침략자’와 ‘비행기’가 국립현대 미술관에 소장되면서 , 우리는 그의 숨겨진 유명작품들을 볼수 있게 된 것이다.

철학자 장 폴 사르트르는 "칼더의 물건 중 하나는 바다와 같다"며 "항상 다시 시작하고 항상 새로운 것"이라고 명명했다. 그래서 나는 그의 작품을 보면서 “비운의 화가 백철극은 세계를 거니는 우주 속의 보헤미안 화가이다. 세계를 유랑하며 그 모든 것을 화폭에 담아내려 했기 때문이다.”라고 기록하고 싶다.