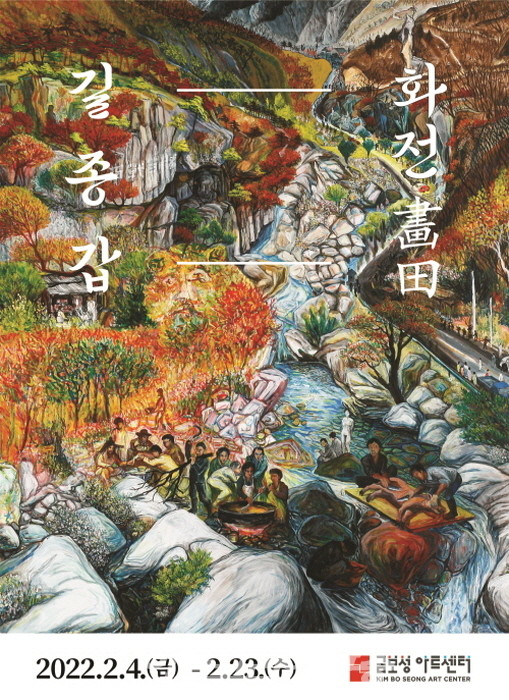

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 서울시 종로구 평창36길 20에 위치한 금보성아트센터에서는 2022년 2월 4일~2월 23일까지 길종갑 초대展 '화전(畵田)'이 전시되고 있는 현장에 2월 4일 길종갑 작가를 찾아 인터뷰를 가졌다.

이번 전시에 대해 설명을 부탁하자 길종갑 작가는 “이번 전시는 신작 위주로 진행한 것이 아니라 오랜만에 서울에서 진행하는 전시이다 보니 제가 소장하고 있는 작품 중 선정하여 전시하였으며, 제 작품의 변화를 이번 전시를 통해 볼 수 있는 전시”라고 말했다.

곡운구곡(谷雲九曲)의 작가로도 불리워지는 길종갑 화가는 나고 자란 화천 사창리에 터를 잡고 특유의 강렬한 붉은 빛의 색채로 주변 풍경을 부감법으로 묘사해왔으며, 4.3미술제, 평화미술제, 광주40주기 기념전 등에 꾸준히 작품을 전시하며 사회비판적인 시각을 잃지 않아 왔다.

이런 대작을 언제부터 그리기 시작했느냐는 질문에 길 작가는 “저는 대학시절부터 자연에 대한 생각과 느낌을 그대로 표현한 것이 아니라 저의 개인적인 접근 방법을 달리하여 환경적 문제를 대학 초부터 저도 모르게 개입을 시켜 왔으며, 우리 삶의 그다지 뚜렷하게 부각되지 않은 소소한 대상들과 대화를 나누며 그러한 사물들을 차용해 왔던 것 같아요. 풍경도 그렸지만, 자연에서 저에게 느낌을 주는 대상을 작업할 때 저의 마음에 맡겨서 작품을 완성해 왔다.”고 설명했다.

이런 대작만을 하게 된 계기를 묻는 질문에 길종갑 작가는 “제가 항상 그림과 같이하다 보니 저만의 화법을 찾아낸다는 것이 고민이 많이 되었어요. 제가 보아왔던 다른 작품들은 보는 이들에게 시적으로 보이거나 함축된 의미의 작품들이 주를 이루었으나 저만의 기법을 위해 저는 자연을 빌어 저만의 이야기를 하고 싶었어요. 인문학적으로 우리가 살아온 터전 안에서 기록이나 공부하는 요소를 소소한 부분까지 표현하고 싶었으며, 점으로 표현할 수 없고 세밀하게 표현하다 보니 작품이 점점 커지게 되었으며, 일부로 예쁜 그림보다는 좀 더 세밀한 소소한 부분까지 그려 넣고 싶었고, 굳이 비교하자면 그림으로 보는 장편소설이라고 보면 될 것” 같다고 말했다.

이번 전시에서 작가는 2022년 신작인 9미터가 넘는 대작 <두류산 풍경>을 처음으로 선보였으며 작가의 삶의 터인 비닐하우스와 작업실을 중앙에 두고 두류산이 병풍처럼 펼쳐져 있는 대작으로, 작가의 자연과 삶에 대한 시선을 엿볼 수 있다. "찰나의 소박한 삶의 광경들도 소중하다"는 작가의 언급처럼 '소박'이라는 것. '구축'하는 법이라곤 없는 표현방식이 바로 길종갑 양식이라고 할 수 있다.

박응주 평론가는 전시 서문을 통해, '그림다운 그림'을 그리고자 하는 작가의 표현력과, 아픈 통찰, 그 둘 사이를 가로지르는 화법이 길종갑작가의 그림의 터전이라고 보았다. 그 둘이 서로 제압할 듯 힘을 겨루지만, 늘 승리는 전자(前者)에게로 돌아가곤 했던 전장(戰場). 사랑과 슬픔이 싸운다는 것! '민중'미술 아닌 민중'미술'의 한 모습이 이렇지 않을까’라며 화두를 던진다.

이번 전시에서는 9m가 넘는 대작이 총 3점 공개되며, 3년 동안 작업하여 완성한 12m의 작품 <화전(畵田)도 전시될 예정이다. 꿈틀거리는 산하와 풍성한 색감의 풍광 이면에 담긴 역사성과 삶의 모습을 통해 현재의 우리의 되돌아보게 하는 작가 길종갑의 전시를 이번 전시에서 느껴보시길 권한다.

자연성, 길종갑 그림의 터전(畵田)박응주(미술비평가)

곡운구곡(谷雲九曲)의 작가.

엄밀하게는 2007년부터 현재에 이르는 기간의 화가 길종갑에 대한 별칭이다.

원래의 곡운구곡의 전설의 내력은 이러하다. 1668년의 강원도 평강 감사로 부임했던 김수증(金壽增1624~1701)은 춘천을 거쳐 화천을 지나다 이곳이 최고의 경승임을 알아보고 은퇴 이후엔 화천군 사내면으로 이거해 와 자신의 호인 곡운(谷雲)을 따서 지촌천의 물굽이 아홉 개를 곡운구곡이라 칭한다. 김수증은 당시 화가 조세걸(曺世傑1636~1705)에게 실경으로 <곡운구곡도谷雲九曲圖>(1682)를 그리게 했으며 이것이 오늘날 전해온다고 한다(현재 국립중앙박물관 소장).

리얼리스트로서 길종갑은 자신의 태생지이자 유년을 보냈으며 지금은 팔순 노모를 모시고 고추, 배추, 토마토 농사를 짓고 사는 '구곡 전설'의 이곳을 그린다. 이번 전시에 내보인 곡운구곡도 계열로 볼 수 있는 작품은 <화음동기華陰洞記>(2011), <청람산靑嵐山>(2011), <곡운전도谷雲全圖>(2015) 정도인데, 이를 포함해 2011~2015년 사이 집중적으로 그려진 60~70여점의 구곡도들을 일괄해 말해본다면 한마디로 이 땅의 내력과 역사, 풍모와 영성(靈性)을 드러내 보려는 시도로 볼 수 있을 듯하다. 그러나 내력과 역사라하여 매우 근엄한 표정을 지닌 무엇이리라는 예상과는 거리가 멀다. 언뜻 보면 '삼각지 그림'인 듯 보이는 찬란한 색조로 관객의 시선을 잡아끄는 이 그림들은 유쾌함과 페이소스(pathos)의 밀고 당기는 역학이 작동하는 장이 되고 있다.