[아트코리아방송 = 이재혁 기자] 박수근 화백의 미술 세계를 재조명하는 전시가 국립현대미술관 덕수궁관에서 열리고 있다. 내년 3월 1일까지 진행되는 ‘박수근: 봄을 기다리는 나목’ 전에서는 유화, 수채화, 드로잉, 삽화 등 170여 점을 통해 그의 작품 세계를 되돌아본다.

이번 전시는 '독학', '전후 회단', '서민', '한국미' 4가지 키워드를 제안하며 총 4부로 구성되며 회화 109점, 드로잉27점, 판화 및 프로타쥬 27점, 한영수 사진 11점이 전시된다. 1부는 '밀레를 사랑한 소년', 2부 '미군과 전람회', 3부 '창신동 사람들', 4부 '봄을 기다리는 나목'으로 꾸며진다.

일제 강점기에서 한국전쟁으로 이어지는 참혹한 시대, 그 시기에 곤궁한 생활을 이어나간 사람들, 그리고 어려운 시간을 이겨내고 찬란한 예술을 꽃피운 박수근을 1950년대와 1960년대 전후의 한국 사회, 서울 풍경, 사람들의 일상을 상상해 볼 수 있기를 바란다.

특히 국립현대미술관 개관 후 처음 여는 박수근 개인전으로 고(故) 이건희 삼성 회장이 수집해 유족이 국립현대미술관에 기증한 ‘이건희 컬렉션’에 포함된 박수근 작품 33점 중 31점과 그간 공개된 적 없던 ‘노인들의 대화’ 등 유화 7점, 삽화 12점을 처음 선보인다.

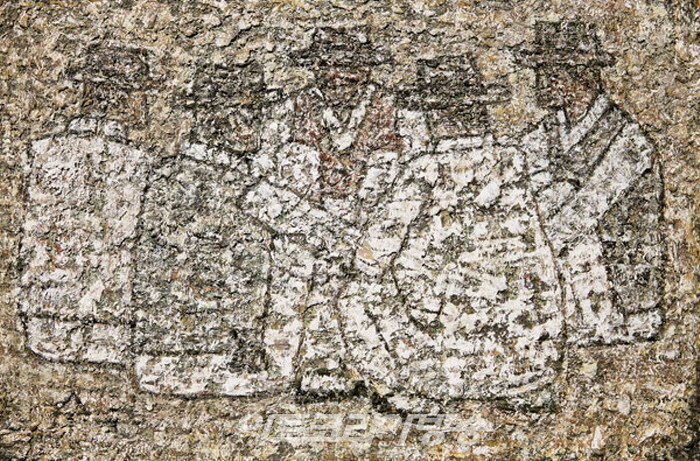

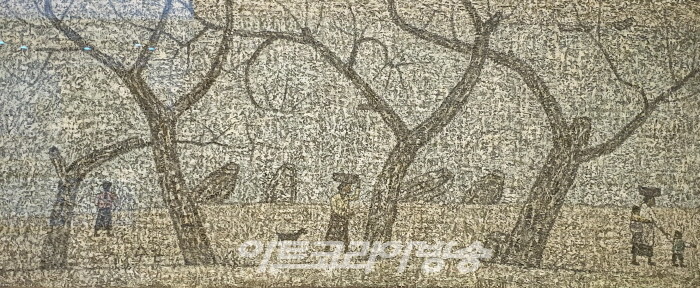

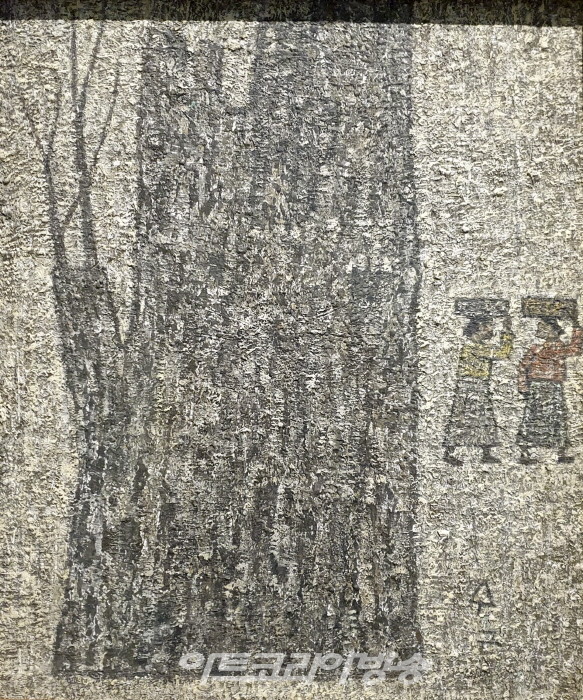

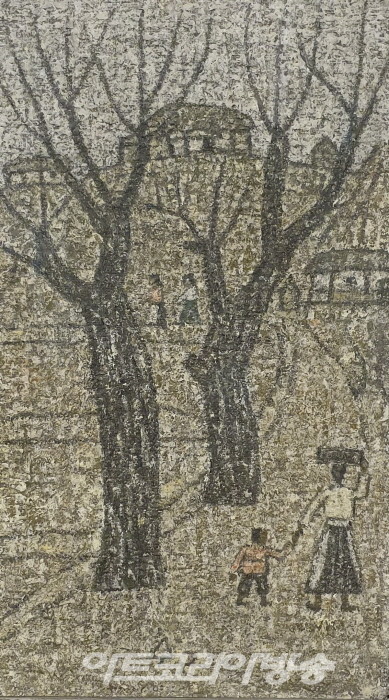

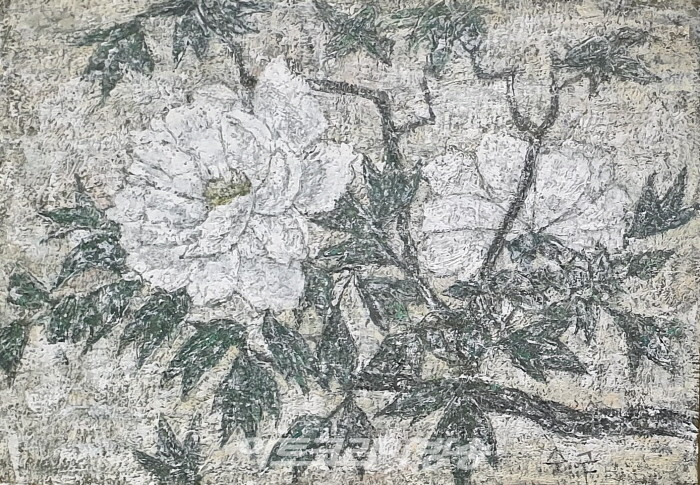

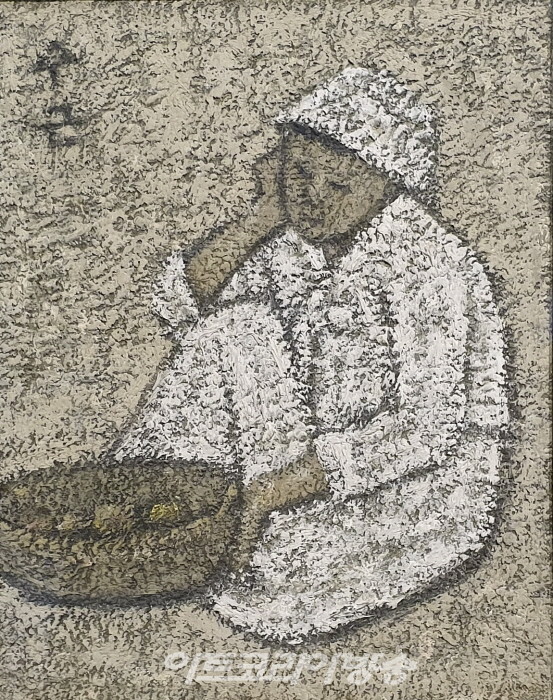

박수근의 그림은 물감을 여러 겹 쌓아 올려서 거칠거칠한 질감을 만들어 내고 형태를 아주 단순하게 표현하고 색을 아껴 가면서 그린 것이 특징이다.

1965년 박수근이 타계하고 1970년대 말 우리나라 경제가 발전한 뒤에야 박수근의 그림은 비로소 국내에서도 인기리에 거래되고 지금과 같은 명성을 얻게 되었다.

그의 작품 '빨래터'는 경매에서 45억 원이 넘는 금액으로 낙찰되어 화제를 낳았다.

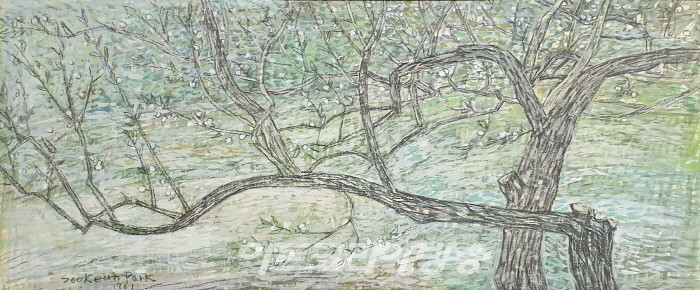

1부 ‘밀레를 사랑한 소년’에서는 ‘만종’으로 유명한 ‘밀레’와 같이 훌륭한 화가가 되고 싶었던 소년 박수근이 화가로 성장하는 과정을 보여준다. 10대 시절의 수채화부터 1950년대 유화까지 그의 초기 작품들을 공개한다.

2부 ‘미군과 전람회’에서는 박수근의 미군 PX 초상화가 시절, 한국전쟁 후 재개된 제2회 국전에서의 특선 수상작부터 그가 참여한 주요 전람회 출품작들을 전시한다. 박 화백은 미군 초상화가의 이야기를 그린 박완서 작가의 데뷔작 ‘나목’의 실제 모델로 유명하다. 전쟁 전 도청 서기와 미술교사를 지냈던 박수근은 전쟁 후에는 미군부대 내 PX에서 초상화를 그렸고 그곳에서 소설가 박완서를 만났다. 미군부대는 박수근이 예술가로서의 자존심을 버리고 온갖 수모를 견뎌내야 했던 곳이었지만, 동시에 그의 작품을 아끼는 후원자들을 만나게 해준 곳이기도 했다.

3부 ‘창신동 사람들’에서는 박 화백이 정착한 창신동을 중심으로 가족, 이웃, 시장의 상인 등 그가 날마다 마주친 풍경을 담은 작품들을 소개한다. 또한 박수근의 그림과 함께 당시 시대상을 담은 한영수의 사진을 함께 전시해 역사상 가장 가난했던 1950~60년대를 살았던 한국인을 따스한 시선과 모던한 감각으로 표현한 예술가의 미덕을 발견할 수 있다.

마지막 4부 ‘봄을 기다리는 나목’은 박수근이 완성한 아름다움이 무엇인지 살핀다. 박 화백은 49세 되던 해 백내장으로 한쪽 눈을 실명한 후에도 계속 그림을 그리다가 51세에 간경화로 세상을 떠났다. 평생을 가난과 싸운 그가 평생 즐겨 그린 소재는 ‘여성’과 ‘나무’이다. 그의 그림에서 고단한 노동을 하는 여성과 잎사귀를 다 떨군 나목은 ‘추운’ 시대를 맨몸으로 견뎌낸 한국인의 자화상이다. 이는 ‘고목과 여인’(1960년대 전반)에 잘 나타난다. 보통 인물을 먼저 그리고 그 뒤의 배경으로 나무가 서 있는 것과 달리, 커다란 고목을 전면에 대담하게 배치하고 그 뒤로 멀리 보이는 인물들을 그렸다.