[아트코리아방송 = 김한정 기자] 종로구 새문안로3길에 위치한 아트스페이스 퀄리아에서는 2022년 1월 20부터 1월 26일까지 김대희 작가의 “Two Dimensions” 개인전을 개최한다.

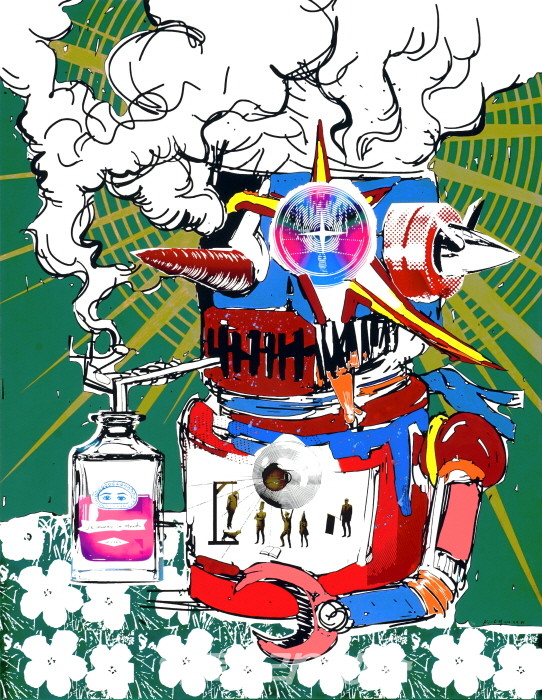

본 전시는 김대희 작가가 동시에 진행 중인 3가지 종류의 평면 작업으로 구성된다. 토템과 원시가면을 소재로 한 회화 작업에서 이어진 'Cosmic being' 연작은 '인간'을, 산수와 풍경에서 비롯된 'Golden Frames' 연작은 '자연과 공간'을, 그리고 사진을 베이스로 하는 'PAPER FLAVORED' 연작은 '문명과 건축물' 을 각각 상징한다.

작가는 상상력을 동반하여 감정, 심리, 영감과 같은 비물질적인 영역을 가시적인 세계로 끌어내는 순간을 포착한다.

문인화와 같은 동양 회화 기법이 형태의 내면에 집중하게 한다고 여기며 단조로운 형태의 여러 색들로 평면성을 강조하는 그의 작업은 여러 개의 사진 이미지를 조합하고 변형하는 컴퓨터 작업을 통해 풍경을 담아내며 이어간다.

작가는 단일 이미지가 아닌 여러 개의 사진 이미지가 혼재되는 과정에서 환상적인 꿈속에 등장할 법한, 어딘가에서 본듯한 풍경을 작업에 담아낸다.

그림 속 물체는 특정 대상을 그대로 구현한 실재가 아닌, 작가의 상상력을 동반하여 만든 심리의 은유적 표현이다. 끝없이 새로운 시도를 하는 작가의 앞으로의 행보가 기대된다.

이상 3가지 다른 성질의 평면 작업은 하나의 전시를 통해 융합하며, 작가 고유의 세계관을 선보인다.

황규진- 런던시티대학교 박물관미술관경영학 석사, 중앙대학교 예술학 박사과정. 주요논문으로는 「미술관에 있어서의 쌍방향 전시」, 「참여박물관과 참여전시의 활용」 등이 있다. 지구촌민속박물관, 창조자연사박물관, 자하미술관 학예사, 왈츠와 닥터만 커피박물관 부관장을 역임했으며 현재 전시기획자로 활동 중이다.

겹치고 넘나들며 넘쳐흐르는 것들

황규진

김대희의 최근작 골든 프레임(Golden Frames) 시리즈는 대기의 흐름 인 듯, 급류의 출렁임인 듯 혹은 지각변동 중인 대지의 움직임인 듯 꿈틀대는 자연적 선들이 뒤엉키며 화면을 메운다. 식지 않은 대지가 뜨거운 숨을 내쉬는 아직 원시생명이 땅에 등장하기 전 아득한 태초의 한 장면인 듯한 일렁임 속에 인공적 건조물들이 이질적으로 서있다. 작가가 고전의 모티브를 차용하여 가져오는 이 건조물들은 인류 문명의 한 귀퉁이를 닮아 있는데, 때로는 그리스 건축양식 기둥의 주두의 모습으로, 때로는 네오 르네상스 양식의 화려한 인방(引枋)과 설주로, 때로는 아치로, 때로는 화려한 금빛 휘장으로 등장한다.

작가가 ‘틀(Frames)’이라고 규정하는 금빛 사물들은 사실 테두리로서 화면을 분할하고 나누며 제한하는 틀이 아니다. 창문의 틀, 문의 틀로서 일종의 게이트(gate)를 연상시키는 어떤 것이다. 문은 어떤 두 공간의 경계나 출입하는 곳에 설치하는 건조물이다. 작가의 골든 프레임은 신비한 시공간을 넘나드는 통로로서 문 너머의 알 수 없는 형이상학적인 그 어떤 공간으로 관람자를 인도하려 시도하고 혹은 그 너머의 것을 끌고 나와 펼치려 한다.

예술작품이란 어떤 형이상학적인 존재가 물질로 전이(轉移)된 것이라고 한다. 이 전이의 과정에서 작가가 느끼는 짜릿한 감정과 전율, ‘스팀뭉(Stimmung)’이라고 불리는 이 비밀스런 생성, 비현실적이고 신비론적인 느낌을 김대희 작가는 회화라는 작업을 통해 시각적으로 표현하고 싶었다고 한다. 화면속의 울렁거림과 넘실거림, 작가의 표현대로 ‘겹치고 넘나들며 넘쳐흐르는 것들’은 우주파의 기운을 담아 태고의 신비로운 에너지를 전사(電寫)한다.

여기에 작가는 욕심을 더 내었다. 단순 평면 회화작업으로 보이는 작가의 작품은 기실 사진으로 담긴 자연물을 파일로 변환하고 컴퓨터 작업을 통해 추출하고 변조하는 작업을 한 번 더 거친 것이다. 이 작업에 작가는 원본성의 상실과 재획득이라는 의미를 부여한다. 여기에 본인만의 표현의 완성을 위해 나아가고자하는 작가의 고민의 흔적이 보인다. 하나의 문이 닫히면 항상 또 다른 문이 열리게 되어있다. 작가는 초기 팝아트 적 작업에서 여러 차례 소재와 주제의 변화를 겪으며 새로운 표현의 문을 열고 닫아 왔고 골든 프레임(Golden Frames) 시리즈에 이르렀다.

실존하는 풍경이 아니면서 무채색 선들이 형상해 내는 자연을 닮은 정경과 내면세계의 표출에 치중하고 사의(寫意)적인 측면을 강조하는 작업의 태도는 남종문인화가들과 닮아 있는 듯도 하다. 그러나 보여지는 작품의 드로잉적 필선들은 남종산수화처럼 고요하다기 보다는 경쾌하고 역동적으로 움직인다. 작가는 신작에 몽유도원도라는 부제를 붙여 스스로 여전히 예술적 이상향을 꿈꾸고 있음을 숨기지 않는다. 끝없이 새로운 시도를 하는 작가의 앞으로의 행보가 기대된다.