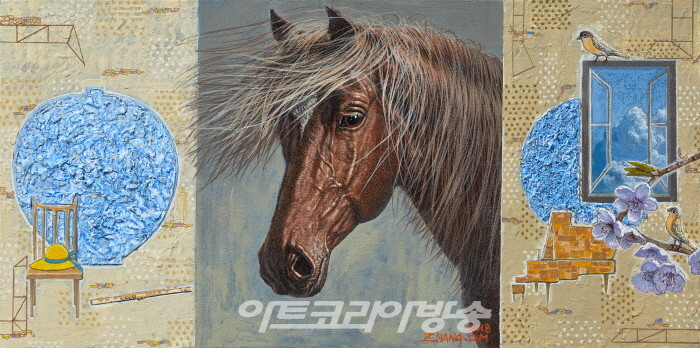

장동문, ‘극사실의 세계 극렬한 사실묘사로 표현되는 역동적인 야성미’

신항섭(미술평론가)

말은 인간에게는 가장 친숙한 동물이다. 인간 삶에 다양하게 기여하고 있기 때문이다. 비록 가축으로 길들여지고 있을망정 결코 순치되지 않는 야성을 유지한다. 그런 야성이야말로 가축으로서의 영역을 극복하는 또 다른 매력이다. 특히 강인한 체구와 날렵하면서도 유연한 동작 그리고 수려한 자태는 문인 및 화가들에게 예술적인 영감의 대상이 되었다. 말이 인간으로부터 사랑받는 이유는 이외에도 하고 많다.

장동문은 지난 십여 년 동안 말을 소재로 작업해왔다. 그러다 보니 어느새 ‘말 그림’이라고 하면 ‘장동문’을 떠올릴 정도가 됐다. 그만큼 말을 소재로 한 그의 작업은 강렬한 이미지로 다가온다. 이는 말의 형태미에 대한 조형적인 해석이 남다르다는 사실과 무관하지 않다. 그의 조형적인 해석은 말에 대한 새로운 이해방식이라는 점에서 두드러진다.

말의 형태를 기하학적인 이미지로 단순화하거나 왜곡 또는 변형시킴으로써 독특한 형상을 만들어낸다. 말의 외양에 대한 사실적인 형태미를 지양하여 주관적인 해석에 따른 순수한 조형미를 추구해왔다. 따라서 그의 조형적인 해석은 감각적이기보다는 이지적이다. 무엇보다도 기하학적인 구조의 패턴을 통해 말을 전혀 다른 관점으로 해석해 왔다는 점에서 그렇다.

말의 형태적인 특징을 면밀히 관찰하고 숙지함으로써 이미지의 변주가 자유롭다. 비록 형태를 왜곡 변형시키더라도 비례가 정확하면 납득할 수 있는 조형미를 산출해낼 수 있다. 말의 형태를 해체하여 작은 파편의 집합으로 해석해낸 기존의 비재현적인 작업이 이를 뒷받침한다. 이처럼 실재하는 말에서 느끼는 감동과는 전혀 다른, 이지적인 이해방식을 요구하는 분석적인 이미지는 확실히 새롭다. 그런데 어쩐 일인지 최근에는 돌연 기존의 방식과 전혀 다른 사실적인 묘사 중심의 작업으로 방향을 바꾸었다.

일반적으로 새로운 소재를 다루게 될 경우 구체적인 형태묘사방식을 따르기 마련이다. 그 과정을 통해 소재의 형태적인 특징을 명확히 파악할 수 있다. 그러고 나서 형태의 변형이나 왜곡을 통한 재해석의 길을 모색하게 된다. 그러고 보면 최근 작업은 이러한 일련의 과정을 역행하고 있는 듯싶다. 오히려 초기에 형태의 왜곡 변형 그리고 단순화라는 방식으로 시작하여 최근에는 극렬한 극사실적인 묘사로 방향을 바꾸었기 때문이다.

따라서 최근 작업은 전통적인 사실주의로 회귀하고 있지 않은가 싶은 의심을 살만하다. 말을 소재로 한다는 점에서는 변함이 없으나 돌연 사실적인 묘사, 즉 재현적인 방식에 천착하고 있기에 그렇다.

무엇보다도 구체적인 형태묘사를 넘어 실제에 육박하는 극사실적으로 묘사한다는 점이 놀랍다. 말갈기나 꼬리는 물론이려니와 몸통의 털 하나하나까지도 선명하게 묘사한다. 이 정도의 치밀한 세부묘사는 전통적인 사실주의 작품에서도 찾아보기 어렵다. 어찌 보면 그의 작업이 천착하는 극미한 묘사는 디지털시대의 감각에 준하는 것인지도 모른다. 전통적인 사실주의 그림이 아날로그, 즉 필름시대를 반영하고 있다면, 그가 지향하는 극미한 묘사의 세계는 놀랄만한 해상력을 갖춘 디지털 카메라의 감각에 가깝다고 할 수 있기 때문이다.

300호 크기의 대작은 실제의 말에 가까운 크기여서 시선을 압도할 만큼 박진감이 넘친다. 마치 캔버스에서 뛰어나올 듯싶을 정도로 사실적이다. 이러한 인상은 단순히 극렬한 묘사의 결과가 아니라 마치 실제의 말을 보고 있는 듯한 생동감에 기인한다. 특히 매끄러운 말의 외양에서 보이는 근육이며 핏줄기까지 선명하게 표현됨으로써 생동감이 더욱 증폭된다. 여기에다가 빛나는 눈동자와 질주하는 역동적인 순간을 생생히 표현함으로써 가쁘게 몰아쉬는 숨소리까지 들리는 듯싶다. 말이 가지고 있는 형태적인 아름다움과 더불어 질주에 대한 본능 및 그 순간의 생리적 현상을 극명하게 끄집어냄으로써 극적인 생동감을 연출하는 것이다.

이와 같은 극사실적인 묘사 이외에도 단색조의 색채이미지 또한 그의 미학적인 관점을 명료하게 보여준다. 현실적인 색채감각을 버리고 청회색조의 단색으로 일관하는 것은 전통적인 사실주의 미학과는 다른 길임을 역설한다. 색채를 제거함으로써 전통적인 사실주의 미학과의 일정한 거리를 두려는 의도인 것이다. 자연색 대신에 단색조를 사용했을 때 말 그 자체에 대한 집중력과 몰입도를 높일 수 있다. 따라서 이러한 시각적인 효과를 바탕으로, 역주할 때의 그 격동적인 힘과 그로부터 비롯되는 생동감이 얼마나 큰 감동을 안겨줄 수 있는가를 실증하려는 것인지 모른다.

이로써 알 수 있듯이 그의 작업은 전통적인 사실주의 미학과는 엄연히 다른 길을 지향한다. 청회색조의 단색적인 색채이미지는 물론이거니와 추상적인 배경 등 일련의 조형적인 해석이 그렇다. 비록 사실적인 묘사라는 점에서는 사실주의 한 범주로 받아들일 수 있다. 하지만 그가 추구하는 세계는 말의 생리적인 특성을 부각시키는데 의미를 둔다. 어느 면에서 말이 가지고 있는 잠재적인 본성, 즉 야성을 시각화 하는데 있다고도 할 수 있다.

그의 최근 작업에서는 말이라는 동물이 가지고 있는 그 형태적인 아름다움과 더불어 생리적인 특징으로서의 아름다움을 강조한다. 강인한 체구의 골격과 근육이 발산하는 힘을 극적인 이미지로 부각시킨다. 한마디로 극사실적인 묘사가 만들어내는 말의 생리적인 특징 및 특성을 통해 야성의 아름다움이 무엇인가를 실감하게 된다.