용, Fly on the Mars - 실존과 초월의 다천 일획론一劃論

이동국/예술의전당 수석큐레이터

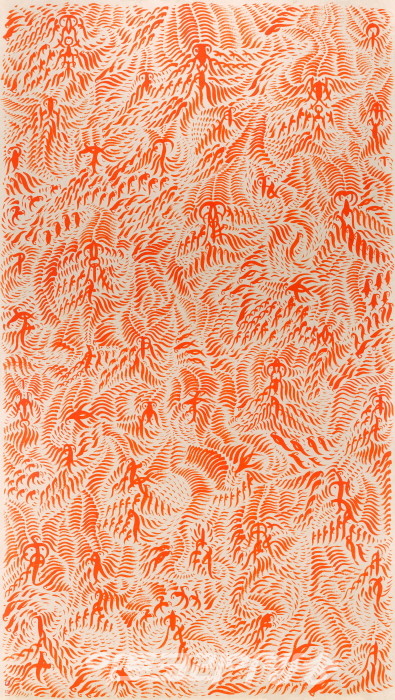

다천 김종원의 예술은 언어(言語)의 원점회귀다. 그림의 원형을 서(書)에서 찾아낸다. 글의 의미를 문자 본래의 주술성(呪術性)에 버무려 서적(書的) 필획(筆劃)언어로 재해석해내고 있는 것이다.

“생각의 선(線) 긋기, 이를 서(書)라고 부르자. 서(書)는 문자(文字)이전의 문제다. 문자의 선긋기, 이를 획(劃)이라고 부르자.”

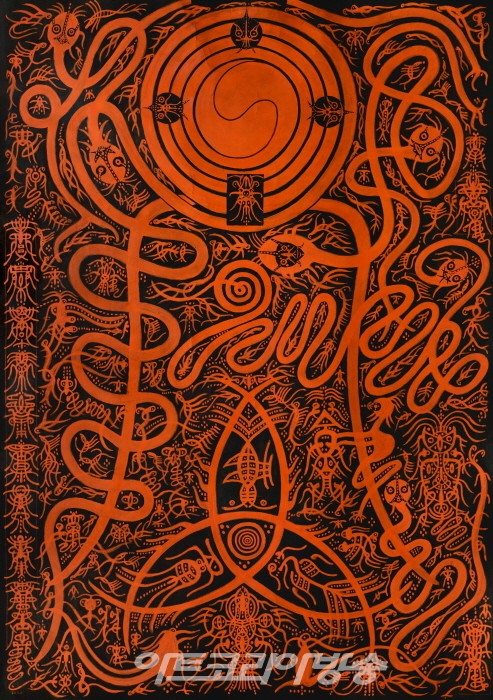

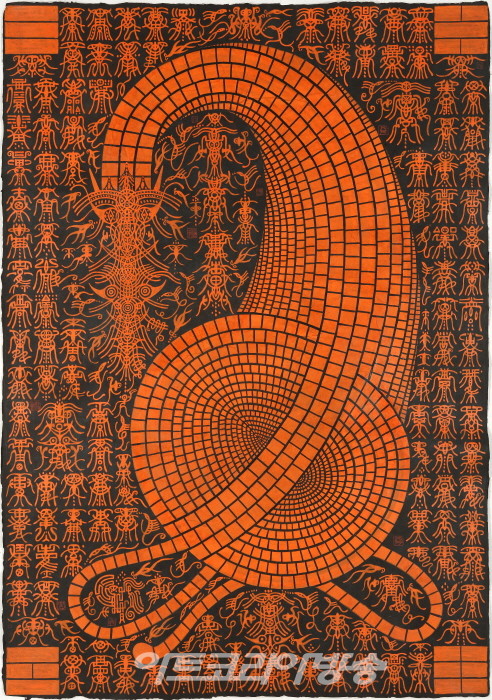

보통 서(書)는 문자이후의 문제라 생각한다. 하지만 다천은 정반대로 뒤집어 그 이전임을 직관(直觀)해내고 있다. 일상을 뒤집는 이런 생각 자체가 초월적(超越的)인 정신경계다. 그래서 다천의 작품세계는 태생부터가 서화동체(書畵同體)를 문제 삼는다. 즉 텍스트와 이미지가 미분화된 채, 글씨 너머 그림, 소리, 몸짓까지 작가 자신이 샤만이 되어 우주와 혼융일체(混融一體)로 내통한다.

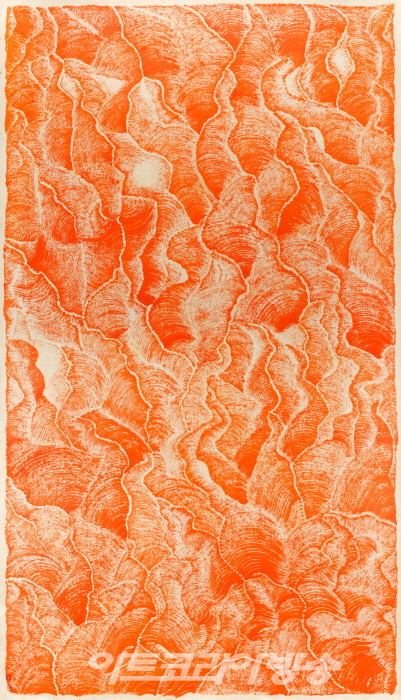

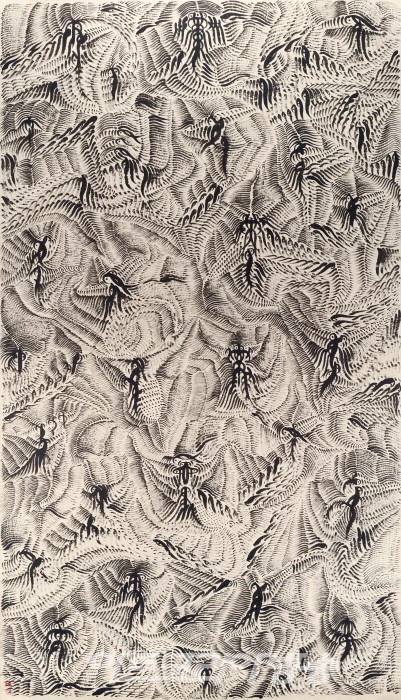

다천의 작품은 ‘초월(超越)’에 가서야 제대로 해독된다. 초현실은 물론 초월은 작가의 생각과 마음이 일상에서 일상을 뛰어넘는 각성(覺性)의 언어(言語)에서 찾아진다. 자아를 넘어선 초자아, 이성과 감성내지는 감각 경험 인식의 세계를 넘어선 꿈이나 신성(神性)의 영역을 두드리고 놀아나는 다천의 붓은 그래서 구원이자 대자유이고, 유희(遊戱)의 결정이다.

다천에게 있어 초월은 서(書)를 밟고 서를 넘어서는 일이다. 더 구체적으로 다천의 신성(神性), 즉 영성(靈性)의 원천은 무(巫)를 베이스로 서(書)에서 배태된 획(劃)/스트록(stroke)이다. 즉 무(巫)에서 배태된 영성(靈性)은 필획(筆劃)을 타고 그림과 글씨로, 유불도는 물론 현대의 서구문명까지, 급기야는 지구에서 화성까지 종횡무진 날아다닌다. 내용과 조형을 일체(一體)와 해체(解體)로 불이(不二)의 서(書)의 신작로를 무한대로 내달리고 있다. 그렇다면 다천의 영성(靈性)내지는 혼령(魂靈)의 실체는 도대체 무엇인가.

“시렁 위의 공자(孔子)가 도포먼지 틀고 내려와 갓 끈을 고쳐 매고는 벤츠 몰고 고속도로 질주하네. 그것도 과속으로 꿈인가.”

“뜰의 늙은 매, 등걸은 청동(靑銅)인데 혼(魂)이 든 날, 벌이 날아들더이다. 우리도 벌통두자! ”

현실과 초현실이 뒤범벅된 현실에서 이성의 한계를 다천은 이렇게 실토한다. ‘벤츠 모는 공자’ ‘고매(古梅)와 벌’과 같이 고도의 상징너머 있는 문명비판(文明批判)내지는 유희(遊戱)의 세계가 다천의 시공간이다. 여기서 혼(魂)은 당연히 꽃이겠다. 이것은 ‘이빨에 털이 난[板齒生毛] 선지식들의 초월의 세계와도 직통한다. 그렇다면 이런 촌철살인(寸鐵殺人)의 초월적인 시어(詩語)를 바탕에 두고, 그 영성이 필획, 스트록을 공통분모로 하면서 서(書)와 그림으로, 즉 쓰기와 그리기일체로 여하히 형상화되고 있는지를 보자.

다천의 언어는 일차적으로 그림과 글씨가 하나인 필획으로 부적(符籍)과 같은 상형문자(象形文字), 신성문자에 뿌리를 박고 캐내고 있다. 이런 신(神)들린 필획은 다시 텍스트와 이미지가 하나인 문자를, 서(書)를 사정없이 해체시키면서 기계시대 문자문명을 원점으로 되돌려 내고 있다. 여기에다 다천의 그림에는 천지자연(天地自然)의 소리까지 내장되어 있다는 점에서 동시대 여느 작가와도 차별적이다. 결국 소리와 그림까지도 하나가 되는 경지가 다천이 일이관지(一以貫之)하는 태도로 정진하고 있는 일련의 작품들이다.