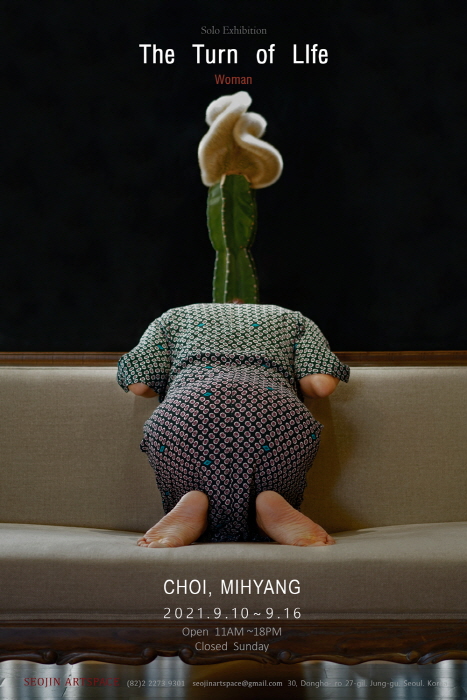

어느 날 다가온 육체의 감옥을 직시하며 'The turn of life'

이선영(미술평론가)

가장 이상적인 예술은 삶에 뿌리를 내린 것이다.

예술이 내적인, 외적인 삶의 기록이라면 사는 것과 기록하는 것이 자명하게 일치되지는 않는다. 사진 한 장 없이 수 천 년을 지내온 그동안의 인류 문명이 무색하게 기록하는 하는 삶이 일상화된 SNS시대다.

최미향의 사진 작품들은 그러한 두 갈래 길에서의 긴장을 표현한다. 자신의 삶이 담긴 작품들은 지나간 일에 대한 추체험도 아니고 미래에 대한 막연함도 아닌 자신이 직면한 현실에 대한 내용을 담는다. 그렇다고 하염없이 이야기보따리를 풀어놓는 스타일은 아니다. 절제되고 압축된 상징 어법을 구사하며 작업의 중심에 자신을 위치시킨다.

역사 인류학자 리하르트 반 뒬멘은 [개인의 발견]에서 개인의 어원에 내재된 통일성을 강조한다. 그에 의하면 개인은 어원상 ‘in-dividuum’, 즉 더 이상 나뉠 수 없는 개체를 뜻한다. 그러한 개인은 ‘집단에서 분리되어 나오는 개체’를 말한다. 대부분의 여성은 가족과 동일시되었기에 개인으로서의 여성은 새삼스러운 것이다. 작품 속 여성들이 사회가 바라보는 여성과 자신이 생각하는 여성 사이의 간극 속에서 일어나는 사건들이 극화되는 이유이다.

여성에게 50세 전후는 인생 2막이 펼쳐지는 생애주기의 시작임과 동시에 심리 생리학적으로는 갱년기와 겹친다. 육체적이자 정신적인 고통인 이유는 호르몬상의 문제 뿐 아니라 여성에 대한 사회적 시각에도 존재한다.

이번 전시는 전체적으로 진중한 분위기다. ‘힘든 것도 슬픈 것도 아름답게 표현’하고자 하는 작가의 작품에는 비장미가 흐른다. 군더더기 없이 자신이 하고자 하는 말에 집중하는 절제된 선택들로 채워져 있다. 회색이나 검정 같은 무채색은 어둡고 묵직하며 초록이나 보라 같은 유채색 또한 수동적이며 우울한 느낌을 준다.

색감에서의 전체적인 세련됨은 느낌의 이면에 불과하다. 몸의 대표적인 부분인 얼굴 없이 무엇인가 설득력 있게 말하기는 매우 어려운 일이다. 작가는 2대 3 비율의 프레임을 택함으로써 초상화의 기본 틀을 활용했다. 관객이 마주하는 화면에는 그 무엇이 있더라도 초상의 느낌을 주는 암묵적인 시각의 관습이 있다. 그것은 얼굴 없는 초상화도 가능함을 알려준다.

작품 속 동년배의 여자들은 작가와 다를 바 없는 동병상련을 겪고 있는 이들이다. 그녀들은 특정 세대와 성별이 각인된 전형성을 가진다. 대부분 얼굴은 익명적으로 처리되었고 한 사람이라고 해도 무방할 정도의 보편적 코드를 잡아내고자 했다. 작품들은 관객에게 차분하게 말을 걸고 있지만, 작가의 치열한 자기 응시의 장이다. 그녀들은 자신들이 사는 일상 공간을 심리극의 무대로 삼는다. 작품은 독백보다는 대화적 상상력의 결과다. 각각 독립된 장면이라도 전시 전체가 같은 주제를 반향 하고 있기에 상호적으로 참조되어 읽힌다. 사진이라는 무언극에서 사물의 역할은 크다. 얼굴 자리에 빈 거울을 놓은 충격적인 작품은 실재가 아닌 상상을 투사하는 거울을 비워 놓는다.

보여지는 여자가 아니라 보는 여자로의 변신이 일어나기 위해 이데올로기로 점철된 상상의 무대는 치워져야 했다. 작품 속의 거울이라는 장치는 거울의 메타적 차원을 예시한다. 사빈 멜쉬오르 보네는 [거울의 역사]에서 거울은 ‘너 자신을 알라’의 보조자라고 말한다. 이는 모방의 수동적 거울이 아니라 변형의 능동적 거울을 강조하는 것이다. 거울은 인간의 있는 그대로의 모습과 이상적으로 그렇게 되어야 할 모습을 동시에 보여준다. 즉 ‘자신을 만나기 위해서는 언제나 거짓말쟁이이며 동시에 훌륭한 조언자인 이 반사 상의 이중성을 마주해야만’(사빈 멜쉬오르 보네) 한다. 새로운 단계를 위해 벗겨져야 할 상상의 단계로서의 거울은 내면 성찰의 자리가 된다.

최미향의 작품은 사진이라는 거울로 인간-여성-자신을 상징적 해부대에 올려놓는다. 이 육체적 심리적 해부대는 잔잔하면서도 파장이 큰 서사가 짜여지는 무대가 된다.