생기를 그 코에 불어넣다 The breath of life

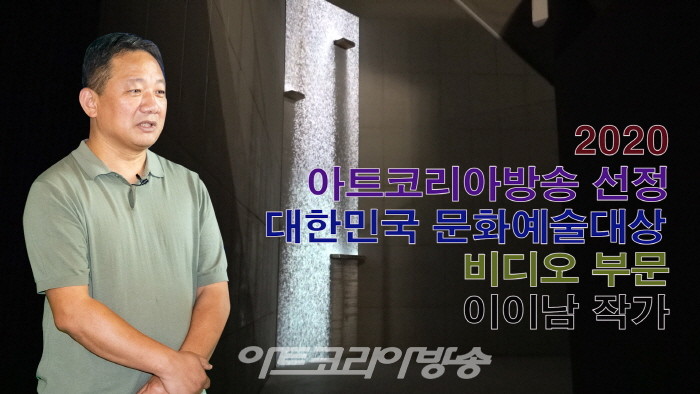

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 서울특별시 은평구 진관1로에 위치한 사비나 미술관에서는 2021년 6월 16일(수) ? 8월 31일(화)까지 아트코리아방송에서 선정한 2021 문화예술대상 비디오 부문에 이이남 작가의 전시가 열리고 있는 가운데 김종근 미술평론가와 전시장을 찾았다.

미디어 아트와 DNA 데이터가 결합된 융복합 전시

작가는 무분별한 데이터 속에서 자신과 연결된 데이터들을 수집하여 역추적하는 방식을 통해 ‘나’라는 뿌리를 찾아간다.

그동안 인공지능, 가상현실 등 최첨단 기술에 관심을 가지고 지속적인 실험을 해 온 이이남 작가는 이번 전시에서 서울대학교 생명과학 지플러스 생명과학 연구소와의 협력해 작가의 DNA 데이터를 추출하고 이를 디지털화한 영상, 설치, 평면 작품 등 총 21점을 선보인다.

작가에 의해 디지털 복제된 고전회화는 작가의 DNA 데이터와 결합한 새로운 산수화를 만들며 이이남 만의 디지털 산수화를 재창작한다.

‘시화일률(詩畵一律)’ 사상을 매개로한 설치작품

이번 전시에서 작가는 동양 회화의 핵심적인 개념인 ‘시화일률(詩畵一律)’에 주목한다.

작가는 이번 전시에서 곳곳에 설치된 거울을 통해 시화일률에서 시와 그림의 경계가 없듯 실상과 허상의 경계를 무너뜨리고 관람객을 작품 속에 끌어들이며 작품과 관객을 하나로 연결시킨다.

*‘시화일률(詩畵一律)’이란 ‘시와 그림은 다르지 않다’는 뜻으로 중국 북송대의 시인인 소식(蘇軾, 1037-1101)은 중국 당대의 대표적인 문인화가 왕유(王維, 699-759)의 시에 대해 “시 속에는 그림이 있고, 그림 속에는 시가 있다”라고 표현으로 대표되는 개념이다.

작가의 DNA 데이터로 재해석된 고전회화

우리는 ‘나’라는 신체를 가진 순간부터 온전히 자신을 마주 볼 수 없으며 주변의 이미지와 주변 정보들을 통해 얻어지는 간접적 정보로 나를 성찰하는 한계를 가진다. 작가는 이 한계를 벗어나 진정한 자신을 성찰하고 존재의 중심을 찾기 위해 작가 자신의 DNA 데이터를 추출해 ‘나’라는 형상에서 벗어난 DNA 데이터를 디지털로 변환한다. 빛의 신호들은 산수화와 함께 미디어아트로 재현되고 작가는 고전회화 안에 자신의 DNA 데이터를 결합해 자신의 뿌리와 본질을 찾아본다.

<시(詩)가 된 폭포>는 문자 언어를 통해 인간이 문명을 발전시키고 이어온 역사를 6.8미터 높이의 폭포로 형상화한 작품이다. 전시장 입구에 쌓여 있는 책은 고대 갑골문부터 시작해 추사의 세한도에 이르기까지 총 5300권의 책에서 받은 문자 데이터로 제작되어 인간의 존재를 지탱해온 정신적, 역사적 가치를 상징한다. 쌓아 올린 책은 문명의 역사를 상징하며 문자들은 끊임없이 흘러내려 쌓이거나 폭포처럼 쏟아진다. 이는 인간이 오랜 과거에서부터 출발해 팬데믹을 겪고 있는 현재까지, 그리고 다가올 미래를 위해 수많은 변화와 역사를 기록하며 그 정신과 가치를 이어가고 있음을 이야기한다.

작품 <분열하는 인류>는 벽 하나를 두고 서로 다른 화살이 마주하고 있다. 작가는 코로나 팬데믹이라는 비현실적인 상황으로 실체화되어 실상(實像)과 허상(虛像)의 경계가 흐릿해진 현시대를 화살의 대치를 통해 표현한다. 관객은 열매 실(實) 자가 끊임없이 가루로 흩어지는 영상을 통해 인간이 결실을 위해 추구하는 정신적 물질적 가치와 존속에 대한 물음을 던진다. 거울에 투영된 자신의 모습을 바라보는 관객은 거울에 꽂힌 화살의 끝이 나에게 향하는지 혹은 내가 쏘는 것인지 구분할 수 없는 모호한 상황을 직면하게 한다.

<DNA 산수>는 작가에게 추출된 세포가 생성되고 소멸되는 움직임을 빛으로 보여준다. <사공도시품첩(司空圖詩品帖)>의 웅혼(雄渾)’, ‘충담(沖澹), 그리고 왕희맹의 <천리강산도(千裏江山圖)>를 작가의 DNA 데이터와 그에 따른 빛의 신호로 재해석함으로써 작가 자신과 산수가 하나 됨을 표현한다. 원형 거울과 영상이 서로 마주 배치된 공간에 관객이 함께 투영되도록 연출해 관객 또한 작품의 일부로 연출해 주체와 객체가 구분되지 않고 작품과 관람자가 하나를 이루게 한다.

밝음은 빛만으로 이루어져 있지 않다. 마주할 수 없는 해(日)와 달(月)의 글자가 만나 밝음을 만들어내는 것을 통해 공존의 의미를 담아낸다. 빛의 움직임과 방향은 물리적인 현상을 거스르며 꿈틀거리는 그림자를 만든다.

작가의 DNA가 모여 동양 고전 산수화를 만든다. 이이남 작가의 대표적인 소재인 동양 고전 산수화 반시직의 <웅혼>, 겸재 정선의 <금강전도>, 곽희의 <조춘도>를 그려내어 작가의 뿌리를 동양 회화에서 찾아간다. 존재하지만 눈으로 볼 수 없는 자신의 유전자 정보를 디지털로 시각화함으로써 작가는 작품의 주체이면서 동시에 작품의 대상으로서 존재한다. 작가는 관객들이 거울에 비춘 자신의 모습을 통해 작품 일부가 되어 대상의 본질을 새로운 관점으로 바라보기를 제안한다.

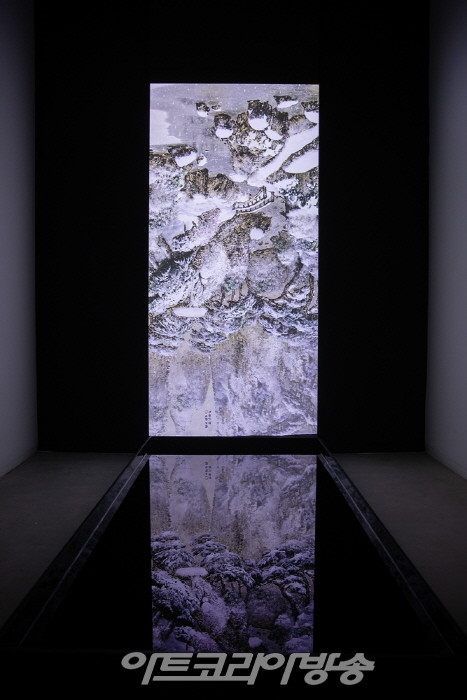

수조, 싱글채널 비디오, 사운드, 120x240x20cm, 10분, 2021

2층에 있는 작품 <분열하는 인류>에서 거울을 통해 모호해진 실상과 허상의 모습을 보여주었다면, 3층의 <반전 된 산수>에서는 물을 소재로 실상과 허상의 경계를 연결하며 대상의 본질에 관한 시각적 탐구를 보여준다. 상하로 뒤집힌 산수화 영상은 물속에서 온전한 제 모습을 보이며 우리가 본 대상의 본질에 집중할 것을 제안한다.

고서, 오브제, 수조, 모터, 가변크기 (200×200×20cm,130×130×25cm,20×20cm), 2021

중국 당대의 시인 사공도의 <이십사시품(二十四詩品)> 중 '웅혼(雄渾)'의 한 구절인 "형상 밖으로 훌쩍 벗어나 존재의 중심에 손을 쥔다(超以象外 得其?中).“ 라는 문구에서 빌려온 작품 제목은 작가 자신의 뿌리에 대한 물음을 던지는 이번 전시의 주제와 맥을 함께 한다. 책 안에 담긴 문자를 생명과 순환을 상징하는 물에 비춤으로써 책과 글에 대한 보이지 않는 정신과 가치를 은유적으로 전달한다.

*웅혼(雄渾)’은 이십사시품(二十四詩品)의 첫 번째 시이며 ‘형상을 뛰어넘어 그 존재의 중심을 얻는다(超以象外 得其?中).’라는 문구처럼 형상으로 표현할 수 없는 웅장하고 드넓은 기세의 경지를 의미한다.

10대, 20대, 40대, 80대의 DNA 데이터를 사용해 인류의 계보를 보여주고자 한다. 다양한 세대의 데이터는 눈처럼 쌓이며 곽희의 조춘도를 형상화한다. 1072년에 제작된 조춘도는 외부의 자연풍경을 그린 것이 아닌 도가적 이상향을 담아 예술가의 내면을 형상화한 작품으로 당대 최고의 예술로 꼽힌다.

이이남(1969~)은 조선대학교 미술대학 조소학과를 졸업하고 동대학원 미술학 박사과정을 졸업했다. 이이남만의 독특한 기법으로 재창조해낸 미디어아트 작품들은 국내는 물론 2019년 영국 테이트 모던(Tate Modern)의 <백남준>회고전, 네덜란드 암스테르담의 <ISE(Integrated Systems Europe)>, 2020년 벨기에 브뤼셀의 한국대사관의 <코리안 미디어 아트월>(Korean Media Art Wall)> 등에서 선보이며 국제적으로도 많은 주목을 받고 있다.

이이남 비디오 작가

조선대학교 미술대학 조소학과 졸업/미술학 박사 졸업

2019년 영국 테이트 모던(Tate Modern)의 <백남준>회고전

네덜란드 암스테르담의 <ISE(Integrated Systems Europe)>

2020년 벨기에 브뤼셀의 한국대사관의 <코리안 미디어 아트월>

작품소장

아시아미술관(샌프란시스코, 미국)

워싱턴 주미한국대사관(워싱턴, 미국)

국립 중앙박물관, 국립현대미술관, 서울시립미술관 외

주벨기에 한국문화원(브뤼셀, 벨기에, 2021), 형이상학 갤러리(타이베이, 대만, 2020), 갤러리 지브라스트라트(겐트, 벨기에, 2016), 가나아트센터(서울, 2014) 등 70여 회의 개인전을 비롯해 전남도립미술관 개관특별전<산을 등지고 물을 바라보다> (전남도립미술관, 광양, 2021). <나 자신의 노래>(사비나미술관, 서울, 2020), 테이트 모던 <백남준> 회고전(런던, 영국, 2019), <한국 비디오 아트 7090:시간의 이미지 장치> (국립현대미술관, 과천, 2019), 4.27 남북정상회담<평화, 새로운 시작> (판문점 평화의 집, 경기도 파주, 2018) 등 800여 회의 기획전에 참여했다.

아시아미술관(샌프란시스코, 미국), 소더비(홍콩 본사, 홍콩), UN본부(뉴욕, 미국), 워싱턴 주미한국대사관(워싱턴, 미국), 국립 중앙박물관, 국립현대미술관, 서울시립미술관, 서울식물원, 전남도립미술관, 부산시립미술관, 경기도박물관 등 유수의 기관에 작품이 소장되어 있다.